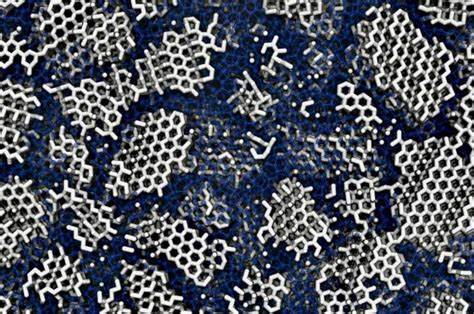

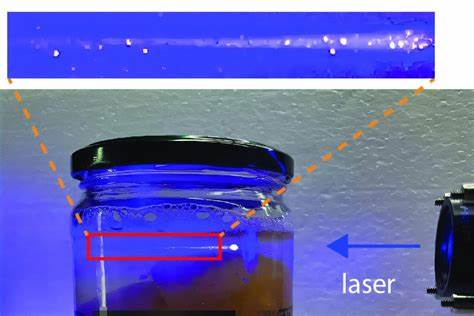

长期以来,科学家们认为宇宙中的冰与地球上的冰截然不同。地球上的冰晶体结构高度有序,形成坚硬而规则的冰块;而宇宙空间的冰,尤其是在彗星、冰冻卫星以及星际尘埃云中的冰,被普遍认为是无定形的,没有明确的晶体结构。由于宇宙环境异常寒冷,科学家们推断这些冰在低温下冻结时,分子能量不足以有序排列,形成的是无序且类似液态水的无定形冰。然而,最近一项由剑桥大学化学系与伦敦大学学院(UCL)联合展开的研究揭示了一个颠覆传统认知的新事实:宇宙中的低密度无定形冰实际上包含微小的结晶结构。研究表明,这些冰并非完全无序,而是在杂乱的无定形矩阵中嵌入了尺寸约三纳米的微型冰晶。这些微小晶体稍大于DNA分子直径,足以对冰的物理性质产生重要影响。

研究团队借助先进的计算机模拟和实验数据验证,相互印证出低密度无定形冰的真实原子级结构。通过重新晶化不同形成条件下的无定形冰,研究人员观察到晶体结构表现出“记忆”特征,表明其起源过程对最终结构形态有决定性影响。这种晶体结构的存在,意味着宇宙冰的内部空间不像完全无定形冰那样充满自由空间,可能限制了在冰中捕获和运载复杂分子、尤其是生命起源关键分子如氨基酸的能力。研究的领导者迈克尔·戴维斯博士指出,这对一个广受关注的生命起源假说——泛种说(Panspermia)提出了挑战。该假说认为,生命的基本构件可能通过携带有机分子的彗星传递到地球,低密度无定形冰被视作有效的“太空穿梭”载体,帮助保护这些分子免受宇宙辐射和极端环境的破坏。然而,部分结晶的冰结构降低了在冰内嵌入分子的空间容量,可能使得这一过程效率下降。

尽管如此,研究者仍认为冰中的无定形区域依然有可能为生命分子提供储存和保护的环境,支持泛种说的某些条件成立。除对生命起源理论的影响,宇宙冰的新结构发现对于理解行星及星系的形成过程同样重要。冰在恒星和行星诞生的尘埃云中扮演关键角色,它影响尘埃聚集和化学反应进行的方式。冰层中的微晶结构可能影响这些过程,从而促进或阻碍新天体的形成。此外,低密度无定形冰的新发现也为研究水的诸多异常性质提供了线索。水作为生命之源,其固态形态的多样性依然是科学界的谜题。

剑桥大学的安格洛斯·迈克利迪斯教授表示,无定形冰中的晶体颗粒有助于解释水的异常密度变化以及在不同温度和压力下表现出的多种物理特性。新的冰形态不仅拓宽了人类对水的理解,也为未来太空探索开辟新方向。作为一种可能对宇宙航天器辐射防护发挥作用的高性能材料,宇宙冰的多样结构可能被应用于能源存储,例如通过电解水获得氢气和氧气燃料。深入了解其结构及形成机制将推动相关技术的开发和应用。总的来说,这项研究不仅改写了人类对宇宙中冰的传统认知,也激发了新的科学疑问。宇宙冰究竟能否完全无定形?晶体颗粒大小与分布是否随着环境变化?这些问题的答案将促进天体物理学、化学及生命科学的跨学科融合。

随着技术和理论的不断进步,人类对“太空冰”的探索也将不断深化,期待未来更多令人振奋的发现,揭示宇宙水冰的多样面貌和其在宇宙演化中的关键作用。