1910年,英国皇家海军旗下先锋旗舰无畏号(HMS Dreadnought)受到了一场令人震惊且极具戏剧性的恶作剧。这场被称为“无畏号骗局”的事件,由著名恶作剧家霍勒斯·德·维尔·科尔(Horace de Vere Cole)组织,他成功地欺骗了皇家海军,让他们误以为一支由装扮成阿比西尼亚(今埃塞俄比亚)王室成员组成的假代表团造访了这艘当时最先进的战列舰。无畏号骗局不仅成为当时英国社会舆论的焦点,也深刻映射了当时文化、政治和社会的多重面貌。英国在20世纪初期,正处于全球帝国主义和工业革命的巅峰,无畏号战列舰象征着英国海军的无比强大,它不仅是技术上的奇迹,更是国家力量和民族自豪感的集中体现。无畏号于1906年服役,凭借其高速、强大火力以及先进设计,迅速成为英国乃至全球海军现代化的标杆,也由此开启了“无畏号级”战列舰时代。当时,无畏号作为皇家海军的旗舰,其重要性远远超出军事范畴,成为大众文化、广告和政治话语中的象征符号。

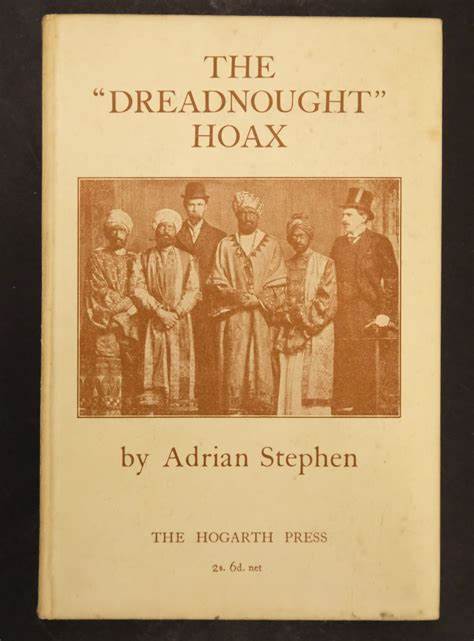

正是在这样的历史背景下,科尔及其朋友们策划了这场令皇家海军颜面尽失的恶作剧。霍勒斯·德·维尔·科尔出身爱尔兰富裕家庭,曾参加过南非布尔战争,战争中严重受伤退役后进入剑桥大学三一学院读书。科尔以不务正业著称,尤其热衷各种恶作剧和伪装表演。他的好友之一是阿德里安·斯蒂芬(Adrian Stephen),斯蒂芬家族与后来成名的布卢姆斯伯里集团有着紧密联系。布卢姆斯伯里集团由一群文学艺术家、思想家组成,是英国20世纪初文化革新的核心力量,会员包括著名作家弗吉尼亚·伍尔夫和其姐姐凡妮莎·贝尔。而科尔虽接近该团体,却始终未成为正式成员。

无畏号骗局并非科尔的首个恶作剧。他早在1905年便与斯蒂芬合作上演了“赞济巴尔苏丹骗局”,两人伪装成非洲苏丹及其随从,成功骗过剑桥城的地方政府,获得官方的盛大接待。该恶作剧在当时引起很大轰动并被媒体报道,也为科尔后续更大胆的计划打下了基础。1910年,正当无畏号停靠在多塞特郡韦茅斯时,科尔精心设计了新的骗局。他与包括弗吉尼亚·伍尔夫在内的五名朋友一起,找来戏剧服装师将自己装扮成“阿比西尼亚王子”和其随员。他们使用深色化妆和绸缎长袍,完美伪装成外国贵族。

为了提高可信度,科尔还向海军司令部发去假电报,称王子一行将于当日抵达韦茅斯,要求安排礼遇。由于消息来自“外交部”的署名,海军未加怀疑,专门安排了官方仪仗队欢迎“贵宾”。这群伪装者受到盛大接待,登上无畏号参观。尽管他们带着幽默的态度,诸多言行充满嘲讽,但海军官员始终未察觉其身份作假。恶作剧现场出现了许多令人忍俊不禁的场景,例如“王子们”用拉丁语和希腊语混合成的无意义词汇与海军官兵交流,假装给予虚假的军事荣誉,甚至请求提供祈祷垫。他们的一举一动都成功迷惑了现场的军官,其中甚至包括舰上的指挥官威廉·费舍尔(Willie Fisher),他未能识破自己的亲戚。

该骗局曝光后,成为当时新闻头条,引起公众轰动,也让皇家海军颜面无存。虽然海军方面曾试图追究责任,科尔及其同伙因未触犯法律而未被正式起诉。取而代之的是,一场象征性的轻微惩罚——参与者除了弗吉尼亚·伍尔夫外,全被海军少校用棍棒象征性敲打。这场恶作剧揭示了当时海军自身的自负与局限,也反映出上层社会对于权威的盲目尊崇。无畏号骗局在文化层面留下了深远影响。“Bunga Bunga”这句恶作剧中的无意义感叹词后来成为当年一首音乐厅歌曲的歌词,幽默地反映了大众对这场闹剧的喜爱和嘲讽。

无畏号作为英国海军的象征,因这场骗局的人性化、一丝讽刺的侧写,成为历史文化的重要注脚。弗吉尼亚·伍尔夫本人在30年后曾多次公开谈论这次经历,她在一次由女性协会举办的讲座中,详细回顾了事件经过,强调其中所折射出的社会阶层和权威的荒谬。历史学者和文化评论者则认为,无畏号骗局是对爱德华时代英国帝国主义和军国主义的巧妙讽刺,同时也展现了布卢姆斯伯里集团成员对传统权威的反叛精神。通过恶作剧这种形式,他们表达出对社会固有秩序的质疑和对自我身份的探索。无畏号骗局至今被视为英国历史上一桩精彩绝伦的恶作剧典范,彰显了幽默、智慧与勇气交织的社会实践。它不仅让人们看到了个人如何挑战伟大国度的象征,也成为理解20世纪英伦文化变迁的独特视角。

无畏号作为英国海军力量与民族自豪的象征,经历了从荣耀到讽刺的文化转变,进一步体现了权力象征在时代变革中的多重含义。对于现代读者而言,回顾无畏号骗局,不仅是追溯一段鲜为人知的历史趣闻,更是对人类社会中身份、权威与戏剧性的深刻反思。历史的趣事提醒我们,权威虽固若金汤,但偶尔也会被笑声击倒,正如那一群身穿长袍、涂着黑面的青年,成功欺骗了整个皇家海军的核心力量。