近年来,欧洲风险投资领域内涌现出大量新兴投资者,他们面临着一个共同的困境——在追求成功的道路上,过度担忧犯错而导致盲目保守,错失了许多潜在的高价值投资机会。这种现象,可以说是一种风险投资界的“囚徒困境”,即在不敢冒险时,所有人都选择安全路径,最终导致行业整体创新力受限,投资回报平庸。本文将围绕这一现象展开深度剖析,探讨其成因,影响以及如何突破这一困境,实现真正具有爆发力的投资回报。 欧洲的风险投资生态与美国硅谷等成熟市场比,呈现出明显的谨慎甚至保守特征。大量投资人尚未建立起强大的个人品牌或成功案例,因而害怕承担投资失败带来的职业风险。在这样的环境下,投资者们普遍担心选中了“另类”、“难懂”或“过于复杂”的项目会被同行甚至投资委员会质疑,畏惧被贴上“不靠谱”的标签,影响自身未来的投资生涯。

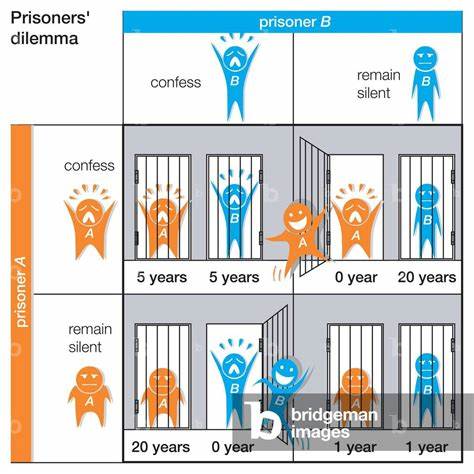

这一心态使得投资者倾向于选择那些看似更加理性、风险可控、有明确市场路径和跟随者的项目。简言之,大家赶着去买“安全货”,甚至不惜推高这些项目的估值,形成一轮轮的热门赛道竞赛。相反,那些涉及硬科技、复杂制造、供应链环节重、或是商业模式尚未被充分验证的创新型项目则很难获得资本青睐。 投资者不禁会问:“后续的融资轮是否能顺利完成?市场是否足够成熟?这个创意真的能实现商业成功吗?”面对众多不确定因素,许多投资人选择回避。正因如此,投资者之间和资本市场之间形成了某种“博弈”,大家彼此打量,不敢迈出第一步,担心别人不买单,导致项目融资困难,最终陷入“没人投谁都不投”的恶性循环,这正是所谓的风险投资领域的“囚徒困境”。 这种模式的副作用在于,资金大量涌向“已被证明”的细分领域,比如伦敦的企业服务软件或金融科技领域,但缺乏对更具挑战性、也许更能改变世界的硬件技术、机器人、材料科学等领域的支持。

复杂性驱动谨慎,多重未知量使得风险投资人保持防守姿态。这不仅抑制了行业多样性,更降低了获得“爆发性回报”的可能。 反观一些成功的案例,比如欧洲知名投资家Robin和Saul Klein,他们多年投资经验带来了一种与众不同的视角和大胆尝试。早在2015年,他们就顶住质疑,投资了非洲市场的硬件初创公司M-Kopa,这家公司专注于制作适合当地市场的智能手机,经过几年发展已经拥有数百万用户和接近4亿美元的收入。这种敢于涉足复杂、多变且具文化差异性的市场,体现了他们对创始人及项目长远发展的坚定信心和勇敢胸怀。 此外,欧洲还有一些新兴基金,如Material Ventures,敢于支持机器人技术、硬件创新及新型消费品领域的创业团队,并取得了令人瞩目的进展。

事实上,正是这种“有意识的非理性”投资策略,为这些基金带来了差异化的竞争优势,也使他们更有机会捕捉到潜在的超级独角兽。 如何破解欧洲风险投资的囚徒困境?首先,投资者应积极拥抱“复杂的未知”,将其视为探索和创新的契机,而非畏惧的障碍。面对难以解答的技术难题或尚未成熟的商业模式,反而需要更多的耐心和好奇心,勤于深入交流,反复验证,提升对项目的理解和信心。其次,LP(有限合伙人)也需调整心态,给予基金经理更大的自由度和容错率,支持他们去投资非主流赛道和新兴领域。 另外,基金管理团队应鼓励内部的多元化思考,避免从众效应带来的偏见,在决策过程中尊重那些敢于提出不同观点和非传统想法的成员。对于年轻的投资者而言,或许从风险较低的天使投资起步,积累对复杂项目的认知与经验,将能为将来的大额投资打下坚实基础。

这种文化层面的改变需要全行业的共同努力。业内人士应更多地分享成功经验,建立与不同行业专家的合作网络,形成对复杂领域投资的知识积累和生态支持。只有当复杂领域获得足够的关注和资本倾斜,欧洲才能真正涌现出对全球经济产生深远影响的创新企业。 总体来看,欧洲风险投资的“囚徒困境”源于行业内普遍存在的从众心理和极度规避失败的压力。这种现象导致资本在成熟、看似安全的项目间流窜,令整个风险投资市场的成长动力和创新能力受限。然而,历史和现实的教训证明,唯有勇敢拥抱未知和复杂,独具慧眼地支持那些敢于突破传统边界的创业者,才能在这场博弈中赢得真正的优势。

未来的欧洲风险投资应注重培养敢于非典型投资的文化,建立能够识别并坚定支持潜力项目的机制,鼓励分析师和投资者主动挑战惯性思维,充分发挥好奇心与创造力。只有如此,欧洲风险投资才能突破囚徒困境,释放更多价值,助力创新驱动的经济转型,实现与全球顶尖资本市场的正面竞争。在新时代的浪潮中,那些愿意“逆风而行”,敢于做别人不敢做之事的投资者,无疑将成为真正的行业引领者与变革推动者。