非晶固体是一类缺乏长期有序晶格排列的材料,广泛存在于金属玻璃、生物组织、聚合物及玻璃态材料中。与传统晶体材料相比,非晶固体表现出独特的物理和力学特性,如无周期性结构导致的复杂能量景观、高度的异质性以及特殊的应力响应行为。在近年来的研究中,科学家们发现“活性退火”作为一种通过内在活性粒子驱动的动力学过程,不仅能显著降低材料的能量状态,还能引发非晶固体从延展性(塑性变形能力强)向脆性(易断裂破裂)的转变。这一发现对材料科学、生物物理乃至软物质物理领域具有重要意义。非晶固体的力学性能极易受到其制备历史和微观结构状态的影响。通常,通过热退火或者机械循环变形能够使材料进入更稳定、能量更低的状态,称为退火过程。

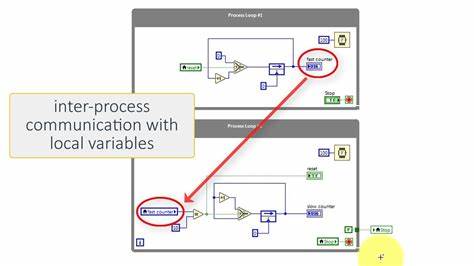

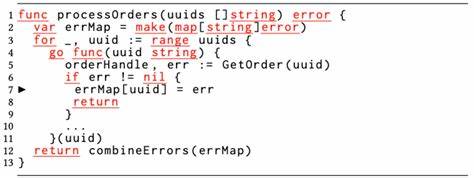

传统退火技术侧重于外部施加的温度场或者应力场的作用,而活性退火则是利用活性粒子自身的动力,即粒子持续的、自驱动的运动,来驱动系统探寻能量地形中的更深谷底。这种被称作“活性玻璃”的系统包含了许多生物和仿生材料中的关键特征,例如细胞组织内运动蛋白质、细胞集群中的主动迁移等。研究中利用三维二元Kob-Andersen模型,向非晶固体中引入了内在的活性运行-翻转(run-and-tumble)粒子,通过调节活性强度(f0)和活性持续时间(τp),发现活性动力学能够显著降低系统的内禀能,类似于机械振荡剪切产生的退火效果。然而,与传统的机械控制不同,活性粒子驱动表现出更丰富的动力学行为,其主要的机制表现在活性粒子方向的周期性翻转带来的“应力反转”,能够帮助系统克服能量屏障,进入更深的局部最低能量态,从而实现“活性退火”。这种退火不仅加速了材料的老化进程,使非晶体系趋向于更稳定的结构,同时具有记忆编码的功能,类似于力学循环变形中材料对应变振幅的记忆效应。深入分析表明,活性退火具有非单调的效率依赖于活性粒子持续时间τp,具体而言,若持续时间过短,活性粒子无法有效利用新方向,导致退火效率下降;若持续时间过长,探索效率受到限制,同样影响退火成果。

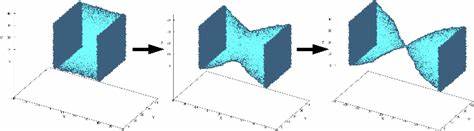

优化的τp能最大化退火效果,揭示了活性系统内在动力学对材料稳定化的决定性贡献。退火效果和活性强度的提升,还使得非晶固体的力学表现从延展性向脆性转变。传统上,非晶材料的延展性常因较高的能量态或缺陷分布而表现为塑性变形;活性退火则通过深度稳定结构减少“软点”,促进应力集中和剪切带的形成,最终使得材料表现出典型的脆性断裂行为。实验数值模拟表明,在开放边界和合适的几何比例下,活性退火的非晶固体更容易形成45°剪切带,引发断裂和失效。同时,活性参数的调控可以影响剪切带的稳定性,增加活性强度可抑制剪切带的形成,使断裂趋于均匀分布,而增加持续时间则有助于剪切带的恢复,体现出活性材料内部结构调控的复杂性和可塑性。此外,材料在受到外部拉伸载荷时,活性系统表现出早期屈服、应力峰值降低以及应力响应的非单调性,这说明活性粒子作为“流化”或“去钉扎”中心,为非晶固体提供了新的应力释放渠道,影响断裂韧性和变形行为。

活性退火机制不仅揭示了非晶固体物性的内在联系,还对生物物理领域产生深远影响。许多生物组织在发育、老化和疾病过程中,内部活动水平不断调节,活性退火过程能够解释组织刚度的增长、细胞形态的变化及组织力学状态的转变。此外,活性粒子驱动的记忆效应和力学路径依赖性,为研究细胞记忆、组织响应及神经系统的可塑性提供了新视角。基于此,活性退火不仅是理解非晶材料结构演化的关键,也是设计具备自调控刚度和断裂韧性的智能材料的潜在方法。例如,通过控制活性粒子的活性强度和持续时间,开发出具有可调软硬程度的生物仿制品、活性凝胶及自愈合材料成为可能。总结来看,活性退火为非晶固体的加工、应用和理论研究开启了新篇章。

它不仅促进材料结构向更稳定态的演化,调节了材料的力学性能,还启迪了对生物组织自我调控机理的理解。未来研究方向有望深入探索多重记忆的存储机制、温度与活性结合对退火效率的影响、以及应力控制下活性玻璃的复杂动力学行为。这些研究将进一步推动活性物质科学与材料工程的交叉融合,助力实现新一代智能功能材料的发明和应用。