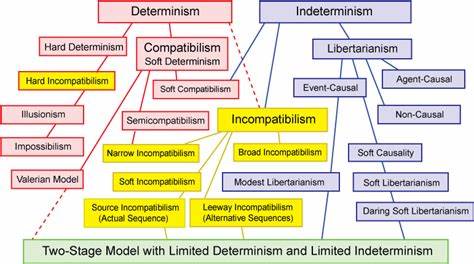

近年来,有关兼容论(Compatibilism)是否正在导致学生对哲学失去兴趣的讨论在网络社区,尤其是在技术和学术平台Hacker News上引发了广泛关注。兼容论作为自由意志问题中一种主流哲学立场,其核心论断是“即使在一个决定论世界中,人们依然可以被认为是具备道德责任的”。然而,正是这一观点引发了不少争议,有人认为它通过重新定义“自由意志”和“道德责任”两个基本概念,模糊了哲学的界限,甚至损害了哲学的学术声誉。为了全面理解这一现象,我们需要深入剖析兼容论的哲学背景、其在教育中的呈现方式、以及学生和公众对该理论的真实反应。兼容论的起源可以追溯到18至19世纪哲学家们对自由意志与决定论之间关系的探讨。决定论主张每一个事件,包括人的行为,都是由先前的状态决定的;而自由意志则通常被理解为个人能够自主、不受外界完全控制地做出选择。

兼容论者试图架起这二者之间的桥梁,认为自由意志并非要求完全的随机性或非决定性,而是可以在决定论的前提下通过某些条件的满足体现出来,例如行为的自我来源或符合内在意愿的选择。尽管看似逻辑严密,但批评者,特别是一些哲学门外汉和部分学生,认为兼容论在本质上是在“曲解”自由意志,赋予它一个截然不同的定义,以维持道德责任的观念。他们指出,这种重定义让许多初学者感到困惑或失望,甚至怀疑哲学探讨的真正意义。哲学教育中自由意志问题的呈现方式也是导致学生兴趣波动的一个关键因素。许多哲学入门课程都会把自由意志作为一个“容易理解且富有争议”的主题引入,利用生活中的道德判断情境激发学生的思考。然而,由于兼容论等复杂理论的语言和逻辑结构,学生往往很快意识到这个问题远比想象中复杂且没有明确的、令人信服的答案,这使部分学生产生挫败感和厌学情绪。

更有甚者,部分学生对哲学的误解源于对该学科本质的模糊认知。正如一些哲学教育者所言,专业哲学研究远不止青年宿舍里的“自由意志是否存在”之类闲聊式问题,实际的哲学工作常涉及对语言、符号、逻辑结构、伦理学、政治哲学以及科学哲学等领域的深入分析。然而,这些内容往往较为抽象且难以直接吸引非专业学生,因而让他们更容易被诸如兼容论这样表面上看似“空洞”且难以捉摸的概念所迷惑。此外,也有学生和公众认为,哲学界对于兼容论的普及与宣传不够透明,缺少对基本概念的清晰定义和区分,使得哲学语言变成了一种“术语操作”,甚至有人觉得哲学家像是在“劫持”和“操纵”普通语言以维持学科的神秘感。批评声认为这种做法削弱了哲学的公信力,减少了学术的开放度与吸引力。与此同时,也有不少哲学学者和支持者指出,哲学本质上就是探索复杂、模糊且多元的概念,没有简单的标准答案,正是这种探索才赋予哲学持久的生命力。

兼容论作为一种在自由意志与决定论间寻求调和的解释,不仅反映了哲学试图突破二元对立的努力,也为现代伦理学、法律学乃至心理学提供了理论支持。他们认为,拒绝兼容论等观点,不应当成为否定整个哲学领域的理由。关于兼容论和学生兴趣减退之间的关系,其实也反映了哲学教育和传播中存在的深层挑战。哲学作为一门学科,在向大众和学生呈现的时候,需要在复杂理论与易懂表达之间找到平衡。过度简化可能导致误解,反之过分复杂则可能造成门槛过高。教学方法的改进,诸如通过案例分析、互动讨论、跨学科融合等方式,或许能有效提升学生参与度和兴趣。

最后,哲学的未来在于其适应时代发展,不断更新自身的研究视角和教育策略。兼容论只是哲学多元观点中的一个代表,它激发了对自由意志和道德责任的深入思考,也提醒我们哲学不仅仅是寻找单一的真理,而是一种持续探索和质疑的过程。学生对兼容论产生疑惑甚至失望,更多体现了哲学自身的复杂性和教育传播的挑战,而不是学科价值的削弱。理解这一点,或许我们能更好地引导年轻一代去欣赏哲学的魅力,激励他们在思想的海洋中遨游,找到属于自己的智慧之光。