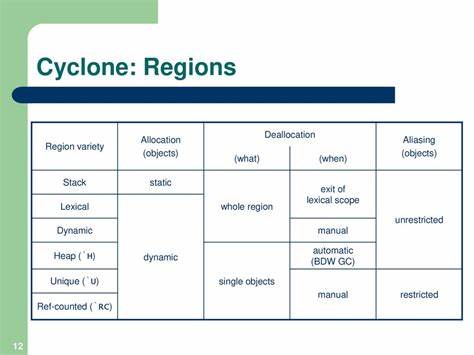

随着计算机技术的不断演进,内存管理作为程序设计的重要环节,始终备受关注。传统的内存管理方式虽然成熟可靠,但往往缺乏灵活性和自动化,导致程序在执行时出现内存泄露、悬挂指针等问题。为解决这些困难,区域内存管理作为一种静态内存安全保障机制逐渐兴起。Spegion作为最新的区域内存管理语言,通过创新性的隐式非词汇区域(Implicit Non-Lexical Regions)和定尺寸内存分配(Sized Allocations)概念,为程序员提供了更简洁、更安全的内存管理工具,改变了以往编码时对内存的繁琐操作需求。 区域内存管理最早由Tofte和Talpin提出,以区域计算为基础,将堆内存的管理抽象为若干内存区域,程序中所有的内存分配都绑定在特定区域中,当区域生命周期结束时,自动回收整个区域的内存。该方法保证了内存的安全释放,避免了内存泄漏等风险。

然而,传统的区域管理通常基于词汇作用域进行,即内存区域的创建和销毁与代码块的词法范围严格绑定,导致程序员必须在代码中明确注释和管理区域生命周期,这在复杂应用中增加了开发负担,也限制了程序在非线性生命周期场景下的内存使用效率。 为突破词汇作用域的限制,Spegion提出了隐式非词汇区域的设计思路。即程序员无需显式声明和管理内存区域,系统通过内建的效果系统(Effect System)自动跟踪内存区域的申请和销毁。这一方案依赖于严格的类型和效果约束,通过静态分析来确保内存区域的正确使用和及时回收,极大地提升了语言表达力和代码简洁度。相比需要使用复杂的子结构类型系统(Substructural Type Systems)来管理生命周期的其他非词汇区域方案,Spegion有效地降低了学习和使用门槛。 另一大创新是Spegion引入了可分割区域(Splittable Regions)的概念。

传统区域管理中的区域通常作为不可拆分的整体进行管理,难以在区域内部实现更加细粒度的内存控制。可分割区域允许将单一大区域细分为多个子区域,程序可以灵活地分配和回收各个子区域的内存。这种设计极大地提升了内存利用效率,有助于应对复杂、多线程或异步应用场景中的内存管理困境,使得内存分配更加精准,降低了资源浪费。 定尺寸内存分配则是Spegion赋予每个分配值与之对应的大小属性,通过类型系统保证内存分配不会超出区域容量限制。这种策略不仅加强了程序在运行时的安全性,也为编译器优化提供了空间依据。编译器能够依据静态尺寸信息,提前规划内存布局,减少动态分配和碎片现象,提升整体性能。

相较于传统的动态分配机制,定尺寸分配兼顾了灵活性与安全性,显著提升了系统的稳定性和效率。 Spegion的类型系统是其设计的核心基础,采用了一套严谨的类型规则来约束区域的生命周期和内存分配。通过引入效果类型,编译器能够静态验证程序的内存操作符合预设的安全策略。该类型系统不仅保障了程序执行过程中的内存安全,还优化了编译时的错误检测能力,提前预防潜在的错误,提升了软件的可靠性。 为确保理论与实际的高度一致,Spegion团队还设计了基于小步操作语义(Small-step Operational Semantics)的形式化证明,证明了其类型系统的安全性。通过这种形式化验证,不仅增强了语言设计的科学性和可信度,也为后续基于Spegion的编译器优化和工具开发奠定坚实基础。

从实际应用视角来看,Spegion被认为适合于需要高内存安全性和低延迟的现代系统开发,比如实时系统、嵌入式设备以及高性能服务器端程序。其隐式非词汇区域的设计减轻了开发者手动管理内存的负担,提高了编程效率和代码可维护性。同时,细粒度的区域划分和基于尺寸的内存分配极大提升了系统的资源利用率和稳定性。 总的来说,Spegion不仅在学术界引起了广泛关注,也显示出极大的工业应用潜力。它突破了传统词法区域管理的局限,以隐式且自动化的非词汇区域管理结合严谨的类型与效果系统,构建了一个高效且安全的内存管理框架。随着软件复杂度的日益增加,Spegion的设计理念为未来内存管理技术提供了新思路,也为相关编程语言的发展注入了活力。

程序员和系统设计师应密切关注这一技术进展,积极探索在实际项目中的应用方案,以充分发挥其带来的性能和安全优势。