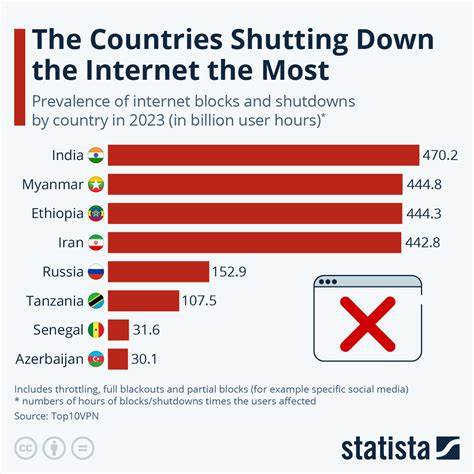

随着互联网成为人们日常生活和全球经济发展的关键基础设施,互联网关闭现象引发了广泛关注。所谓互联网关闭,指的是政府或其他权力机构通过技术手段有意中断互联网服务,导致特定地区或国家范围内的网络无法正常访问。这种行为不仅影响了信息流通和民众生活,也对经济和社会稳定产生了深远影响。近年来,针对互联网关闭的监测机构积累了大量数据,揭示了全球哪些国家和地区最频繁地实施网络中断措施。本文将围绕谁是互联网关闭的主要“实施者”展开详细分析,探讨其背后的动机、频率与影响。自2018年以来,全球共计记录了899起互联网关闭事件,其中印度以413起的数量位列榜首,远远超过其他国家。

紧随其后的是伊拉克,发生了160次关闭,叙利亚排名第三,共有73次。这三国之所以成为互联网关闭的高发地,与各自复杂的政治、安全和社会环境息息相关。印度作为世界上人口最多的民主国家,互联网关闭多用于应对社会动荡、骚乱或选举相关的敏感时刻。例如,政府时常会在政治集会、地区冲突或宗教敏感事件期间切断网络,以防止信息传播引发更大规模的暴力。虽有安全考虑,但频繁关闭网络也受到国际社会和民间团体的批评,认为这侵犯了公民的言论自由权利。在中东地区,伊拉克由于长期的安全问题和不断的政治动荡,互联网关闭被当作控制信息流和维护社会秩序的手段。

伊拉克在学校考试期间频繁实施短时段全国性网络关闭,防止考生通过互联网作弊。这种教育管理上的“策略性”关闭不仅反映了特定国家在不同领域采用网络管控的特殊方式,也凸显了互联网关闭手段的多样化。叙利亚作为长期处于内战状态的国家,互联网关闭往往与军事冲突和政治镇压相挂钩。大规模的网络中断不仅使外界难以获得可靠的局势信息,也限制了民众的沟通和自由表达。非洲和中东其他国家如苏丹、巴基斯坦、阿尔及利亚和伊朗也频繁出现互联网关闭现象,部分出于阻止信息扩散、防止抗议组织和控制社会稳定的需要。在了解互联网关闭实施者时,不能忽视这些国家背后的技术基础。

近年来,随着互联网基础设施逐渐集中化,少数大型互联网交换中心的控制权成为网络关闭的技术切入点。权力机构通过掌控关键节点,轻松实现网络封锁。与此同时,关闭手段也在不断升级,从全面断网到针对特定应用或平台的限制,表现出显著的技术多样性。例如,2025年9月,尼泊尔政府就曾因要求社交媒体平台进行注册而封锁包括Facebook、Instagram和WhatsApp在内的多种社交媒体服务,显示出互联网关闭已不再是单纯的断网行为,而是演变为更为复杂的数字审查。互联网关闭不仅仅是网络层面的问题,更对经济造成严重影响。据估算,过去一年因互联网关闭导致的经济损失累计约7,192万美元。

停网期间影响的不仅是电子商务和线上服务,更涉及创业创新、跨境交易等多个方面,严重制约国家和地区的经济发展活力。除了经济影响,互联网关闭还严重影响民众的教育、医疗、社交乃至紧急救援信息的获取,尤其在疫情、防灾救灾等关键时刻,网络的中断带来了极大的社会风险。尽管互联网关闭在某些国家被当作维护国家安全、公共秩序的工具,但其侵蚀社会信任和阻碍信息透明的负面影响不容忽视。为了有效应对互联网关闭带来的挑战,国际社会和相关组织积极推动网络中立、公民信息权利保护和法律框架建设。此外,技术界也不断研发抗封锁工具和绕过网络限制的解决方案,提升互联网服务的韧性和普及率。综上所述,互联网关闭作为一种有意的网络中断行为,广泛存在于世界多个国家,尤其以印度、伊拉克和叙利亚等地最为突出。

其背后的原因复杂多样,涉及政治、社会、技术、经济等多个方面。未来,随着数字社会的深入发展,如何平衡国家安全与公民自由,保障互联网的开放与安全,将成为全球必须面对的重要课题。通过深入理解互联网关闭现象的现状及其实施者,有助于推动更为合理和人性化的网络治理,为全球互联网的发展注入更多正能量。