中国经济政策的批评:封闭与控制 近年来,中国的经济政策受到越来越多的批评,尤其是在全球化的背景下。经济的开放与合作是大势所趋,但中国却在国家安全和政治稳定的名义下,通过一系列的措施,逐步加大对市场的封闭性和对经济的控制。这一政策转向引发了国内外经济观察者的广泛关注和激烈讨论。 根据官方数据,2024年第二季度,中国的经济增速为4.7%。虽然这一增速在许多国家中仍算可观,但与过去几年的经济增长速度相比,却显得乏善可陈。在经济飞速发展的年代,中国曾以惊人的速度增长,吸引了全球的投资与合作。

然而,如今的情况反映出多重危机的交织,包括地方政府的高负债、房地产市场的崩溃以及青年的高失业率。这些问题不仅影响了国内市场,也使得外资对中国的投资信心受到打击。 在全球经济一体化的时代,许多专家和经济学家呼吁中国应重新审视其经济改革的方向。他们认为,中国从1980年代以来所采取的改革开放政策是成功的基石,应该继续坚持这一方向,推动市场的进一步开放。然而,国家主席习近平显然对这一观点并不买账。相反,他更倾向于强化国家控制,优先考虑国家安全与政治稳定,认为普遍的富裕可能会带来不必要的政治要求与不安定因素。

以消费为导向的经济模式,是现代经济发展的重要趋势。但在中国,家庭消费占GDP的比重仍然较低。研究显示,在所有主要经济体中,中国的家庭消费水平是最低的。经济学家们指出,家庭消费的不足不仅阻碍了经济的可持续增长,也使得经济体系越来越依赖于出口而非内需。中国如今的实际情况并不理想,很多家庭仍然面临着巨大的经济压力。 与此同时,中国在国际贸易中的表现也引人注目。

尽管中国的出口持续增长,2024年8月数据显示,出口增长达到21.3%,但与之形成鲜明对比的是,从德国等国的进口却下降了17%。这种贸易数据表明,中国在追求经济利益时,并没有展现出足够的合作意愿。经济学家们认为,这种“闭关锁国”的策略可能会在长远中损害经济发展。 同时,外国企业在中国市场的运营也面临越来越多的挑战。欧洲商会主席耶根·埃斯克伦德(Jens Eskelund)曾表示,虽然中国的法律框架对外资的保护有所改进,但实质性的市场准入仍然受到限制。尤其是在知识产权方面,尽管有完善的法律条款,却往往无法得到有效执行。

这使得很多外国企业在中国市场中如履薄冰,倍感压力。他们不仅要面对激烈的市场竞争,还要忍受来自政府的各种限制和干预。 此外,外国公司和经济学者表达的意见往往成为“禁忌”,在与中国政府官员的会谈中,某些议题被明确禁止讨论。这种对言论的压制和控制,使得外界对中国经济的交流与合作愈发困难。不少外资企业在与中国政府沟通时,甚至被要求提前提交发言稿,在字句上谨慎小心,以确保不会触及敏感话题。 美国经济学家大卫·霍夫曼(David Hoffman)指出,中国的经济体系正在向高度计划经济的方向转变,甚至可能出现某种形式的国有化。

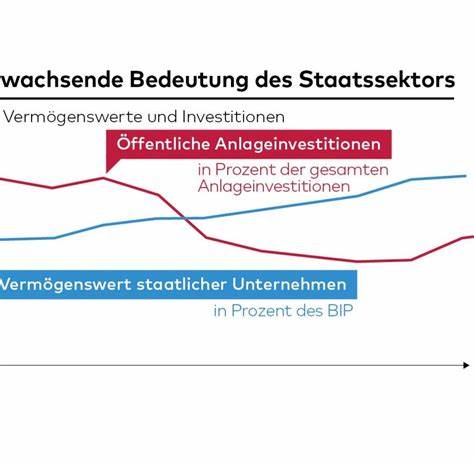

在他看来,当前的中国经济不仅要控制大型开发商和资本市场,未来还可能对更多的私营企业施加更大的控制。这一论调引发了广泛的讨论和关注。 目前中国的经济生态正在向一种新的状态过渡,国家对于市场的高度干预使得许多私人企业只有在相应的忠诚度得到证明的情况下才能生存和繁荣。虽然某些消费市场仍然较为开放,但在核心产业中,国家早已主导了游戏规则。这使得市场的公平竞争变得愈发脆弱,只能依靠政府的指引来维持。 这种对市场的封闭与控制,不仅影响了外国投资者的信心,也影响了国内企业的发展潜力。

加剧的市场不确定性,使得企业在经营决策中思虑重重,难以积极拓展市场。众多企业因看不到前景而选择缩减投入,甚至退出市场,导致就业机会减少,经济活力下降。 中国的经济政策转型是否能给带来长远利益还需时间来验证。然而,当前的阶段显然面临诸多挑战。国内外的压力、需求与机遇交错,如何在封闭与开放之间找到平衡,仍是中国未来政策制定者需要面对的重大课题。无论如何,外界对中国经济的关注与持续讨论,将继续推动中国经济从控制走向自由,进而实现长期可持续发展。

在一个越来越相互联系的全球经济环境中,合作与谈判显得尤为重要。希望中国能够意识到,开放与合作所带来的不仅仅是经济利益,还有文化、科技等多方面的交流与互动。或许,未来某一天,中国能够以更加现代化、全球化的姿态走向世界,而不仅仅是采取孤立与控制的策略。