近年来,人工智能领域尤其是多模态模型的研究发展迅速,众多大型模型不断刷新业界对机器学习能力的认知。传统观点认为,模型的参数数量与其性能表现密切相关,模型越大,理论上在理解和生成各种数据类型上的能力也更强。然而,Jan-nano的出现打破了这一经典认知,其仅有4B参数,却能够在多模态协同处理(MCP)任务中超越参数规模远超其一百六十多倍的DeepSeek-v3-671B,这不仅震惊了业界,也为未来AI模型设计提供了全新思路。Jan-nano的亮点首先在于它采用的多模态协同处理技术,即MCP。这种方法通过融合视觉、语言、声音等多模态信息,实现了数据间深度交互与协同分析。相比于单纯依靠庞大参数堆叠来提升性能,MCP注重模型内部机制的优化和跨模态信息的高效整合,从而在一定参数规模限制下提供更强的泛化能力和推理效率。

MCP的设计理念体现了AI模型向高效智能系统转变的趋势。Jan-nano的4B参数规模优势明显。较小的模型规模带来了计算资源成本的大幅下降,使得模型训练和部署更加节能环保,降低了对高性能硬件的依赖,从而为更多企业和研究机构带来参与AI创新的可能性。同时,Jan-nano的训练时间相比于巨型模型大大缩短,加速了模型的迭代速度,提高了实际应用中的响应效率。DeepSeek-v3-671B虽是迄今为止参数规模最庞大的多模态模型之一,拥有强大的特征提取和表达能力,但在实际应用中也遭遇了因模型庞大带来的推理延迟和资源消耗的瓶颈。Jan-nano通过优化多模态协同处理机制,不仅巧妙提升了信息整合效率,还降低了对参数数量的依赖,使得性能表现达到乃至超越DeepSeek-v3-671B成为可能。

Jan-nano在自然语言处理、多模态理解和生成等方面均表现出卓越能力。举例来说,在文本与图像的共同推理任务中,Jan-nano能够精准地把握文字描述与图像细节的对应关系,完成复杂场景的语义解释和生成工作。此外,其在跨语种、多文化环境下的人机交互同样展现出优异的适应力,充分体现了模型灵活且高效的知识表达结构。Jan-nano的出现为学术界和工业界带来诸多启示。首先,它表明仅靠堆叠参数的“大模型”策略并非唯一提升AI性能的途径,智能算法的设计和多模态信息处理的效率同样关键。其次,小规模高效模型具备更强的推广应用潜力,尤其在边缘计算设备、移动端乃至实时交互系统中展现无可替代的优势。

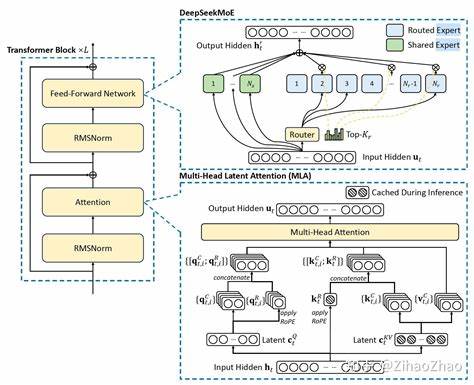

未来,Jan-nano和类似技术的发展将极大推动AI向普惠化、多样化方向进步。随着AI应用场景的不断扩大,人工智能需要更灵活、更经济且功能强大的底层支持。Jan-nano以其独特的MCP架构,不仅为多模态AI研究提供了新的范式,也令更多中小型机构能够借助高效模型参与到创新浪潮中来。技术层面,MCP的核心优势在于能够在模型内部构建多路信息通道,形成协同效应,弥补单一模态纽带的不足。这种设计使得模型在面对视觉、听觉、文本等多源复杂数据时,能够快速且精准地进行联合分析,产出更具语义深度和情境相关性的决策建议或内容生成。与此同时,Jan-nano采用了一系列先进的训练策略,如知识蒸馏、参数共享和梯度优化技术,有效避免了大规模参数模型常见的过拟合和训练不稳定问题。

市场方面,Jan-nano的成功展示了面向中小型企业及个人开发者的AI模型发展方向,满足了成本敏感型应用的需求。诸如智能客服、内容创作辅助、医患交流和智能监控等领域都将迎来快速的智能化升级。综上所述,Jan-nano以其仅4B参数且超越DeepSeek-v3-671B的性能表现,印证了AI发展的新思路与新趋势。通过多模态协同处理,Jan-nano实现了模型轻量化与高效能之间的完美平衡,彰显了未来人工智能领域的可持续发展潜力。随着技术不断成熟和应用深耕,Jan-nano和MCP技术注定将在智能科技进步史上写下浓墨重彩的一笔,推动AI迈向更广泛和深入的应用新时代。