在当今日益数字化和数据驱动的科学世界中,计算可重复性已成为衡量研究质量和可信度的重要标准。尽管科学家们越来越强调开放科学理念,但计算可重复性的实现依然面临诸多挑战。理解为什么计算可重复性如此重要,能够帮助研究者建立更加可信赖和透明的科学实践,从而促进科学共同体的进步。所谓计算可重复性,指的是在相同的数据和计算环境下,使用相同的代码和方法能够得到完全一致的结果。这一概念虽然看似简单,但其实际实现却远比表面复杂。历史上,随着计算机科学的飞速发展,计算环境的多样性和复杂性不断增加,导致即便投入相同的数据和算法,得到的结果也可能存在差异。

正如计算生物物理学家Alice和Bob的故事所展示的那样,环境差异、依赖项版本不匹配以及编译配置的细微差异,都会引发结果上的偏差。这些问题说明,仅仅依赖操作系统版本较为粗略的标签,比如“Debian 12”,远不足以准确描述计算环境。操作系统的更新、软件包的升级甚至安装顺序的不同,都可能导致计算结果的显著变化。这样的不确定性不仅让研究者难以复现同事的计算结果,也极大阻碍了科学合作与成果验证的效率。计算环境的不确定性会使科研人员陷入繁重的排错过程中,消耗大量宝贵时间,同时影响科研工作的连续性和可靠性。虽然如今有多种工具如Docker容器和conda包管理系统被广泛应用于软件部署和环境管理,但单靠这些工具并不能彻底解决计算可重复性的问题。

Docker容器固然可以封装整个运行环境,但其“黑盒”特性让代码的检查和改进变得困难,限制了针对结果差异的深入排查。另一方面,conda包管理器依赖于不断变动的最新版软件,缺乏对环境的严格锁定,使得结果的稳定性难以保证。这些现实情况表明,计算可重复性不仅需要技术手段,更需要科学界整体对于环境精确描述和标准化的重视。科学研究的核心价值在于可验证性和可追溯性。缺乏严谨的计算可重复性标准,科研结果往往无法经得起严格审查。这种情况不仅削弱了科研工作的公信力,也为学术不端和数据造假留下了隐患。

相比于“差不多就可以”的思维,追求“位(bit)级别”完全重复的计算环境才是确保科学结论可信的根本路径。尽管实现这一目标看似苛刻,难度较大,但实际上,一旦研究者详细记录了所有软件版本、依赖关系以及构建步骤,完全可达到完全一致的运行环境。计算机作为确定性机器,理论上只要输入一致,输出就能完全相同。难题在于,要保证环境的每一个细节均被妥善管理和固定。要实现这一点,研究者可以借助像Debian快照和Guix这类专门为可重复性设计的工具,前者提供了环境的快照功能,后者提供了精确的包管理系统,能够实现环境的可控构建。这些工具虽然使用门槛较高,界面也尚需优化,但它们展示了实现计算可重复性的可行技术路线。

更重要的是,科研共同体必须意识到这项工作的价值,并给予足够的支持和资源投入。只有全行业形成共识,将计算可重复性纳入科研基本规范,推动相关工具和标准的持续优化,才能有效消除环境差异带来的科研困扰。计算可重复性的意义不仅在于复现已发布结果,更在于为探索科学真理提供坚实保障。通过明确和精确管理计算环境,研究人员可以更有效地交流、比对和改进模型与算法,从而推动科学知识的积累和创新。回到Alice和Bob的故事,假如他们能够分享经严密定义的计算环境,早就能避免因环境差异而产生的困扰,更多精力投入到科学问题本身。对科研机构和政策制定者而言,推动计算可重复性还意味着建立支持科学家获取、维护和共享详细环境描述的基础设施,制定鼓励和认可可重复性实践的激励机制。

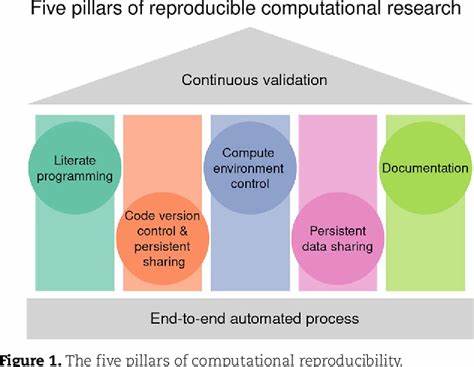

近几年,随着开放科学运动的发展,越来越多的基金会和期刊开始要求研究数据和代码公开,但这一做法如果没有配套的环境精确管理,难以真正实现研究结果的可复现。进一步推动计算可重复性,将有助于形成完整的科研开放生态,提升研究透明度和可信度。总而言之,计算可重复性是现代科学研究不可或缺的品质保障。它要求研究者以严谨细致的态度管理软件和硬件环境,依靠科学设计的工具链精确重建计算条件,最终实现研究结果的完整复现。只有将计算可重复性上升为科研常态,科学界才能真正迈向更高效、更透明、更可信的未来。