近年来,随着生成式人工智能(Generative AI)技术的广泛应用,深度伪造技术迅速崛起,成为数字经济中不可忽视的新兴现象。深度伪造,顾名思义,是利用人工智能合成逼真的图像、音频甚至视频,以假乱真,仿佛真实人物在进行沟通或操作。虽然此类技术在娱乐、教育等领域带来了诸多便利,但其负面作用亦日益凸显,特别是在经济领域深度伪造经济的兴起,给小企业的运营安全和信誉带来了前所未有的严重威胁。小型企业由于资源有限,缺乏大型企业拥有的成熟网络安全体系,成为攻击者的主要目标,各类深度伪造诈骗层出不穷,导致资金流失、客户信任降低,甚至企业声誉受损。对于许多小企业主来说,这种新形式的网络安全挑战犹如一场无法预料和迅速蔓延的风暴,带来沉重打击。生成式人工智能技术突破了传统诈骗的界限,诈骗手段变得愈发伪装巧妙并且个性化。

通过伪造高层领导、合作伙伴甚至员工的声音及形象,诈骗者能够进行远超以往的欺诈行为。例如,有报道提及某工程公司财务人员接到一场视频会议,会议中所谓的首席财务官要求紧急批准数千万美元的海外转账。该财务人员出于信任,没有怀疑这是真实的指示,结果这场深度伪造骗局成功实施,给公司带来了巨额损失。此类案例在小企业中并非个例,充分体现了深度伪造技术的危害性和广泛性。根据专业防诈数据平台TRM Labs发布的统计,自2024年5月至2025年4月,生成式人工智能促进的诈骗活动同比上涨超过450%。这组数据不仅反映了技术的滥用,也凸显了小企业防护能力的不足。

多项调研还显示,约有12%的小企业主在过去一年中曾遭遇过至少一次深度伪造相关的诈骗事件。由于小企业通常资金有限,难以承担高昂的技术投入和安全人才成本,网络防护能力远逊于大型企业,这使得它们在面对深度伪造风险时非常脆弱。与此同时,生成式人工智能赋能的攻击不仅数量激增,攻击手段亦日趋多样。诈骗者能通过声音、视频等多渠道模仿员工或管理层,不仅欺骗内部职员,也冒充合作伙伴以获取企业机密,进而导致商业机密泄露、客户资源流失等更广泛的问题。一旦信息外泄,不仅直接经济损失难以估量,企业信誉亦受到极大损害,迈向恢复正轨需付出更大代价。网络安全领域的专家指出,生成式人工智能的演进使得欺诈者能够以较低的门槛制造更多“高仿真”的攻击内容,这加大了小企业识别和防范这些攻击的难度。

许多诈骗手段带有极强的个性化特征,使得常规的异动检测、身份验证机制难以奏效。小企业亟需引入针对性更强的防护措施,包括提升员工的安全意识培训,定期模拟攻击演练,建立多层身份验证机制,以及与专业安全机构合作,提升实时监控和风险响应能力。此外,加强对供应链安全的管控也是关键一环。诈骗者往往通过冒充合作企业人员来发动攻击,企业须严控供应商和合作伙伴的身份验证,并通过契约保障信息安全,降低关联风险。政策层面,监管机构亦逐渐关注深度伪造技术带来的安全隐患。部分国家已在立法层面对深度伪造行为设定限制,将恶意制造和传播伪造内容作为违法行为追究法律责任。

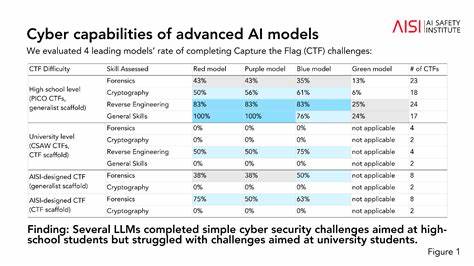

小企业若能及时掌握最新法规,加强合规管理,也有助于降低风险。展望未来,深度伪造技术发展势头不会减弱,甚至随着AI模型的优化,其生成效果将更加逼真且难以辨别。然而,技术的不断进步也带来了防御能力提升的可能。通过AI辅助的安全检测系统,结合大数据和行为分析,小企业可以更有效地识别潜在威胁,抵御深度伪造攻击。同时,行业间的合作共享情报愈发重要。小企业与同行、业界安全机构保持信息交流,及时获取最新攻击手法和防护建议,是提升整体防范能力的有效途径。

总结来看,深度伪造经济代表了生成式人工智能应用的双刃剑特性。小企业面临空前的网络安全挑战,既需认清风险的复杂性及多样性,也应积极探索科技与管理手段相结合的解决方案。唯有提升安全意识、加大投入、完善制度,才能在这场由生成式AI掀起的深度伪造风暴中立于不败之地,保障企业的持久健康发展。未来,随着技术日益成熟,形成多方协作共治机制,将是遏制深度伪造经济负面效应的关键所在,助力小企业迎接新时代数字经济的机遇与挑战。