**加密货币的真正面目:浪费能源、犯罪温床与去中心化的虚幻** 近年来,加密货币的迅速崛起无疑吸引了全球的目光。许多人认为它是一种未来的金融工具,能够打破传统银行体系的束缚,实现去中心化的理想。然而,现实却扑朔迷离。越来越多的研究和报道显示,加密货币不仅是一种巨大的能源浪费,还是犯罪活动的温床,且其声称的去中心化特性往往只是表面现象。在这篇文章中,我们将深入探讨这个话题,揭示加密货币背后的真实面貌。 首先,从能源消耗的角度来看,加密货币挖矿所需的电力消耗令人震惊。

以比特币为例,根据一些估算,比特币网络的能耗已经接近于一些中等规模国家的电力使用量。例如,某些时候,比特币网络的能源消耗甚至超过了阿根廷或荷兰这样的国家。为了维持这一网络的正常运转,矿工们需要耗费大量的电力来解决复杂的数学问题,这个过程被称为“挖矿”。这种高强度的电力消耗不仅对环境造成了严重影响,还加剧了全球能源危机。 其次,加密货币的匿名性和无监管特性使其成为犯罪活动的温床。许多黑客和犯罪分子利用加密货币的特性进行洗钱、诈骗及其他非法活动。

例如,随着环绕加密货币的犯罪事件增多,已经发生多起涉及加密货币的勒索软件攻击。这些攻击者通常要求受害者支付比特币等加密货币作为赎金,因为比特币的匿名性使得追回赎金变得异常困难。此外,加密货币市场的投机泡沫也吸引了无数的不法分子,进行各种各样的金融诈骗,导致许多投资者血本无归。 再者,虽然加密货币倡导去中心化,但在实际操作中,其去中心化的特性往往受到质疑。在比特币等主流加密货币的生态系统中,少数大型矿池控制了绝大部分的算力,导致网络实际上变得更加中心化。这些矿池的存在使得某些利益集团能够在网络治理中拥有过大的发言权,这与去中心化的初衷背道而驰。

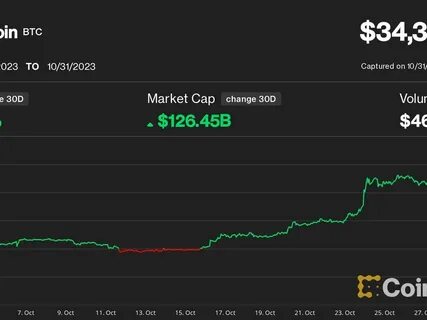

此外,加密货币交易所的存在也将用户的资产集中在少数平台上,这进一步削弱了去中心化的理念。 更重要的是,相比于传统金融体系,加密货币的波动性使其作为价值存储的功能受到质疑。比特币的价格在短短几个月内就可以出现数十个百分点的波动,使得它在实际支付中的应用受到限制。许多人购买加密货币并非是为了使用它,而是投机取巧,期待通过转手获得巨额利润。这种投机行为只会使得加密货币市场进一步与实体经济脱节。 尽管有诸多批评声音,仍然有人坚持认为加密货币具有颠覆传统金融体系的潜力。

他们相信,区块链技术的去中心化特性能够带来更高的透明度和安全性,减少金融腐败和不公平。然而,批评者指出,技术的本身并不能解决人性的贪婪和腐败。在实际应用中,这些技术往往被滥用,导致伦理和法律问题。 展望未来,我们需要审慎对待加密货币及其相关技术。首先,政府和监管机构应当加强对加密货币市场的监管,确保其透明度和合法性,以保护投资者的权益。同时,开发绿色能源以支持加密货币挖矿或寻找更环保的 技术方案也是当前亟待解决的问题。

总之,加密货币的起源和发展充满了机遇与挑战。虽然它的某些特性展现出一定的创新潜力,但其所带来的能源消耗、犯罪风险与中心化问题不容忽视。只有在合理的监管和技术改进下,加密货币才能实现可持续的发展,真正服务于广大人民的财务需求。我们在享受科技带来的便利时,更应时刻保持警惕,审视其背后的潜在风险。