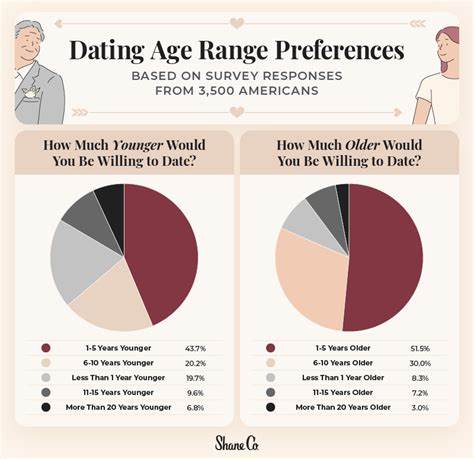

在人际关系中,年龄一直是一个重要的考量因素。大多数人倾向于与年龄相近的人建立恋爱或婚姻关系,因为相似的生活经历、兴趣爱好以及阶段性目标,更容易促成双方的理解与共鸣。然而,现实生活中,却存在不少在年龄差距较大的范围内发生的伴侣关系,这些关系往往引发社会的关注甚至质疑。本文将围绕年龄差距超出常规范围的恋爱关系展开深入探讨,结合数据与社会现象,试图客观剖析这种关系模式的现状及其背后的情感逻辑。关于年龄差距关系,曾有一条广为流传的“标准反感规则”,即“年龄的一半加七岁”原则。具体来说,一个人的最低可接受伴侣年龄通常为其年龄的一半再加七岁;而最高可接受年龄则是反向计算得出的范围。

举例来说,30岁的人,其理想伴侣年龄界定在22岁至46岁之间,这一范围之外的关系往往被视为“怪异”或引起不适感。这种规则虽然简单,却反映了社会对年龄差距的普遍心理预期与道德认知。该规则的流行亦体现人们对年龄差距关系的警惕心理和潜在偏见。基于此规则,有研究者试图量化美国现实中伴侣关系中的年龄差距状况。以2019年至2023年期间的美国社区调查(American Community Survey)数据为基础,分析显示大约有0.7%的同居伴侣关系超出这条“安全年龄线”,即进入所谓的“反感区间”。换句话说,虽算不上常态,但这样年龄差距显著的伴侣并非罕见,估计数量仍有约五十万个同居家庭存在这类关系。

特别是在中年阶段,这类关系的比例有明显的提升,说明随着年龄增长,个体在选择伴侣时对年龄界限的敏感度会有所松动。需要注意的是,这些数据仅涵盖了共同生活的伴侣,未包含未同居的恋爱对象。如果扩大到所有恋爱关系,预计该比例有可能会有所增加。尽管如此,年龄差距大到引发社会不适的婚恋现象仍然是少数。反观网络约会平台及社交观察显示,年龄相差悬殊的关系往往伴随着更多的社会关注和舆论争议。探究这一现象背后的深层原因,我们不能忽视“心之所向”的力量。

情感与爱情的形成受多方面因素影响,生理吸引、情感共鸣、生活状态匹配甚至经济条件等均可能带来跨龄关系的出现。对于个体而言,打破年龄界限的恋爱选择未必代表错乱或偏差,更多体现出感情需求的复杂多样性。事实上,许多年龄差距显著的伴侣关系中双方互补的心灵层面连接,使得关系稳固而持久。然而,外界对这类恋爱关系的看法却充满争议。一方面,这些关系很容易被贴上“怪异”或“不合常理”的标签,社会文化偏见和道德尺度使得当事人需面对来自亲友、社区甚至公众的压力。年龄巨大差距往往让人质疑双方是否存在真实平等的权利与意愿,是否掺杂利益驱使。

这种质疑对恋爱双方是种负担,也反映社会对于年龄与权力关系的敏感神经。另一方面,也有学者和心理专家指出,社会应更多尊重个体的选择自由,避免因单一维度的年龄差距而对关系贴标签,以包容和理性的态度理解不同的恋爱模式。文化与历史视角下,年龄差距关系其实并非新鲜事。不同文化和时代对年龄差距存在不同容忍度,某些社会定位年长男士娶年轻女性为常态。而现代西方社会的年轻化倾向以及强调个人自由,对过大年龄差距的恋爱则持更保守态度。随着社会发展,人们对性别角色、恋爱关系的灵活定义逐步增加,或许会带来关于年龄差距理解的转变。

面对年龄差距突出的恋爱关系,双方需要更多关注心理健康和关系的平衡。跨年齢的恋爱可能曝露出不同价值观、生活节奏及身体状态等差异,而这些都可能成为关系磨合的考验。沟通、理解、互相尊重则是维持和谐的关键。此外,当下在线社交与约会发展的多样化,对年龄差距恋爱的影响也在持续演变。平台算法、交友圈层影响以及社会观念都有助力或抑制此类关系的形成。在未来,关于年龄差距恋爱关系的研究将更注重客观数据与社会心理的结合。

现代社会的多样化趋势和个体选择的多元路径需求,引导着人们重新审视年龄界限在恋爱中的实际意义。无论是亲身经历者,还是社会观察者,都应尝试以开放且有同理心的视角,去理解和接纳跨龄恋爱的真实存在及其丰富情感内涵。总结来说,年龄差距超出传统界限的恋爱关系并不常见,但却在现实生活中确有存在,其背后既有情感的真实诉求,也承载着社会的复杂评价。面对这些关系,社会应在尊重多样性的基础上,审慎而理智地看待年龄与恋爱的联系,让不同的爱情故事都有表达与被理解的空间。毕竟,情感的本质,是人类渴望被爱与归属的最深切需求,无关年龄的界限如何设定。