在现代软件开发中,异步编程愈发普及,尤其是在高性能计算、并行处理和图形渲染等领域,异步调用已经成为不可或缺的技术手段。然而,随着异步操作的广泛应用,错误处理的问题也变得愈加复杂和棘手。本文将深入探讨异步错误处理所面临的挑战,分析主流错误处理模式的优劣,结合CUDA等真实API案例,分享如何设计高效且易用的异步错误处理机制。 错误处理是软件工程中的基本职责之一。早在API概念诞生之前,设计人员就已经关注如何将错误信息传递给调用者。对于同步函数,错误处理虽然也不无难度,但通常相对直观,调用者只需要检查函数返回值或捕获异常即可。

然而,异步调用将错误处理的复杂度提高了一个层次,因为错误可能发生在调用时刻之后,甚至是在另一个线程或设备上执行时产生。 古老的C语言函数atoi的错误处理机制是一个经典反面教材。atoi将字符串转换为整数,其返回值为int类型,但整数本身没有保留任何“无效”的特殊值来表示转换失败。某些实现以返回0作为失败信号,却无法区分实际字符串"0"的合法输入。这种设计导致调用者难以精确判断是否发生了错误。这一例子说明,错误处理接口的设计需要清晰明确,避免混淆有效返回值与错误信号。

当今主流的错误处理机制大致可归为三种类型:异常抛出、立刻返回错误码和获取最后错误状态。其中异常机制在支持该特性的语言(如C++、Python)中相当常见。异常允许调用堆栈中的任意层捕获错误,提供了一种优雅且集中化的错误处理手段。然而,将异常机制整合进跨语言或低级库时常面临挑战。诸如CUDA这样的高性能并行计算库,因需兼顾多种语言绑定且性能敏感,倾向放弃自带异常接口,转而允许调用者自行将错误码转化为异常,从而不强制客户端使用异常处理。 即时返回错误码的策略是CUDA接口设计的核心。

例如,CUDA的cudaMalloc函数返回cudaError_t类型的状态码,而不是单纯返回内存指针。此举保证了调用者可以判断是否成功申请资源,避免类似C语言malloc的模糊返回值陷阱。不过,即时错误返回的缺陷在于检查错误必须紧挨调用位置,否则错误信息丢失风险加大。更进一步,调用者可能会忽略某些返回码,尤其是涉及资源释放等辅助操作时,如示例代码中释放先前申请的内存失败时,开发者往往愿意忽视此类错误而聚焦主要错误的传播。 get-last-error模式源远流长,Win32 API的GetLastError及OpenGL的glGetError是此中典型代表。该模式以线程局部存储的错误状态来跟踪最近出现的错误,调用者可以稍后查询错误状态。

优点是“错误状态粘滞”,无需每个调用都立刻处理错误。然而此模式带来的问题不可忽视。首先,多线程环境诱发线程间错误状态混淆,必须精心设计线程局部存储。其次,何时查询及清除last-error缺乏统一规范,容易导致错误遗漏或重复处理。以CUDA为例,cudaGetLastError会提取并清空当前错误状态,cudaPeekLastError仅获取而不清除,二者设计反映了该模式容易造成的歧义与难以预测性。 在CUDA设计实践中,错误管理更加复杂的一个原因是它的异步执行模型。

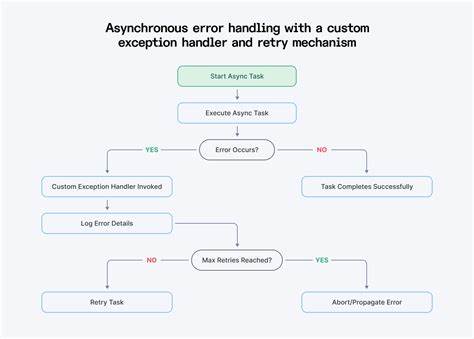

CUDA中的许多操作,尤其是内核函数发射往往是异步完成,错误可能并非发生在调用函数时刻,而是稍后硬件执行过程中。这导致传统即时错误返回机制难以完整捕获异步错误,必须结合类似get-last-error的策略,通过调用像cudaDeviceSynchronize这样的同步函数,或在后来阶段查询错误状态。更糟糕的是,这种同步往往显著影响性能,是高性能应用努力避免的。 从数学计算领域的浮点异常传播—NaN(非数)和INF(无穷大)来看,业界已经形成了一种“粘滞错误”的共识。即不对每一步操作进行昂贵的检测,而是允许异常状态在计算流程中传递直至最终检查。CUDA的异步错误处理中某种程度上借鉴了这一思想。

为了缓解异步错误管理的痛点,CUDA社区和开发者也在探索更加精细的错误追踪机制。提出例如增强事件对象,让事件不仅标记同步进度,还携带相关错误信息。开发者可通过扩展的cuEventCheckError函数查询特定事件对应的错误状态,帮助缩小错误发生的范围。在这种机制下,异步错误的归因会更加明确,调试和恢复工作也将简化,同时性能隐患也得到较好控制。 尽管如此,许多CUDA实际代码示例依然没有统一的错误处理惯例。开发者常通过自定义宏(如SAFE_CUDA或CUDART_CHECK)封装错误检查逻辑,兼顾代码简洁和高效错误捕捉。

此类实践反映了异步错误处理固有的权衡与复杂性。 理想状态下,API设计师应致力于设计不会失败的函数或者尽可能减少失败可能性。CUDA在上下文创建期预分配大量资源,力图确保运行时不会因为资源不足而失败,某种程度上提升了系统稳定性和可预测性。但这并不能消除所有潜在错误风险,因此调用者仍必须认真检查每次调用的返回值,不能掉以轻心。 全面来说,异步错误处理的难点体现在难以准时捕获、难以确定错误归属以及多线程环境下状态管理复杂。性能与错误检测的矛盾使设计者需权衡即时响应与执行效率。

通过分层设计,如即时返回错误码与粘滞式最后错误状态相结合,可兼顾不同场景和需求。 未来,随着计算硬件和软件模型的演进,更加智能化和细粒度的错误收集机制将成为趋势。自动追踪错误来源、上下文感知错误分析以及结合异步事件管理的错误报告,将为并行计算与异步编程领域带来更强大的工具,帮助开发者减轻错误处理负担,提升应用品质。 总之,异步错误处理无疑是一项技术与设计的挑战。科学合理的错误传播机制、清晰的API设计语义和严谨的调用者行为规范是确保软件健壮性的基石。深刻理解各种错误处理范式的优缺点,结合应用实际需求灵活运用,是编写高质量高性能异步代码的必经之路。

唯有如此,我们方能应对越来越复杂的异步编程世界,构建出可靠、安全且高效的软件系统。