在当今信息爆炸和人工智能迅速发展的时代,科学研究的脚步从未停歇。学术成果的及时传播和准确表达,对推动科学进步具有重要意义。科学写作作为沟通研究发现的桥梁,其重要性早已超越简单的结果报告,更成为促进科研人员理清思路、激发创新的核心过程。写作不仅是表达,更是思考的有力工具。传统观念中,写作常被视为将头脑中已有的内容记录下来,但现代研究表明,写作过程本身能够帮助人们理清复杂的研究思路,将零散的想法串联成系统完整的知识体系。尤其是科学写作,它要求作者将丰富的数据、实验结果和文献综述整合成一篇流畅、有逻辑的论文,这样的整理和表达过程恰恰促使科研人员更加深入地理解自己的研究内容,发现潜在的联系和创新点。

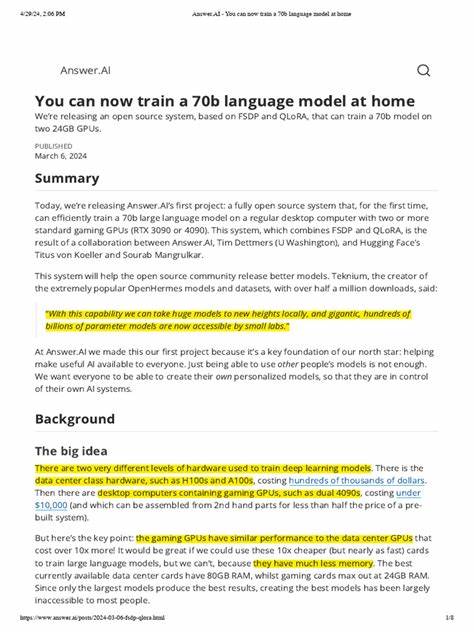

手写笔记在这一过程中发挥了不可忽视的作用。科学研究显示,手写有助于大脑各区域的广泛连接,从而提升学习和记忆能力,促进深度思考。这也解释了为何许多顶尖学者依然坚持手写研究笔记和初稿,尽管数字化工具层出不穷。写作是思考的延伸,只有当文字转化为具体的书写内容时,思维才能由散漫变得条理分明。近几年,随着人工智能技术尤其是大型语言模型(LLM)的兴起,科学写作的形态正在经历革命性的变化。诸如ChatGPT、Bard等模型可以根据提示,快速生成一篇完整的科学文章,甚至辅助完成同行评议报告。

这种快捷与便捷引发了广泛讨论:机器写作能否取代人类写作?这一问题折射出对写作本质的深刻思考。尽管大语言模型在语言生成上表现优异,但它们并非“作者”,缺乏对内容的真正理解和责任意识。这意味着,完全依赖人工智能生成的内容存在真实性与准确性的隐患,模型所产生的信息可能出现“幻觉”——即虚构事实或引用,虚假内容屡见不鲜。科研写作最讲究的严谨性和精确性,不能被这一问题忽视。此外,编辑和校对人工智能生成的文本往往耗时费力,因为编辑者必须深入理解文本背后的逻辑才能修改完善。事实上,有研究发现,使用当前的大语言模型并不能显著节省写作时间,有时反而因反复校验和修改增加负担。

这样的现状提醒我们,科技是辅助工具,不应简化为替代创造力和思考能力的捷径。不过,大语言模型在科学写作中依然具备重要价值,尤其是在语言润色、语法校对和提升文章可读性方面发挥了积极作用。对那些母语非英语的科研人员而言,这极大降低了语言障碍,提高了学术表达的质量和效率。更有意义的是,人工智能能够迅速搜索和总结大量文献,帮助研究者快速把握相关领域的最新进展与趋势。在构思阶段,模型也可以激发灵感,提供多样的观点和表达方式,助力科研人员打破思维瓶颈。科技带来的便利不容忽视,但若完全将写作交由机器处理,将失去人类在撰写过程中对研究内容的深刻反思。

写作是科研思考的一部分,通过文字的锤炼,研究者能够提炼出核心信息,形成具有说服力的论述,这种能力对于学术职业生涯乃至更广泛的职业发展都有重要影响。除了学术范畴,写作教会人们如何聚焦主旨、明确表达、逻辑思考,这些都是领导力、沟通力和创造力的重要组成。未来,随着大语言模型和人工智能技术的不断优化,这些工具有望更好地服务于科学写作的各个环节。训练专门针对科学语料库的模型,将有助于减少幻觉现象,提高生成文本的准确性和专业性。精选合适的AI工具作为写作助手,既能够提升效率,也能避免工作中重复机械的劳动,为科学家释放更多时间专注于创新和实验本身。然而,无论科技如何进步,写作作为“思考”的载体和过程,始终依赖人类的智慧与创造力。

科学写作不仅仅是传递信息,更是科学家心智活动的记录与延伸,是工作中自我反省和知识结构重组的重要环节。它与科学求真求新的精神内核紧密相连,是科研道路上不可或缺的部分。综上所述,写作不只是文字的堆积,而是认知的锻炼和思维的升华。即使在人工智能日益普及的背景下,人类原创的科学写作依然有着不可替代的价值。唯有在书写中深思,科研工作者才能真正从繁杂的实验数据中理清思路,洞察内在规律,推动科学的边界不断突破。未来,期待科学写作与人工智能的深度融合,共同打造更高效、更精准、更富创意的科研表达方式,使科学知识能更好地惠及全人类。

。