自适应谐振理论(Adaptive Resonance Theory,简称ART)由著名科学家Stephen Grossberg和Gail Carpenter提出,是理解大脑如何高效处理和识别信息的重要理论基础。该理论设计了一系列人工神经网络模型,利用有监督和无监督学习方法解决模式识别和数据预测等复杂问题。ART的核心理念是通过“自顶向下”的预期信息与“自底向上”的感官输入相互作用实现对象识别,这一机制极大地影响了人工智能领域的研究方向与技术发展。 ART理论的最大亮点在于解决了学习的“塑性-稳定性”难题,即在吸收新知识的同时保持已有知识不受破坏。传统神经网络在增量学习时常常出现遗忘旧信息的现象,而ART通过引入“警戒参数”(vigilance parameter)来控制新的感知信息与已有模板的匹配程度。只有当输入与预期间的差异未超过该警戒阈值时,系统才将输入归类于现有类别,从而保持已学知识的稳定性,确保系统能够持久有效地适应环境变化。

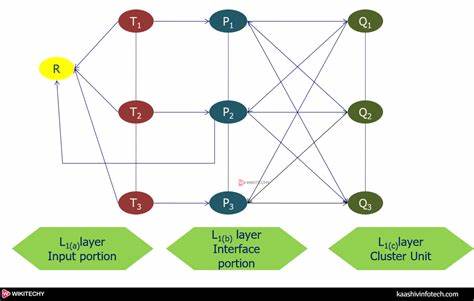

ART的基本结构包括比较场、识别场以及复位模块。比较场接收输入向量,并将其映射到识别场中最匹配的神经元。识别场的神经元之间通过侧抑制机制实现竞争,只有与输入最匹配的神经元被激活。复位模块根据警戒参数判断匹配质量,若匹配度低于阈值,则抑制当前神经元并继续搜索新的匹配对象,直到找到合适类别或创建新类别。该过程确保了学习的准确性及类别划分的合理性。警戒参数的设置极大影响识别细致度,高警戒参数会导致类别划分细致且数量多,而低警戒参数生成的类别则更为概括。

训练ART网络有快慢两种方式。慢速学习采用微分方程调整神经元权重,生物学意义更强,可处理连续变化的输入信号。快速学习通过代数公式计算权重调整,适合离散数据,学习速度快且效率高。两种方法根据应用需求灵活选用,满足不同场景下的学习需求。 ART家族包含众多变体,分别针对不同形式的输入及应用优化。ART 1最基础,只接受二值输入;ART 2则支持连续输入,适用范围更广。

ART 2-A在ART 2基础上优化运行速度,大幅提升计算效率;ART 3更进一步模拟神经递质对突触活动的调节,使模型更贴近生物神经机制。 在监督学习方面,ARTMAP结构创新地将两个ART单元结合,分别处理输入数据和对应的输出类别,通过动态调整警戒参数实现精确分类。Fuzzy ART引入模糊逻辑,强化分类的泛化能力,并利用补码编码减少类别冗余,尽管其对噪声敏感但提升了模型表现。基于此,Fuzzy ARTMAP进一步提升性能,成为多维模拟映射任务的强大工具。简化版本SFAM则专注于分类任务,降低复杂度,实用性更强。Gaussian ART及Gaussian ARTMAP采用高斯激活函数,结合概率理论,虽然抗噪声能力更强,但学习稳定性较差,容易引发类别泛滥问题。

拓展性的Fusion ART网络支持多通道模式学习,集成有监督、无监督及强化学习,具备更强的适应性与应用广度。TopoART融合了拓扑学习和噪声抑制机制,具备多层次类别结构学习能力及更强的鲁棒性。Hypersphere ART系列则采用基于欧几里得距离的球面类别表示,不再依赖输入归一化,增强了理论灵活性及实际应用的便利性。LAPART通过双Fuzzy ART耦合实现快速收敛和逻辑推理功能,支持实时的预测与监督学习。 尽管ART及其变体在模式识别领域表现出极大优势,但也面临挑战。其学习结果对输入顺序较为敏感,不同数据顺序可能导致类别划分差异,影响模型一致性。

虽然通过降低学习速率可减弱该影响,但无法完全消除。为应对这一挑战,基于拓扑学习的网络如TopoART和Hypersphere TopoART通过聚类方式总结类别形状,减少了顺序依赖问题,提高了模型的稳定性和可靠性。 ART理论自诞生以来,已被广泛应用于图像识别、语音处理、医学诊断及机器人学习等领域,不断推动智能系统的进步。其增量学习和稳定记忆的特征,特别适合动态环境下的自适应任务。随着计算能力和算法研究的提升,ART网络的变体和组合也将更好地服务于复杂多样的实际应用。 总的来说,自适应谐振理论通过模拟大脑信息处理机制,提供了一种兼顾学习新知与保持已知的有效策略。

其独特的设计理念和多样化的模型架构使其成为理解和实现智能学习系统的重要基石。随着人工智能的发展,深入研究和优化ART及相关网络对于打造更具适应性和智能性的系统具有深远影响和应用前景。