音乐行业一直以来都散发着光鲜亮丽的光环,明星的辉煌成就和演出的热烈气氛令人向往。然而,这个看似充满魅力的行业背后,却隐藏着一条不为大众所知的隐秘道路——高昂的生活成本和与药物、酒精相伴相生的沉重负担。在音乐人的生活中,戒除成瘾比任何普通职业都更加艰难,尤其是因为他们与众不同的作息时间和职业压力。探究音乐行业中的成瘾现象,揭示其文化背景,解析相关支持机构的作用,无疑对于更好理解这一行业的健康生态极为重要。 成瘾不仅仅是个人的挣扎,它更像是一种行业文化症候群。音乐人的工作夜生活频繁,演出结束时往往已是深夜,尚未进入休息模式的兴奋感和周围环境中携带的社交毒品令他们极易陷入由嗜酒和药物组成的恶性循环。

相较于其他行业中把“物质依赖”视为禁忌,在音乐圈子里,药物成瘾似乎成为了一种“隐性常态”。赫然存在的Hank Williams综合征——即对艺术家“疯狂、狂野、早逝”的刻板期待,无形中强化了这种成瘾的文化氛围。年轻音乐人往往陷入误区,认为艺术的精彩离不开痛苦,成功也必须伴随着挥霍的生活方式。 以亚特兰大乐队The Constellations的主唱Elijah Jones为例,他从12岁开始饮酒,16岁便深陷海洛因瘾中。虽然在音乐创作上获得了与知名艺人的合作机会,但他的生活因毒品而脱轨。Jones谈及他如何把音乐作为放纵的借口,尤其是在唱片公司欣然接受甚至鼓励他“派对动物”的形象时,这一切如同火上浇油。

稚嫩的灵魂被饮酒、毒品和爱情交织的一连串冲击所撕扯,他经历了多次濒死的药物过量事件,最终在Nashville的康复中心开始了漫长的复苏之路。 与Jones的故事类似,传奇美国歌手兼词曲作家John Hiatt也经历了多年的酗酒史。 Hiatt坦言他的嗜酒嗜毒状态干扰了多次音乐事业发展,直到接受精神科医生劝导后进入戒毒康复中心,才逐渐摆脱毒瘾。 Hiatt对音乐人说:工作环境和生活方式成为成瘾最大的诱因,夜晚结束时的兴奋与疲惫交织,身边的人和环境不断诱发嗜酒嗜毒的需求,年轻艺术家尤其易被卷入这场漩涡。 而从另一个角度来看,Americana音乐人Mary Gauthier则在戒毒成功后才真正进入音乐行业。她与大多数着眼于巨额销售和品牌建设的流行音乐人不同,更关注纯粹的音乐表达和诚实的故事讲述。

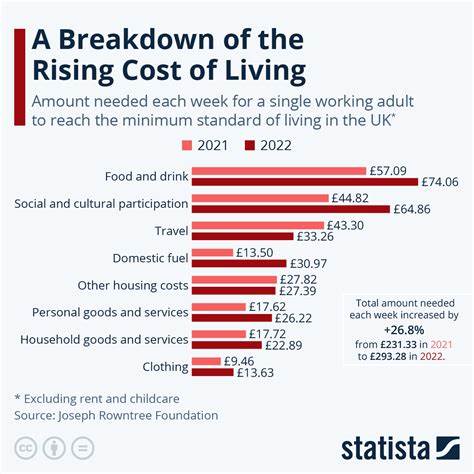

她指出,大众市场对酗酒的赞美与推广是音乐圈中的一大隐忧,尤其是在以酒精品牌合作成为艺人盈利模式一部分的当今音乐产业中,酗酒的美化无异于是走向自我毁灭的教唆。 流媒体音乐的兴起改变了音乐产业的经济格局,销量下降导致艺人不得不依靠商品代言、演出和版权合作维持生计。尤其在南方盛行的乡村和嘻哈音乐中,酒精题材常见,甚至出现在许多热门歌曲的标题与歌词里。统计显示,2007年至2016年间,约四分之一的热门歌曲包含酒精提及,嘻哈和R&B的比例更高达30%。这一现象反映出音乐文化与物质嗜好不可分割的紧密联系。 产业内部不乏对药物依赖及复苏表示公开态度的艺人,如肯德里克·拉马尔、阿姆、50分和J.Cole等。

他们尝试用音乐讲述戒毒经历,提醒业界和公众关注物质依赖的阴暗面。J.Cole在其专辑中明确声明不鼓励成瘾,旨在用作品唤醒听众自省。 但现实仍然残酷:药物成瘾带来的健康风险和生活破坏从未远离。许多音乐人面对轮番的诱惑和疲惫不堪的生活节奏,无奈陷入复发的泥沼。幸好,诸如MusiCares这样专注于音乐人援助的组织应运而生。MusiCares起源于Vaudeville时代乐手Woody Herman过世时,遗留下的债务与孤独触发了业界需求,为音乐从业者提供急难救助、医疗及康复支持。

如今,MusiCares每年为数千人次提供金钱和情感支持,涵盖不仅仅是歌手,还包括幕后工作人员和巡演团队成员。 以Nashville的Cumberland Heights康复中心为例,该机构针对音乐人的特殊需求定制治疗方案,结合音乐治疗、现场支持和巡演团队教育。音乐不仅是表达情感的媒介,更成为戒毒患者坚持复苏的动力源泉。机构通过邀请已戒毒成功的艺术家分享经验,强化职业群体的互助氛围。各类乐器和治疗课程为患者提供表达与宣泄的空间,帮助他们融合过去与未来,重塑身份。 支持音乐人的康复服务还必须关注其独特的工作时间安排和环境压力。

工时不规则、长时间旅途和高密度人际互动使复发风险增加。康复不仅是个人的奋斗,更需要团队及管理层的理解与配合。Cumberland Heights与行业管理人员合作,教育巡演人员理解成瘾病理,为康复者在现场和路途中建立支持网络。 曾经嗜酒嗜毒的Hiatt深知复发的危险,戒断之初甚至不敢重新踏上舞台。如今,他已成为美国最具影响力的词曲创作人之一,二十余张专辑和多项格莱美提名见证了他的蜕变。Gauthier同样以清醒自豪,拒绝酒吧的社交压力,选择更纯粹的音乐表达形式。

Elijah Jones戒毒成功后,也重新找回了音乐初心。他坦言戒毒期间作品更真诚,故事更深刻,乐队的演出也因没有了“社交润滑剂”而变得紧张却充满活力。生命的高光不再依靠物质的助力,而是真实自我和情感的释放。 音乐行业的高生活成本远远超出钱财上的衡量。时间的消耗、人际的孤独和不断诱发的物质依赖,成为许多音乐人生存必须面对的隐形负担。应对这一挑战需要行业更多的理解与支持,需要文化观念的转变,更需要具备包容与帮助精神的社会与机构的介入。

虽然成瘾问题在这一行业中依然普遍,但从积极的面来看,越来越多的音乐人开始勇于公开自己复苏的过程,他们用歌声和故事激励同路人,也唤醒整个社会对音乐行业健康生态的关注。MusiCares和类似组织发挥的正向作用正逐步显现,使得原本禁忌的话题得到合理讨论和科学干预。与此同时,音乐行业中的从业者也逐渐认识到,真正的艺术灵魂需要健康的身体和清晰的心智作为载体。 在未来,随着更多人关注音乐人的心理健康和生活状态,期待这个充满激情与梦想的行业能为艺人提供更加温暖、健康和可持续的环境。只有走出“疯狂艺术家”的刻板印象,摒弃对成瘾文化的美化,音乐行业才能真正迎来令人欣慰的变革——让音乐成为治愈与力量的源泉,而非诱发悲剧的温床。