黑洞,这个被称为宇宙中“终极谜团”的天体,一直是天文学和物理学研究的焦点。它们以极度密集的物质和强烈的引力场闻名,甚至光线也无法从其表面逃脱。黑洞究竟是什么?一个人类能否真的进入黑洞进行研究?本文将深入探讨这些引人入胜的问题。黑洞通常被定义为时空中引力异常强大的区域,任何物质或信息一旦越过其临界边界——即事件视界,就无法返回。这个边界犹如宇宙中的一个“无返之门”。首先,黑洞的种类多样,大致可以分为恒星质量黑洞和超大质量黑洞两大类。

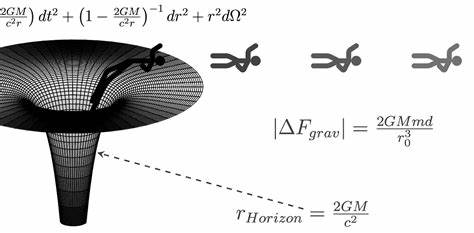

前者的质量大致与太阳相当,半径仅有几公里到数十公里;而后者则庞大得多,其质量可达数百万甚至数十亿个太阳质量,半径也达到数百万公里。进入不同类型的黑洞,人所面临的物理环境和生存机率也截然不同。恒星质量黑洞事件视界的半径较小,进入时引力差异极为剧烈。这种重力差异会产生极端的潮汐力,导致所谓的“意大利面拉伸效应”(spaghettification)。具体来说,假设一人脚先进入黑洞,其脚部将遭受远大于头部的引力,人体会被极度拉伸至不可辨认的形态,无法生存。与此相反,超大质量黑洞的事件视界更为广阔,潮汐力在该区域内相对较弱。

因此,一位冒险者有可能无痛苦地穿越事件视界,感受到的重力差异相对较小,从而暂时幸存。然而,即便如此,在事件视界内部,一切物理规律尚未被完全理解,更没有办法逃脱黑洞的内部。目前理论预言的是,在通过事件视界后,探险者将不可避免地向黑洞中心的奇点坠落,在那里时空曲率达到无穷大,现有物理定律将失效。光是想象这一过程,就足以让人感到敬畏和恐惧。除了引力带来的直接威胁,黑洞周围的环境也极其恶劣。多数黑洞周围存在明亮且炽热的吸积盘,这些由落入黑洞的高能气体和尘埃组成的盘旋结构产生强烈的辐射和湍流,足以摧毁任何接近者的航天器和生命。

要进入黑洞安全地进行科学观测,需要选择一个完全孤立且不活跃的超大质量黑洞,这在现实宇宙中极为罕见。即使在理论上设想这样一场探险,一旦进入事件视界,所有获得的观测数据都将永远被困于黑洞内部,无法传递回宇宙的外部世界。换而言之,任何亲历黑洞内部的科研人员都无法与外界分享他们的发现,科学研究便陷入一种悖论境地。当前科学研究主要依赖于对黑洞外部现象的观测,如引力波检测、X射线辐射、射电波及其他光谱波段的信号。通过这些间接证据,科学家们对黑洞的性质量、旋转状态及周围环境已有了较为清晰的认识。爱因斯坦的广义相对论为我们揭示了黑洞的理论框架,但其在事件视界内部的具体表现仍需量子引力理论的进一步突破。

总的来说,人类若想亲自进入并研究黑洞,目前来看既不现实又充满危险。虽然超大质量黑洞提供了较好的生存条件,但其内部状态无法对外通讯,让研究受限于“观察器”永远沉没于无界的黑暗。同时,黑洞附近的环境极具破坏性,普通设备难以承受。因此,未来的黑洞研究更可能依赖于远程探测和理论模拟。天文学家和物理学家正通过不断创新的观测技术,如事件视界望远镜的成像、引力波探测器的升级等,为我们揭示黑洞的神秘面纱。尽管人类直接进入黑洞尚需时日,甚至可能永远无法实现,但随着科技进步与理论发展,我们将持续深入了解这一宇宙的奇迹。

黑洞不仅是极端引力的象征,更是宇宙进化的关键角色,揭开它们的秘密或许是解答宇宙起源与命运的关键。对于好奇的探索者而言,黑洞无疑是宇宙中最具吸引力的探险目标,即使只能远观,也足以引发无尽的想象与科学追求。未来科学的发展将继续推动我们接近黑洞的边界,或许某一天,我们能用更先进的技术揭示那些深藏于黑暗中的秘密。