2013年,React推出了JSX,这种将HTML-like语法融入JavaScript的创新方式,彻底改变了前端开发的格局。JSX的诞生为开发者带来了前所未有的便捷,使得构建组件变得直观且亲切。众多开发者借助React构建起丰富复杂的用户界面,堪称技术史上的一场革命。然而,经过近十年的沉淀与实践,有一种声音开始流传——我们可能正经历着一场深刻的生产力危机,而它的根源竟然源于当初被视为救星的JSX模板。 JSX的核心优势在于其模板化的表达形式,将界面结构明显地展现在代码中,减少了跨语言的切换和模糊性。开发人员能够边写UI边写逻辑,打破了传统MVC框架中文本模板与脚本分离带来的障碍。

可是,随着项目复杂度上升,数以千计的组件和多层嵌套的条件渲染,使得代码的可理解性和维护性变得困难。开发者每天都在“破解”自己的代码,面对一层又一层的嵌套、条件判断和组件跳转,花费大量时间在理解组件结构和业务流上。 这种现象被业内称为“组件考古”,开发者打开代码库,发现一个条件分支指向一个组件,再进入组件内部寻找下一个条件分支,如此反复。这样的浏览不仅消耗时间,还极大消耗认知资源。若每天花30分钟在理解代码结构上,按全球千万级React开发者计算,一年累计将形成上百亿的工时损失,换算成资金成本则是天文数字。这个隐形的代价,几乎没有公司意识到,却深刻影响产品的交付周期和创新速度。

事实上,React组件的本质远不只是模板。它们往往代表应用中的状态机和决策树,蕴含各种状态切换和权限判断。一个简单的App组件,内部通过一系列if语句判断加载状态、错误状态、用户身份,再准确地分发到不同页面或组件。问题是,JSX让这种复杂的分支逻辑散落在无数文件中,彼此隐蔽,极难形成完整的视图。这种架构混淆了“视图即状态”的设计理念,让开发者不得不在碎片化的代码中梳理全貌,导致效率瓶颈。 对比之下,近年来兴起的“对象优先”架构思想提供了一个新的突破口。

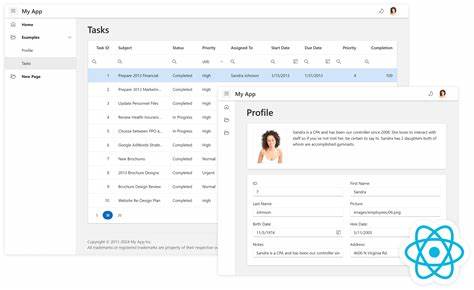

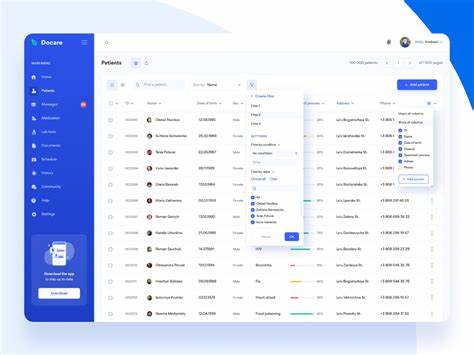

其核心在于用数据结构而非模板来表达应用流程,将权限校验、路由判定、异步状态等所有控制流完全以声明式对象形式呈现,这种结构既明晰又易于理解。比如,通过一份清晰的权限和路由描述对象,开发者无需跳转多页代码,就能一览无余地掌握所有分支和状态,这显著提升了代码的可读性和维护效率。 更进一步,借助组件注入模式,控制流逻辑被抽离出模板层,集中管理。传统写法中大量嵌套组件包裹着复杂条件判断,开发者阅读时难免混乱。新的设计模式中,每条路径及其对应组件一目了然,极大降低了认知负担,也方便定位及修改BUG。例如身份验证、权限判断、加载状态和错误边界均被显式定义,使得调试变得直观简单。

这种设计理念不仅仅是语法层面的改进,更是认知架构的革命。代码结构贴合应用的业务决策树,减少了开发者在不同抽象层之间来回切换的负担。对于团队协作,尤其是新成员的加入,也大大缩短了上手周期,加速了产品迭代速度。现代前端生态对性能的各种优化层出不穷,如虚拟DOM、Fiber架构和并发模式,但如果开发者理解代码本身需要耗费巨量时间,那么再出色的运行时优化也难以掩盖效率不足的本质。 由此看来,前端开发的瓶颈逐渐从渲染性能转向开发体验与代码可维护性的提升。未来的优化方向,应朝向可理解性和架构清晰度下功夫。

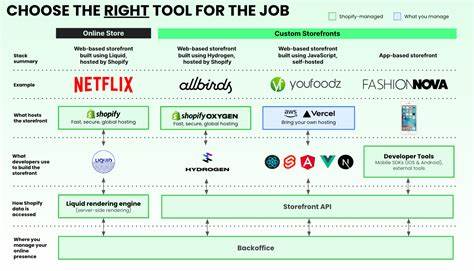

也就是说,我们不仅仅追求模板运行时的高效,更应关注代码结构的直观呈现,打造真正可被人“读”的代码。这样的转变或许意味着摆脱传统模板思维,拥抱以声明式状态机和对象化流为核心的架构范式。 值得强调的是,本文并非呼吁抛弃React与JSX,它们依旧是现代前端开发的重要基石,但现有的使用模式值得反思和升级。或许,前端发展的下一个阶段不在于优化渲染引擎,而在于提升开发者的理解速度,构建一套更贴近人类认知习惯的代码体系。这样的架构不仅减轻了开发压力,还能推动开发团队更专注于业务创新。 探讨或实践中的诸多新兴框架和工具开始关注这方面,如采用声明式规则引擎、状态管理库与路由权限配置的融合设计,都是朝着架构解耦和数据驱动理念迈进。

借助于这些方法,界面不再仅仅是模板拼接,而是业务流程在代码上的映射,开发者可以通过直观的数据流和决策树思考问题,显著提升生产力。 回顾过去十年,React通过JSX改变了前端开发的形态,但也催生了前所未有的复杂性和理解难题。面对日益复杂的应用需求,我们亟需突破传统模板束缚,拥抱架构透明、流程明晰的新范式。唯有如此,才能将开发者从“代码考古”中解放出来,实现更高效、更愉悦的开发体验。从长远看,这也将推动整个前端生态走向更加成熟和健康的未来。