在19世纪的伦敦,乔治·史密斯是一位普通的工人阶级印刷工,生活平凡且对未来并无奢望。然而,他独特的兴趣和执着揭示了古代文明未被世人所知的一面,彻底改变了我们对历史的认知。身为一名年仅14岁便开始学徒的年轻印刷工,史密斯在有限的教育背景下,展现出对古代历史的强烈好奇心,尤其是古代美索不达米亚地区的楔形文字文献。他的故事不仅是个人不懈努力的象征,更体现了偶然之中蕴藏的伟大发现力量。乔治·史密斯的传奇始于他在大英博物馆工作的经历。1870年代,他被安排整理和翻译大量来自美索不达米亚古城尼尼微的泥板碎片。

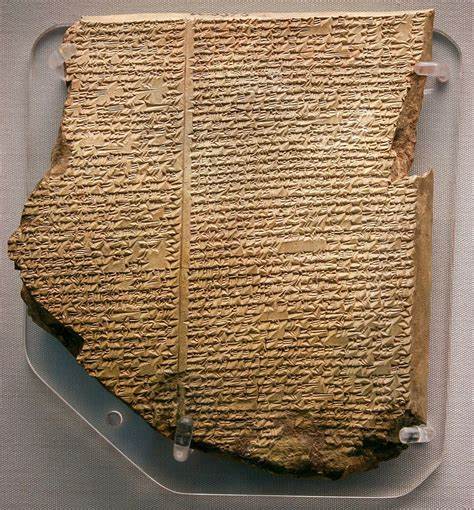

这些泥板是亚述帝国被灭后由考古学家出土的珍贵文物,刻满了当时使用的楔形文字。这套庞大的文献库中,隐藏着众多未解之谜,等待着有心人去破译。尽管他的正式学历有限,史密斯凭借坚韧的精神和对语言的敏锐感知,逐步掌握了诠释楔形文字的技巧。经过多年潜心研究后,1872年,他发现了一块引人注目的泥板——即后人熟知的“洪水泥板”。这块泥板生动地描绘了一个史前文明遭遇的大洪水故事,且内容与古巴比伦史诗《吉尔伽美什史诗》中关于洪水的记载惊人相似。史密斯首次将这段文字译出,激起了全球学术界的震动。

这不仅仅是一段远古神话的揭秘,更是证实了古代文明之间存在某种文化传承和交流的线索。泥板上的故事仿佛穿越千年,与圣经中的诺亚方舟传说形成了有趣的对照,提出了关于人类早期历史和文明起源的诸多新问题。乔治·史密斯因此被誉为“第一位阅读这段古文献的人”,这句话不仅仅反映了他独特的研究成果,更象征着开创性的学术突破。众多历史学家和考古学家开始重新审视古代近东地区的文明贡献,推动了该领域的深入研究。史密斯的经历也激励了无数学者和普通读者,证明了背景并不一定限制一个人的追求和成就。事实上,他的故事体现了对知识的渴望如何超越阶级界限,并通过勤奋与热情实现伟大的发现。

随着科技的发展和考古技术的进步,后人对泥板文献的研究更加系统与深入。乔治·史密斯的原始译文得到了修订和补充,丰富了古巴比伦文学和历史的整体结构,为现代古代近东学奠定了坚实基础。通过对泥板语言、文化背景及其神话传说的研究,学界继续挖掘远古文明的知识宝库,揭示人类文化发展的连贯性和复杂性。更重要的是,史密斯的发现提醒我们历史并非静止的记忆,而是活跃不断被解读和诠释的遗产。每一片文献、每一次破译都可能为现代社会带来启示,激发对人类过去的重新认识。如今,关于洪水泥板的故事已成为文化遗产的一部分,广泛影响了文学、宗教乃至通俗文化。

它不仅提醒我们古人面对自然灾害时的智慧和信仰,也促使现代人反思环境变化与文明存续之间的关系。乔治·史密斯的传奇发现告诉我们,历史隐藏在每一块古老泥板中,等待被勇敢的读者和研究者解读。正是这些探险者的精神,让我们能够窥见遥远过去的辉煌与沧桑,从而更深刻地理解人类文明的演进轨迹。无论是学术领域的专业人士,还是对古代历史充满热情的普通群众,都能从史密斯的故事中汲取力量,激发不断追求真相的勇气。历史的魅力正在于此—通过探索和发现,连接起古代与现代,塑造未来的人文视野。