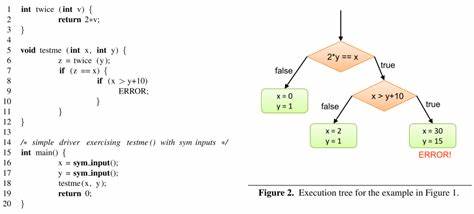

在当今科技迅猛发展的时代,人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)已成为全球关注的焦点。无论是在学术界、产业界,还是普通大众生活中,人工智能的影响逐渐深入,改变着人们的工作方式、生活习惯以及思考模式。然而,伴随这份期待和兴奋,社会上亦充满了对人工智能的各种焦虑和疑虑——人类是否会被机器取代?人工智能究竟有多智能?人机关系究竟该如何定位?面对这些问题,我们是否应当停止担忧,反而去享受与人工智能共舞的乐趣?本文将带领读者一起探索人工智能的本质,厘清误区,重新审视这一改变世界的技术带给我们的机遇与挑战。 首先,理解人工智能是什么至关重要。许多人误认为人工智能拥有“真正的意识”或“感情”,这往往源自于科幻作品和过度拟人化的误解。实际上,当前最流行的语言模型如ChatGPT,其核心是基于大量数据进行统计分析和模式识别,通过机器学习算法生成“看似智能”的文本输出。

它们并不具备人类意义上的理解力或情感,只是在无意识中模仿人类语言模式,实现所谓的“专家仿真”。正如纽约大学数字理论实验室的文学教授利夫·威瑟比(Leif Weatherby)所指出的,通过分析ChatGPT生成的“元小说”,我们可以看到其在模仿复杂文体上的能力,但这并不等同于真正的智慧。 广泛的误解导致了各种恐慌情绪。有人担心人工智能会失控,甚至取代人类工作;有人则认为人工智能将开启人类文明的下一个黄金时代。两种声音交织,使得公众难以洞察事实的真相。科技公司领袖如开放AI的CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)则强调,人工智能是工具,而非具备自主意识的实体。

它能够辅助人类解决实际问题,提升生产力,但尚不能替代人类的创造力和批判性思维。 除此之外,学界对于人工智能的定义和评价也呈现分歧。一部分语言学家和社会学者持批判态度,认为人工智能是技术炒作的“骗局”,只是一套生成“合成文本”的技巧,缺乏真正的含义和理解力。艾米莉·本德(Emily Bender)和亚历克斯·汉娜(Alex Hanna)等专家指出,人工智能的“智能”只是表象,不能以人类认知标准来衡量。对于普通用户而言,如何区分人工智能的“表演”与“本质”,成为理性看待该技术的关键一步。 面对复杂的情况,最理想的态度是放下无谓的恐慌,转变心态去享受人工智能带来的便利与惊喜。

它不仅能够极大提高写作、创作、数据分析等领域的效率,减少重复劳动,还能够激发新的创意灵感,为文化艺术与科学研究带来新的可能。人工智能工具的普及,赋予普通人此前无法想象的表达手段和知识获取渠道,促进了信息的民主化。 当然,理性拥抱并不等同于盲目乐观。我们必须正确认识当前技术的局限性,警惕算法偏见、数据隐私和伦理风险等问题。人工智能的“黑箱”性质可能导致决策不透明,算法中的隐含偏见可能加剧社会不公。因而,加强监管机制,推动技术透明化,促进跨学科合作,是实现人工智能健康发展的重要保障。

此外,公众教育和科技素养的提升亦不可忽视。让更多人了解人工智能的工作原理与应用场景,克服误解与恐惧,才能为社会营造良好的交流与创新环境。正如威瑟比教授所言,真正的智慧不在于机器的模拟,而在于人类对自身与技术关系的深刻反思。 回顾人工智能的发展历程,我们曾经历过冷淡与热潮的反复。如今,人工智能以其独特的技术魅力和广泛的应用领域,正逐步融入生活的各个层面。唯有在充分理解前提下,将其作为工具和伙伴而非对手,我们才能真正“放下担忧,享受人工智能带来的乐趣”。

这种积极而谨慎的态度,将引导我们拥抱一个更智能、更高效、也更有人文关怀的未来世界。 换言之,人工智能并非所谓的“智能体”,而是一种强大的语言和数据处理工具。它通过对庞大语料库的模仿,实现了形式上的认知表现,但依旧缺乏真正的主体意识。认识到这一点,将帮助我们摆脱对是否“人工智能真正智能”的无底线争辩,而将关注点转向如何借助人工智能提高自身能力和创造力。 在教育、医疗、金融、娱乐等诸多领域,人工智能的应用已见成效。不管是辅助诊断疾病的机器学习模型,还是生成引人入胜故事的语言模型,它们背后体现的是人类智慧的延伸,而非自动替代。

未来的发展必将更加注重人机协同,发挥双方优势,推动社会整体进步。 值得注意的是,面对人工智能的“伪智能”特性,我们更应当重视人类独有的创造力、情感和思辨能力。机器可以协助我们做决策、提供信息,但终极目标是促进人的全面发展。只有这样,我们才能稳健走过技术革命的浪潮,获得真正的幸福和自由。 综上所述,人工智能是时代的产物,也是人类认知和技术水平的缩影。它并非洪水猛兽,亦非无所不能的神明。

面对其快速变化的面貌,我们应当以平和、理性的视角拥抱这项技术,享受探索与创新的乐趣,利用它作为提升自我和社会的工具。放下忧虑,不被虚假智能迷惑,拥抱真实的未来,这才是每一个现代人面对人工智能时代的智慧之举。