在现代地球观测领域,卫星承担着极其重要的角色,帮助科学家们监测环境变化、气候状况及自然灾害的发展动态。然而,传统的光学观测卫星往往面临云层遮挡的问题,导致大量无用图像数据的产生,极大影响了观测的效果和数据利用率。为了突破这一瓶颈,美国国家航空航天局(NASA)喷气推进实验室(JPL)正在测试一项基于人工智能(AI)的创新技术——动态目标识别(Dynamic Targeting),旨在赋予卫星自主决策能力,让地球观测卫星变得更聪明,能够快速判定影像质量并智能选择观测目标,从而提升科学数据的有效性和使用率。 动态目标识别技术能够让卫星自主识别云层及其他障碍物,通过搭载的AI处理器,卫星在进入观测区域之前能够迅速分析前方路径上的影像信息,判断是否适合采集清晰的地面数据。如果探测到云层遮挡,卫星便能自主决定绕过该区域,避免浪费宝贵的存储空间和传输带宽。此次技术测试搭载在名为CogniSAT-6的立方星(CubeSat)上,这颗由Open Cosmos设计并运营的小型卫星装备了可见光和近红外光传感器,能够对前方500公里范围内的地面景象进行实时扫描和分析。

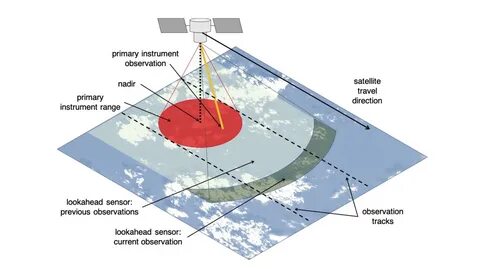

NASA的研发团队利用先进的图像识别算法,训练该系统识别云层和地表特征,确保卫星能够在高速飞行状态下——近地轨道时速可达1.7万英里(约2.7万公里)每小时——迅速做出反应。这一过程从图像采集到最后确定观测点位仅用时不到90秒,且完全无需地面人工干预,彰显了人工智能在太空领域自主操作的巨大潜力。 未来,动态目标识别技术不仅限于避开云层,JPL计划扩展其功能,赋能卫星自动搜索和追踪短暂出现的极端天气事件和自然灾害。针对野火、火山喷发、罕见风暴等现象,卫星将利用专题算法快速锁定目标,实现焦点观察和数据跟踪,这对监测气候变化及生态环境保护意义重大。此类应用将大幅提高地球科学数据的前瞻性和响应速度,让灾害预警体系更为及时有效。 在技术实现方面,COgniSAT-6卫星采用了商业化的AI处理器,这一芯片曾在国际空间站成功运行过类似AI算法。

卫星通过倾斜姿态调整,前置摄像头摄取轨道前方影像,随后人工智能迅速分析画面,识别清晰和云量多的区域,再调整回正态完成地面成像。这种灵活的机动操作大大提升了卫星的工作效率和数据质量,推动了地球观测的自主化进程。 除了单颗卫星的智能能力,NASA团队还在研究多颗卫星协同作业的方案,称为联邦自主测量(Federated Autonomous MEasurement)。该方案设想在轨道上多颗卫星实时共享分析结果,一颗卫星侦测到关注目标后,将数据迅速传给后续卫星进行进一步跟踪拍摄,多星群协作形成覆盖广泛、数据丰富的观测网络。这种创新的体系结构将进一步提升地球观测的灵活性和精确度,满足复杂多变的科研需求。 更广泛来看,动态目标识别技术和人工智能的结合代表了下一代智能太空技术的发展方向。

它不仅在地球观测领域有重大应用价值,在未来太阳系探测任务中同样具有潜力。例如,启发于欧洲航天局罗塞塔号(Rosetta)彗星探测器的自主成像技术,Dynamic Targeting为外太空自动识别和捕捉难以预料的瞬时现象提供了范例,此类技术将极大丰富对太空环境的理解和科学探索。 人工智能赋能的智能卫星正逐步打破传统观测的局限性,通过自主决策规避观测环境中的干扰因素,主动搜寻科学价值高的观测目标,推动卫星数据采集方式从被动转向主动,开创了一种全新的地球与太空遥感模式。随着相关技术的持续完善和多任务协同机制的建立,未来的卫星系统将能够全天候、高效、精准地监测地球环境,助力应对气候变化、自然灾害防范及资源管理等全球性挑战。 总而言之,NASA及其合作团队通过将人工智能注入地球观测卫星的核心系统,推动了空间领域的技术革新。动态目标识别技术的成功测试,预示着地球观测进入一个更加智能化、自动化的新时代。

这一突破不仅提升了科学数据的有效性,还为全球科研人员提供了更快速响应环境突变的能力,彰显了人类对探索和保护地球家园的不断追求。未来可以预见,人工智能将在航天科技中扮演越来越关键的角色,助力人类深化对地球和宇宙的认识,开辟前所未有的科学发现之路。