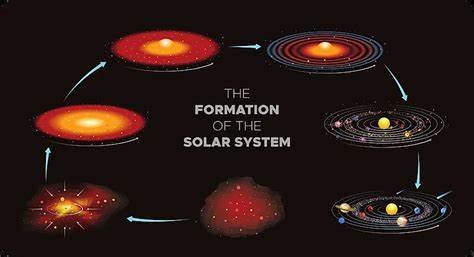

行星的诞生一直是天文学和物理学领域最为复杂且深奥的谜题之一。长期以来,科学家们努力探索星际气体和尘埃如何在宇宙的浩瀚舞台上汇聚、演变,最终形成环绕恒星运行的行星。然而,这一进程的具体物理机制却鲜有实验证据加以确认。近日,普林斯顿大学的科学团队通过创新的实验装置,发现了一个关键的物理机制:在电导液体如液态金属或等离子体环中产生的非轴对称摆动,即磁旋不稳定性(MRI),可以引发物质向中心天体的迁移,促使行星的形成。此项研究不仅为行星形成的理论模型注入了坚实的实验基础,也为理解宇宙中星系和黑洞周围的吸积盘动态提供了新视角。磁旋不稳定性作为一种磁流体动力学不稳定现象,最初被认为仅在二维轴对称条件下发生。

普林斯顿实验室通过两个不同速率旋转的嵌套金属圆柱制造了类似恒星周围吸积盘的环境,利用含镓、铟、锡的液态合金“加利斯坦”模拟等离子体的流动。实验中施加的磁场使得金属流体表现出复杂的动力学行为,尤其在两个流速不同的流体交界处形成自由剪切层,促成了非轴对称摆动的形成。这种摆动不像传统等离子体不稳定那样沿周向均匀分布,而是呈现扭曲和不对称的磁场线结构,导致内部颗粒向中心逐渐运动。通过计算机程序SFEMaNS和Dedalus对实验数据进行数值模拟,研究团队证实了这一非轴对称磁旋不稳定性在自由剪切层中壮大,并形成类似湍流的复杂结构。类似于飞机穿过云层时产生的涡旋,这种湍流因磁场的介入而呈现更为复杂的物理特征,对吸积盘中的物质输运起到了关键作用。内圈流体因速度减缓而倾向向中心迁移,外圈的快速粒子则可能因获得过高速度而被抛入宇宙空间。

这种速度差异驱动的动力学过程解释了如何通过磁旋不稳定性将物质从吸积盘外部逐渐聚集至中央恒星周围,最终形成行星胚胎。此前的研究多半停留在理论预言层面,2022年普林斯顿团队首次利用MRI实验确认了轴对称磁旋不稳定性的存在。此次研究则进一步揭示了非轴对称形式的MRI在更复杂流动条件下更加普遍和易于产生,拓展了行星形成机制的理解维度。研究负责人尹汪强调,这种新机制在宇宙中可能比以往预期更加普遍,或许负责了更多太阳系乃至其他恒星系统中行星的诞生。科学家的这项突破不仅丰富了天体物理领域的理论基础,也为未来的天文观测和宇宙演化研究提供了重要线索。尤其是在黑洞和恒星周围广泛存在的吸积盘中,了解磁旋不稳定性如何促进物质汇聚,能够帮助破解星系演化、恒星形成乃至宇宙结构形成的多重谜题。

此外,实验所采用的磁旋不稳定性试验装置,为模拟宇宙极端条件下的磁流体动力学现象开辟了新的实验平台。通过反复调节旋转速度和磁场强度,科学家们能够系统研究不稳定性的演变规律及其对物质输运的具体影响。这种实验与数值模拟相结合的研究方法,标志着天文物理实验从单纯观测向实验室重现宇宙环境迈出了重要一步。结合计算机模拟,研究者能够对吸积盘中的磁场结构、湍流机制及其引起的物质聚集现象进行更加精细的分析,对验证和完善行星形成模型提供了强有力的支持。此次研究也引发了对其他宇宙现象的联想,例如太阳表面的磁场活动、地球磁层中的等离子体动力学等,皆体现出磁旋不稳定性和自由剪切层湍流的共通物理特征。这些发现促进了跨学科交流,推动磁流体力学的基础研究与天体物理应用的深度融合。

在未来,进一步探讨不同参数下MRI的表现和作用范围,将有助于揭示更多宇宙中的未解之谜。普林斯顿团队合作的科学家还包括具有丰富磁流体动力学和天体物理研究经验的数位专家,结合实验、理论与计算,牢牢把握了等离子体不稳定性在行星形成过程中的核心地位。这项研究不仅提升了我们对星际环境中物质行为的理解,同时也促进了能源科学中等离子体物理技术的发展,为核聚变及相关领域提供了实验基础。作为开创性的工作,研究成果发表在顶尖学术期刊《物理评论快报》上,并通过arXiv预印本向全球科学界公开。持续跟踪这一领域的新进展,将为解锁宇宙起源故事开启更多篇章。总的来看,磁旋不稳定性为行星形成提供了一种新颖且经过实验证实的动力学机制,揭示了等离子体环绕恒星或黑洞时的复杂运动规律,这不仅丰富了对宇宙结构演化的认知,也展现了现代实验物理在天体科学中的强大实力。

未来随着技术的进步,相关研究将进一步揭示宇宙中更多瑰丽而神秘的现象,将母星系的尘埃和气体如何变成璀璨星球的故事娓娓道来。