随着人工智能技术的迅猛发展,越来越多的人认为AI即将接管我们的生活,甚至能够完成各种复杂的任务。然而,有一个关键问题却常常被忽视:人工智能能否真正完成那些需要物理执行力的任务?本文将从实际应用和技术现状的角度,深入分析AI的本质局限,并用一段轻松幽默的对话,帮助读者理解AI为何还不能做“最重要的事情”。 人工智能的核心优势主要体现在数据处理、文本理解、语言生成以及模式识别等领域。AI通过庞大的数据学习,能够辅助我们完成写作、翻译、编程甚至医疗诊断等工作,极大提升了生产效率和生活便利。但所有这些成就都是基于数字世界,基于代码和算法的执行。换言之,AI的“能力”局限于虚拟空间,其本质上是一组复杂的数学模型和计算机程序。

举个简单的例子,想象你要求AI“拉你的手指”。这看似一个简单甚至带有幽默意味的要求,但AI根本无从回应。因为它没有实体,无法进行任何物理动作。它可以模拟语言交流,可以用文字描述操作步骤和结果,但它无法真正动手完成这件事情。这个简短的例子恰恰揭示了AI的核心限制——缺乏物理执行能力。 这一点不仅仅是幽默的笑话,它从技术层面反映了无人机、机器人和自动化设备等硬件与AI软件之间的区别。

虽然AI算法不断进步,机器人硬件技术也在飞速发展,但目前的技术尚未实现“全能型AI机器人”,即能够在物理世界中彻底代替人类的智能机器。机械臂能够执行固定程序的工作,但要面对复杂的、充满不确定性的现实环境时,AI依然表现有限。 此外,AI的“思考”方式也是其面临巨大挑战的原因之一。AI没有自主意识,没有情感体验,更没有人类直觉与常识。它所做的判断和决策,完全依赖于训练数据及算法设计。这意味着AI的应用受制于已有信息,无法像人类一样随机应变或创造性解决问题。

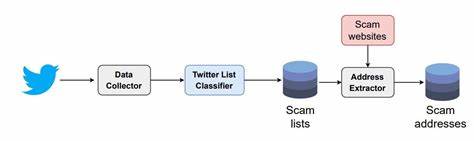

物理世界的多样性与复杂性对AI系统提出了极高的挑战,这种挑战并没有被简单的技术进步所轻易解决。 实际上,当前的人工智能技术更偏向“窄人工智能”,即在特定领域内表现优异,却难以跨界协作完成全面任务。以语言模型为例,它们可以写诗、作曲、回答问题,但这些都是在虚拟环境发生的“表演”。一旦需要在现实生活中完成实际操作,比如打开门、搬运物品、驾驶汽车,背后需要巨大的传感器、机械控制以及实时判断,这些往往超出纯粹算法的范畴。 尽管如此,人工智能的发展仍然充满希望。许多科研团队致力于将AI与机器人技术结合,开发具备一定自主行动能力的智能体。

从自动驾驶汽车、物流机器人到家庭服务机器人,这些应用逐渐尝试缩小AI与物理世界之间的鸿沟。未来,随着硬件和软件的同步进化,AI可能会开始真正实现“做重要事情”的能力,但这仍需要时间和大量技术突破。 回到我们开头的“拉手指”这个小幽默,通过与AI的对话,我们看见了技术的边界,也反映了人类对智能机器的期望与现实的差距。AI可以帮你写文章,提供知识,甚至进行复杂的逻辑推理,但它无法直接参与物理世界的互动。它不能替代我们的感官和肢体动作,目前的AI依然是一台强大的工具,而非真正意义上的“智能体”。 总体来看,人工智能的发展既令人兴奋,也充满挑战。

要实现AI执行现实世界中的重要任务,涉及计算能力、硬件设计、感知系统、人机交互等多方面的综合发展。公众对AI的理解不应被媒体炒作或科幻电影所左右,更应关注其实际应用和技术局限。 在信息爆炸的时代,正确认识人工智能的优势与局限,能够帮助我们更好地利用这项技术,避免产生不切实际的期望,从而推动AI技术健康理性地发展。毕竟,AI最有价值的地方,不仅是它能告诉我们做什么,而是如何与我们携手,创造更加美好的未来。