近年来,随着量子计算和自旋电子学领域的迅猛发展,寻找性能优异且稳定的材料成为科研人员关注的焦点。作为一种独特的重金属元素,铋因其特殊的电子结构和物理性质,一直被认为具有潜在的应用价值。近日,来自神户大学的量子固态物理学家Fuseya Yuki及其团队通过深入研究铋的表面现象,揭示了铋材料的真实性质以及其在新兴技术中的广阔应用前景。铋的表面结构变化不仅打破了长期以来对材料拓扑性质的传统认识,还为量子计算和自旋电子学材料的设计提供了全新的理论指导。铋的物理特性之谜长期以来困扰着科学界。传统观点认为,拓扑材料具有内部绝缘而表面导电的独特性质,这种表面导电性能极其稳定,不受杂质和缺陷影响,极具吸引力。

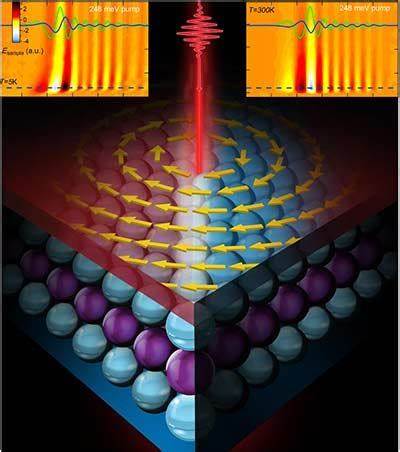

拓扑材料正是依托这一特性,在量子计算和自旋电子学领域拥有巨大的潜力。然而,关于铋是否属于拓扑材料的争论已持续近二十年。理论计算多认为铋本身不具备拓扑特性,而部分实验观测却显示其表面表现出类似拓扑材料的导电特性。针对这一科学难题,Fuseya Yuki深入探索铋的晶体结构与电子行为,首次发现铋晶体表面会发生自发的结构松弛。这种表面松弛使得铋的外层结构与内部体相产生明显差异,进而影响其电子状态和导电性质。通过构建精细的计算模型,团队成功模拟了这种结构变化对铋材料整体电子特性的影响。

结果显示,铋表面松弛导致其表面状态表现出拓扑导电行为,而其本体仍为非拓扑绝缘态。换言之,由于表面结构的变化,铋表面呈现出“拓扑”假象,掩盖了材料内部的真实性质。这个现象被团队称为“拓扑阻断”,它打破了自二十世纪90年代以来广泛接受的“体边对应原则”。该原则认为,材料的表面性质应完整反映其内部拓扑态,是判断拓扑材料的核心依据。而铋的研究显示,这一原则并非绝对,表面松弛等微观结构调整会使表面表现与本体脱节,需重新审视拓扑材料的定义和检测方法。这一发现不仅推动了对铋本身的认识,更在材料科学领域引发深远影响。

首先,研究揭示了表面效应对材料电子性质的关键作用,提醒科学家在研究拓扑材料时需全面考虑表面和体相的相互作用。其次,“拓扑阻断”可能是其他材料中存在的普遍现象,提示未来研究应扩大视野,重新评估许多被归类的拓扑材料的真实性能。此外,铋因其独特的表面导电性质,再结合易于调控的晶体结构调整,有望在自旋电子学中发挥重要作用。自旋电子学依赖于操控电子自旋实现信息存储和传输,铋的表面状态稳定且具备强自旋极化特性,为设计低能耗、高效率的自旋器件提供了理想平台。另外,量子计算领域对材料的严格性能要求极高,尤其是对量子态的保护和控制。铋表面表现出的稳定拓扑态可能成为构建拓扑量子比特的基础,有助于提升量子计算机的错误抵抗能力和运算稳定性。

合成高质量铋薄膜和纳米结构的技术进步,也为实际应用铋在量子器件和自旋电子材料中奠定了坚实基础。与此同时,这项研究为开发新型功能材料提供了设计指导。通过调控材料的表面结构实现预期的量子态特性,成为材料设计的前沿趋势。铋的研究成果激励了科学界探索更多元素和合金体系,发掘潜藏的“拓扑阻断”效应,推动次世代电子和量子技术的材料革新。总的来看,神户大学团队对铋材料的深入解析极大地丰富了我们对拓扑材料科学的理解,彰显了表面物理学在现代材料开发中的重要地位。这一突破不仅解开了长期的科学谜团,也为量子计算和自旋电子学的技术进步提供了坚实的理论基础和实践方向。

铋,这个在经典物理中被视为普通的元素,如今正以其神秘而复杂的量子行为,成为推动未来科技前沿的新明星。未来,随着更多相关实验的验证和技术的成熟,期待铋及其衍生材料在先进电子器件、量子计算平台与自旋电子设备中发挥举足轻重的作用,引领新时代的信息技术革命。