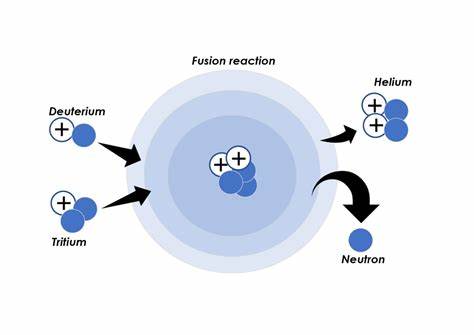

核聚变:何以难以实现的清洁能源梦 在我们抬头仰望星空,尤其是月亮和太阳时,很少有人会想起这些耀眼的天体背后,隐藏着的能量源泉。太阳作为一种巨大的核聚变反应器,每秒钟都在进行着无法想象的能量释放。核聚变的过程是这样的:两个轻的原子核结合成一个更重的原子核,并伴随释放出大量的能量。科学家们相信,如果我们能够在地球上复制这种过程,将能为人类提供几乎无穷无尽、清洁、安全、且价格合理的能源。 然而,尽管科学界对此作了大量研究,核聚变依然是一个难以实现的梦想。这是因为核聚变需要的条件极为苛刻。

首先,核聚变要求非常高的温度。在太阳的内部,温度超过了一千万摄氏度,这种高温足以使得原子核克服它们之间的电排斥力,进而结合在一起。然而,在地球上,我们需要达到超过一亿摄氏度的温度。这一高温使得原子核能够靠近,才能发生聚变反应。为了实现这一点,实验室中的聚变反应堆需要使用各种高端技术来加热氢的同位素(例如重氢和氚)到那么高的温度。 其次,除了极高的温度,核聚变还需要巨大的压力和有效的约束。

太阳的巨大引力能够自然地为核聚变提供所需的压力和约束,而在地球上,我们则需要设计复杂的机器来实现这一点。一个成功的聚变反应堆不仅需要将原子核加热到极高的温度,还需在一定时间内保持这种高温和高压状态,以产生可观的能量输出。 当前全球的聚变研究正集中在使用重氢(氘)和氚的混合物作为反应材料。根据理论,仅需几克这样的燃料就能产生相当于一个人十年所需的能量。然而,保持这种微妙的平衡,并不是一件简单的事情。科学家们需要不断地测试新材料,设计新技术,以实现聚变能量的可控释放。

随着研究的深入,我们越来越接近实现核聚变的目标,但实际实现仍然面临着许多挑战。尽管许多实验已经成功达成聚变反应,然而还没有能够展示出“净能量增益”的实验,也就是说,产生的能量还没有超过用于加热和约束等方面所需的能量。 1960年代,国际原子能机构(IAEA)开启了核聚变研究的国际合作,成为该领域的推动者。从1958年首届国际原子能会议起,全球各地的科学家们意识到,面对这一复杂和成本高昂的挑战,单靠一国之力远远不够。经过数十年的合作与努力,2010年代国际热核聚变实验反应堆(ITER)在法国奠基,成为全球最大的聚变实验设施,旨在探索核聚变作为可持续能源的科学和技术可行性。 聚变能的前景是光明的,理论上,核聚变燃料是丰富且容易获取的:重氢可以从海水中提取,氚则可以从富含锂的矿石中生产。

与传统的核裂变反应相比,核聚变不会产生高活性、长寿命的核废料,且几乎不可能发生熔毁事故。 最重要的是,核聚变在能源生产过程中不会向大气排放二氧化碳等温室气体。因此,它不仅可能成为未来可再生能源的一部分,甚至在对抗气候变化的斗争中,将发挥至关重要的作用。 然而,核聚变的科学探索并非孤立进行。全球有超过50个国家正在进行相关研究,持续的国际合作是成功的关键。科学家们正是通过共享数据和技术,才能加快这一进程。

虽然实现核聚变尚需时日,但随着各国间的合作加深,核聚变的梦想终将实现。 在未来的几十年中,随着技术的不断进步,例如更高效的等离子体控制技术和新型材料的应用,核聚变有望成为一种可行的能源解决方案。全球范围内的科研机构相继举办相关会议,以促进各国在聚变研究上的讨论与合作。 正因如此,虽然核聚变面临各种挑战,其长远前景却依然充满希望。正如历史上无数次科学革命所证明的,面对困境,只要我们坚持不懈,创新求变,未来的某一天,核聚变能源将会被成功开发出来,从而为整个人类社会提供持续而清洁的新能源。我们所追寻的清洁和可再生的明天,或许就藏在这微小而强大的聚变反应中。

。