在科学研究的不断进展中,结果的呈现往往成为衡量研究价值的重要标准。科研人员通常更倾向于发表具有显著正向结果的研究,而那些无效结果或未能显著支持假设的数据,则常常被忽视甚至埋没。然而,近年来,越来越多的科学家开始认识到无效结果的宝贵作用,认为这些数据同样对科学社区的发展与知识积累至关重要。尽管如此,现实情况是,无效结果的发表依然面临重重障碍,成为科研人员一大困扰和挑战。无效结果,通常指的是经过严谨实验和统计分析后未能证实假设、未显示预期效应的研究数据。它并非研究的失败,而是研究过程中的必然组成部分,反映了科学过程的真实性和全面性。

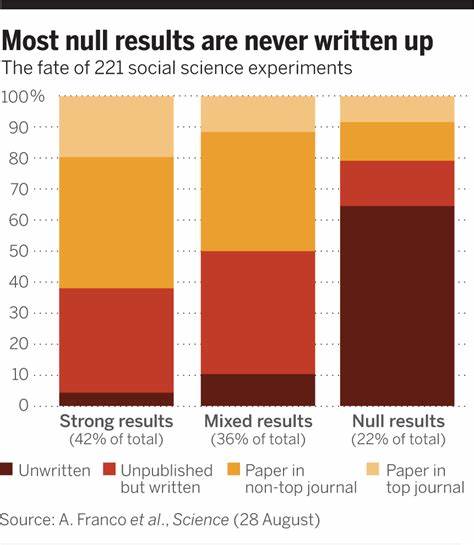

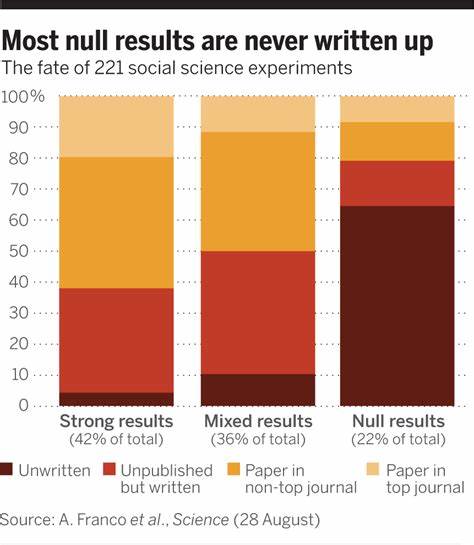

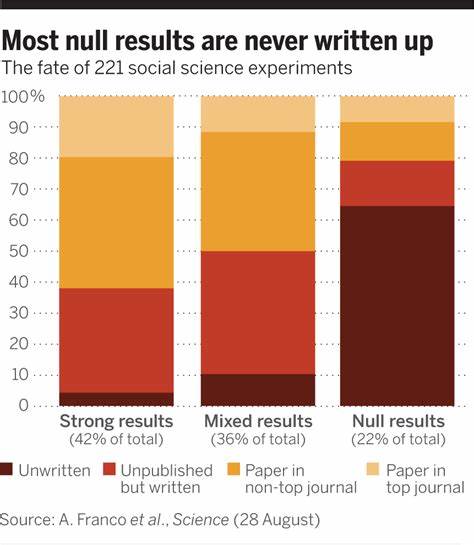

正是这些结果帮助科研人员排除错误假说,避免重复无效尝试,节约研究资源,同时促进理论的修正与创新。换言之,无效结果是推动科学进步不可忽视的力量。研究人员普遍认可分享无效结果对整体科研生态的益处。根据最新的调查显示,绝大多数科研人员赞成公开奖励无效结果,认为这能提高研究透明度,减少资源浪费,缓解发表偏见(publication bias)。但令人遗憾的是,却很少能在主流学术期刊见到无效结果的发布。此现象根源复杂,涉及科研文化、学术评价体系、期刊政策以及科研资源分配等多个层面。

首先,科研人员最大的顾虑来自于声誉风险。当前科研环境重视“创新”和“突破”,期望科研产出能带来积极且显著的成果。发表无效结果往往被误解为“失败”或“能力不足”,可能影响研究人员的职业发展、晋升和资金申请,从而成为抑制发表无效结果的关键壁垒。此外,缺乏专门支持无效结果发表的平台也是一大障碍。多数高影响力期刊偏重报道正向、显著性研究,因而对于无效结果接纳度较低。缺乏专门期刊或栏目,导致无效结果难以被系统收录和传播,使科研人员难以形成反馈和激励机制。

同时,当前的科研评价体系较为单一,以论文数量、影响因子和引用次数为主要指标,忽略了研究过程和结果的多样性。研究生产力的评估方式亟需改革,引入对无效结果发表的认可和奖励,鼓励科研人员诚实、全面地报告研究数据。面对上述困境,全球学术界和科研机构开始呼吁构建更加开放和包容的科研文化。推动无效结果发表的倡议不断涌现,例如建立开放获取的无效结果专刊、鼓励预注册研究设计、强化数据共享和开放科学实践等。这些举措有助于打破发表偏见,优化资源利用,促进科学方法论的完善。科技出版社和期刊也逐渐意识到责任和机遇,部分期刊开设无效结果专栏,制定科学、公正的审稿标准,降低发表门槛,使无效结果更易于被接受。

与此同时,科研评审机构和资助方应调整考核指标,追求研究质量和透明度,从根本上缓解科研人员发表无效结果的顾虑。除此之外,加强科研人员的培训和意识提升也尤为重要。通过学术会议、研讨会和在线课程,普及无效结果的科学意义和发表技巧,帮助科研人员树立正确的科研价值观,建立健康的科研心态。科研团队内部应营造支持和尊重多样化结果的氛围,推动跨学科合作,实现研究数据的综合利用和价值最大化。无效结果的有效传播,将不仅惠及科研人员,也对整个社会产生积极影响。公众能更全面理解科学探索的复杂性和不确定性,增强科学素养和信任度。

同时,政策制定者能够依据更完整的科研数据,做出科学合理的决策,提高公共资源的配置效率。此外,无效结果的积累能够在某些领域揭示隐藏的真相,防范重复试验带来的伦理和经济成本,推动科学方法的创新和迭代。综上所述,尽管无效结果具有重要的科学价值,但其发表面临严重的结构性挑战。科研人员亟需克服心理和制度上的障碍,学术界需改革评价体系与出版政策,共同营造一个支持多元科研成果共享的生态环境。只有如此,科学探索才能更加透明、负责任,并持续驱动人类知识的边界不断拓展。未来,随着开放科学浪潮的推动以及科研文化的不断进化,无效结果的发表将变得更加普遍和受重视。

科研共同体将能从更多完整和真实的研究数据中汲取智慧,为科学进步和社会发展提供强大动力。