在当今这个信息爆炸的时代,我们正处于前所未有的内容浩瀚之中。每一刻,社交媒体、新闻平台、视频应用及无数数字渠道不断涌现海量信息,试图争夺我们的注意力。传统意义上的智慧,比如背诵大量知识、快速阅读、广泛积累信息的能力逐渐失去光彩,而在这个时代,品味成为新的智慧标杆。 品味不应被误解为仅仅关乎高端时尚、设计美学或者简单的趋势跟随,它是一种更深层次的能力,是对复杂信息做出敏锐判断、筛选和抉择的体现。真正的品味体现的是清晰度和连贯性,是在海量的噪声中捕捉有价值信号的能力。它关乎如何有效辨识出对自己有意义和重要的知识与内容,从而避免被海量无用信息淹没。

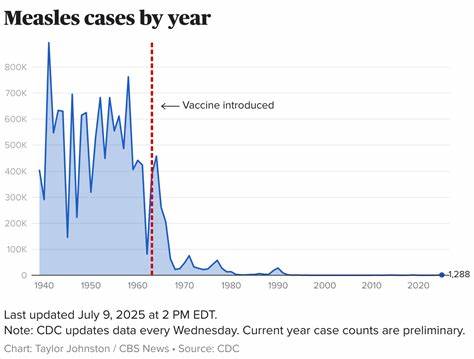

随着人工智能技术的飞速发展,机器能够迅速生成、筛选比人类更多更多的数据和内容,解决“是否能生成”的问题早已不再困难。当今的难题已转向“是否值得生成”。这意味着创作者和消费者都必须重塑他们对内容的评判标准,强调内容的针对性、价值和深度。这种转变让品味成为信息时代的生存技能——只有具备优秀品味的人,才能在复杂纷乱的信息海洋中作出明智选择,从而吸引并保持他人的注意。 互联网极大地降低了获取知识的门槛,维基百科、在线课程及开放资源使得任何人都可以轻易积累庞大的信息量。知识的积累不再是衡量智慧的唯一标准,甚至不再是核心标准。

现代社会更看重的是对知识的解析力和处理能力,人们更期待能够看出信息背后的价值和潜在联系,懂得识别什么是真正重要的。 换言之,智能已经从“量”转向“质”。个人智慧的体现不再是“拥有多少”,而是“如何运用”。因此,过滤信息的能力、判断信息价值的能力、挑选优质内容的能力正成为衡量智慧的新尺度。这正是“品味”发挥作用的地方。 品味不仅仅反映在审美当中。

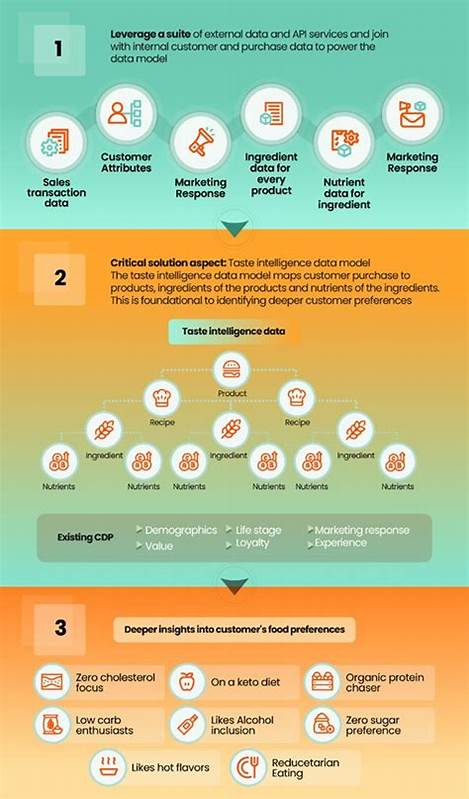

它涵盖了生活的方方面面,比如我们选择阅读什么文章、关注什么话题、参与哪些讨论以及采取何种行动。品味告诉别人我们内心的价值判断和认知水平,也塑造着我们的社会关系和职业发展。它帮助我们建立明确的自我认同,避免陷入盲目跟风和浅薄模仿。 在商业领域,品味更是无形的智慧资本。创新者、创业者和领导者如果缺乏品味,则很难从庞杂的信息中抓住市场机会,也无法将资源聚焦于真正有潜力的项目上。相反,具备敏锐品味的个体和团队往往能够精准判断客户需求,洞察行业趋势,从而做出战略性决策,推动企业更快成长。

在教育领域,培养学生的辨别力和批判性思维已经被广泛认可为比单纯知识传授更重要。品味的培养能够增强他们对海量信息的决策能力,减少认知过载,培养真正适用的智慧。 我们不得不承认,面对种类繁多的内容,随之而来的选择焦虑和信息疲劳成为普遍现象。各种推荐算法和信息流往往构建某种“信息泡沫”,令用户容易陷入重复与低质信息的陷阱。品味的锻炼帮助我们主动跳出这些泡沫,保持主动选择,提升信息消费的质量和深度。 如何提升品味成为许多人日益关注的话题。

首先,培养对信息的批判性思维是关键。面对新信息时,主动质疑其来源、意图和潜在偏见,避免盲目信任。其次,保持知识的多样性和广度,以避免思维定势和认知偏误,但同时需要有所取舍,不被大量信息淹没。再次,坚持对自身注意力的管理,避免被海量碎片化内容杂乱占据,学会专注于有价值、能增加认知深度的内容。 此外,懂得适度的“节制”在形成品味中尤为重要。有选择地拒绝众多“诱惑”,不盲目追求最新潮流,反而能够塑造更为独特和有深度的个人风格。

真正的品味是内在智慧的外化,它与自我认知、文化积淀及审美经验密切相关。 总结来看,品味是新时代智能的核心体现。在知识无需囤积、信息无处不在的时代,智慧不再是信息的存储量,而是信息的处理能力及辨识能力。品味让我们不被信息海啸淹没,不被表象迷惑,而是能够用更高的维度和更透彻的视角来解读世界,从容塑造价值。 未来,品味将越发成为个人和群体成功的关键因素,无论是在职场、生活抑或文化领域。相比单纯的知识积累和速成技能,培养清晰、有力且有辨别力的品味,更能确保在这信息泛滥的时代立于不败之地。

拥有良好品味,就如同拥有了现代智慧的钥匙,能够驾驭复杂环境,更明智地做出人生选择。 因此,将目光从“我知道多少”转向“我该如何选择”,正是我们面临新世纪挑战时应当接受的重要思维转变。拥抱品味,意味着拥抱未来智能的真正含义。