科学自诞生以来,始终伴随着不断的演进和自我修正。但尽管科学在推动人类认知和技术进步方面功不可没,科学本身的问题也长期存在。科研工作中的种种弊端,例如重复性危机、数据管理欠缺、过度追逐高影响力期刊、过度依赖片面统计指标等,都使得科学改革成为迫切需求。然而,面对纷繁复杂的科研生态环境和利益格局,我们很难就“科学改革”的具体内容达成共识。真正的改革究竟该从何处入手?又应如何进行,才能推动科学更好地发展?这是当前学界和政策层面亟需回应的问题。历史的经验告诉我们,科学从未完美。

早在18世纪末,历史学家弗里德里希·席勒就指出,许多学者由于职业激励驱使,更关注晋升和职位保障,而非严谨求索知识本身。如今,这一现象仍旧普遍存在,学术界的职业压力和短期导向依然影响着科研质量。这不仅仅是个人问题,更是制度和文化的结构性问题。伴随科技发展,科研环境发生了巨大变化,同行评议机制的确立、影响因子体系的形成,以及科研经费和媒体的介入,复杂的动态令科学活动更具挑战性。值得注意的是,“开放科学”运动近年来成为科学改革的重要方向之一。该运动提倡数据和研究成果的公开透明,强调预注册、共享数据和代码,以促进科研的可重复性和可靠性。

虽然开放科学提高了科研成果的可访问性,但其改善科研质量的实际效果仍受到质疑。没有坚实的基础支撑,简单的开放无法解决科学不严谨和不透明的根本问题。科研工作中最关键的仍是专业技能和科学素养。数据管理和统计分析的匮乏,导致大量科研结果虽然形式上可复现却往往错误百出。科研方法的随意拼凑、滥用统计检验以及对模型选择的误用,持续向科学的根基发起挑战。甚至顶级期刊也频繁刊登基于不合理分析的研究,相关争议往往被视为学术上的不同观点,而非科学品质的问题。

这种情况下,代码和数据的公开反而助长了错误研究的传播,使“坏科学”的自然选择现象加剧,误导性的科研成果得以迅猛扩散。改革科学文化毫无疑问极为艰难。研究人员和机构往往在短期内难以放弃对高影响力出版的追求,尤其是人才培养和职业发展严重依赖发表数量和期刊影响力,导致内部激励机制扭曲。推动科学责任心与严谨性的培养必须与对相关人员的合理激励相结合,否则良好实践难以推广。科学治理结构中的特殊现状亦增添难度。以德国马克斯·普朗克学会为例,该机构虽注重长期科研投入,鼓励创新和探索,但其研究人员仍受到外部大学和科研环境的职业限制所影响。

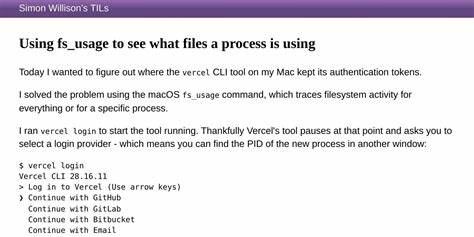

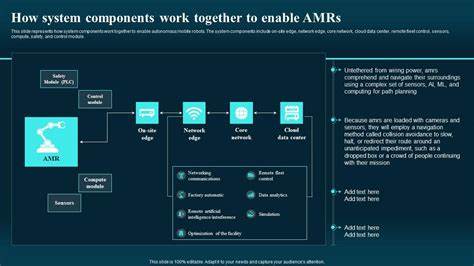

这种情况反映出许多科研机构面临着内外部激励的错配,制度本身难以独立保障优质科研的持续产出。改进科研训练体系,强化对研究设计、数据管理、统计建模等基础科学技能的培养,是推动科研质量提升的重要手段。当前不少年轻学者感到缺乏支持,这种师徒制和自学为主的培训方式已难以适应当下科学技术的复杂需求。应当建立系统化、规范化的科研培训课程,包括现代软件开发、版本控制、测试自动化等技术,协助研究人员养成规范的科研习惯和团队协作能力。软件工具的发展为科学研究提供了巨大的潜力。自动化统计分析、科学工作流管理和错误检查系统逐渐普及,科技辅助使科研过程更高效且更容易维护科学的严谨性。

下一代科研软件应让理论模型、实验设计和统计分析紧密结合,自动提示假设的合理性和潜在偏差,类似于编程语言中形式证明的机制,极大提升科研内部自我校正的能力。归根结底,科研改革需要从底层基础设施建设、专业训练到激励体系共同作用,而非单一的制度措施。为了真正转变科研文化,必须重视团队协作,而非仅仅奖励个别“第一作者”或“负责人”的个人成就。科学是分工合作的集体智慧结晶,科研评价体系应当充分反映多元贡献,减少内部恶性竞争。当前,科研改革的最大障碍之一是顶层领导的保守心态。大批资深研究者在原有评价体系下取得成功,自然不易接受变革。

此外科学领域的快速迭代及人才流动,使得年轻一代面临无数压力,改革期待在短时间内见效,反而可能错失长期积累的机会。未来十年将迎来大量科研领导层的更替,如何挑选既具创新眼光又能推动科研文化转型的新生代领导者,成为改革成功与否的关键。无论如何,科学改革不应急于求成。持久、渐进且系统的改变,才符合科学自身的演化逻辑。外部政策和监管无疑将在未来发挥更大作用,例如强制科技成果存储、国立数据库建设等,但科学共同体自身需展示成熟且科学的自我监管态度,避免被动接受片面、政治化的改革要求。归结于科学改革的原则,应强调研究的“可理解性”和“可持续性”。

可理解性超越简单信息公开,追求的是充分的逻辑说明、方法论的清晰展现,使同行能够真正理解研究路径并加以复核。尤其在人工智能辅助科研日益普及的背景下,研究者必须对研究过程及结果负起最终责任,避免“问答式”科研陷阱。可持续性则涉及科学产出长期可用、易传承和标准化问题。专有软件和封闭数据格式威胁知识积累,标准化的元数据和文档支持未来科研的发展和跨领域合作。可理解性和可持续性相辅相成,提升科研透明度和信任度,为科学共同体和公众带来长远价值。总之,科学改革的路径复杂多元,没有“一招制胜”的万能方案。

通过强化专业训练、建设现代科研基础设施、改革激励机制并倡导合作文化,结合政策引导的适当推进,科学有望朝向更具责任心、高质量和可持续的方向发展。科研人员、机构领导、政策制定者乃至公众均需理解科学研究的内在复杂性和改革的时效性,怀抱务实而开放的心态,共同推动科学系统的进步。未来的改革必将是一场兼具耐心与智慧的长期探索,唯有认识和应对科学本身不完美的现实,才能带来真正的变革和科研的持续繁荣。