链接,一种简单却强大的技术,奠定了互联网的基础,塑造了我们在数字世界中的信息获取和交流方式。自从超文本超链接被引入以来,链接不仅让网络成为可能,也成为连接世界各地信息的桥梁。链接的价值不仅体现在它能够指向不同的网页,更在于它所代表的关联性和权威性,是互联网作为一个庞大、开放的知识生态系统得以健康运行的根本保证。 链接的本质是超文本的体现,它将不同的信息碎片通过有向的图结构紧密连接,形成一个庞大且动态的网络。这种结构使得用户可以在网络空间里自由探索、发掘相关内容,产生意想不到的关联与发现。谷歌的PageRank算法正是基于链接的重要性,评估网页的权威性和相关度,这一机制极大地推动了搜索引擎的精准度和效率,优化了用户体验。

然而,随着时代的进步和技术的演变,链接的地位和意义正在经历前所未有的挑战。移动互联网的崛起曾一度威胁网页传统的存在方式。早期移动设备对网页的支持不够友好,限制了用户的体验。与此同时,原生应用(Apps)的兴起提供了更快捷、更直观的操作体验,吸引了大量用户,甚至一度让人担忧网页将被边缘化。幸运的是,随着移动端网页技术的进步,如响应式设计、媒体查询、触控优化等技术的普及,网页逐渐找到了适应移动环境的方式,重新赢得了用户的青睐。 进入人工智能和大语言模型(LLM)高速发展的时代,链接的角色又变得更加复杂。

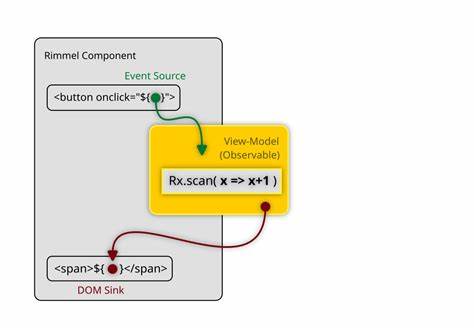

LLM能够即时生成和回忆多种信息,甚至跨越多个来源综合整合内容,似乎弱化了传统链接的必需性。信息不再仅通过点击链接去探索,超大模型本身就能生成相关知识并回答复杂问题。这使得我们不得不重新审视链接的价值及其未来形态。 有学者提出“转录包含”(Transclusion)的概念,即通过引用动态集成分散存储的内容,让不同文档间的边界变得模糊,形成统一的内容展示。这与传统的超链接有所不同,它更强调信息的融合和即时调用,而不是简单的跳转。这种理念与当前LLM整合多源知识的方式有异曲同工之妙。

未来,信息的链接可能不再是静态的跳转,而成为智能内容的有机整合,极大提升用户的获取效率和体验深度。 然而,这种转变也带来了一系列深层次的网络架构和生态问题。首先,链接原本是内容权威性的象征,指向的页面往往经过创作者的精心选择和推荐。如若链接功能淡化,会不会让信息权威标准失去支撑?又比如,LLM所使用的大量数据往往是网络公开内容,如果内容被封锁或设限(如登录墙),该如何保证模型的完备性和公正性?这涉及内容开放性、版权和隐私的复杂平衡。 此外,链接的完整性问题依然存在。虽然网络经过多年发展,链接断裂(Link rot)现象依然普遍存在,这对内容的可访问性和信息的持久保存形成威胁。

在AI生成内容日益增加的当下,这一问题尤为突出,因为内容的来源和准确性直接影响AI回答的质量和可信赖度。因此,需要更多技术手段和规范来确保链接的稳定性与可靠性,同时激励内容制作者持续维护和更新其数字资产。 面对这些挑战,互联网社区和产业界需要重新定义链接的内涵及其角色。链接不应仅仅是网页的跳转地址,而应成为信息信任、资源共享和知识发现的节点。如何引导内容创建者通过合理引用和链接,形成健康的知识生态,是未来网络构建的重要课题。同时,或许需要通过技术和政策手段,推动内容的开放性,保障所有人都能平等访问优质信息。

从技术层面看,AI与链接的结合开辟了许多可能。例如,通过自动化工具辅助用户创建高质量的链接,实现内容的精准推荐和深度整合。再者,利用区块链等去中心化技术确保链接和内容的不可篡改性,为数字内容确权和版权保护提供保障。AI还可以优化链接结构,根据用户需求智能调整内容关联性和展示方式,提高信息的相关度与响应速度。 未来的网络不只是网页和链接的简单相加,而是一个复杂且智能的知识图谱系统。链接将成为实现知识融合和智能交互的核心纽带,而人工智能则为链接赋予更丰富的语义和功能,使信息在更高层面上实现联动。

用户将不再局限于通过点击发现内容,而是通过语义驱动和智能推荐,获得更加个性化、深入和实时的网络体验。 作为内容创作者和技术推动者,应当积极拥抱这一变革。重新思考如何设计链接体系,使其更适应AI时代的需求。同时呼吁社区关注内容质量和链接规范,抵制低质信息泛滥,通过链接构建一个开放、公正和有序的网络空间。只有这样,互联网才能真正实现其连接世界、传递知识和推动进步的使命。 综上所述,链接不仅是一种技术,更是一种文化和理念。

它承载了信息互联的愿景,是网络繁荣的基石。在人工智能浪潮下,链接的形态和价值面临前所未有的机遇与挑战。未来的网络会怎样发展,链接又将扮演何种角色,取决于我们如何主动塑造这场数字变革。保持对链接本质的尊重与创新,让链接不仅成为通往知识的大门,更成为智慧联结的新起点。