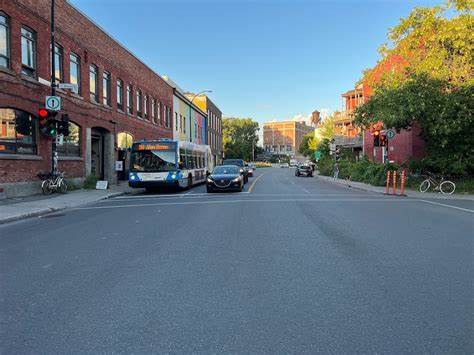

随着城市化进程的不断加快,公共交通作为缓解交通拥堵、减少环境污染的重要方式,越来越受到各地政府和市民的关注。然而,公交系统中的一些设计问题却制约了其效率提升,其中之一便是公交站点过密问题。许多城市依然存在公交站点距离过近的现象,这种设计虽产生了覆盖范围广的表象,但实际上降低了公交运行速度,增加了乘车时间,削弱了公交的吸引力。对公交站点间距的合理调整,成为了提升公交系统效率的重要课题。公交站点密集会产生多方面负面影响。首先是加长公交运行时间,每当公交到达站点时,不可避免地需要停车上下乘客,这一过程包含车辆减速、停稳、乘客登下以及车辆重新启动,耗费的时间累计起来极为可观。

如果停靠站点数量过多,整条线路的行驶速度将受到明显拖累。其次,频繁停车会增加公交车辆的燃油消耗和机械磨损,从运营成本角度看,这种低效运行方式无疑加重了运营负担。对于乘客而言,行程时间的延长直接影响出行体验,降低了选择公交出行的意愿。一定间距的站点设计能够有效解决上述问题。经过研究发现,理想的公交站点间距约在四百米左右,这一距离既保证步行可及性,也能使公交车辆在停靠站点之间保持一定速度。以此为基础,乘客最多需要步行两百米即可到达站点,步行距离处于大众接受范围内,同时避免了过度频繁停车带来的时间浪费。

此外,合理的站点间距还能缓解公交车在路上的拥堵现象,促进车辆正常间隔行驶,避免“公交车团”现象的发生。公交车团现象不仅影响车辆调度,还会造成乘客上车困难,进一步提升载客时间,形成恶性循环。为了确保公交系统通达性和效率的平衡,需要根据不同地理环境和人口密度科学设置站点间距。在城市核心区,人口密集、客流量大,站点间距可适当缩短,以满足更多乘客的出行需求。相反在郊区或人口稀疏区域,适当延长站点距离,有助于提高车辆行驶速度,降低成本。与此同时,需结合道路条件和安全因素考虑站点位置,避免设置在交通隐患较大的路段。

合理调整公交站点间距不仅是技术层面的调整,也涉及社会经济因素和公众利益。调整过程中必然面对来自部分地区居民和地方政治力量的阻力,因缩减站点可能导致部分市民需要多走路,增加短途出行的负担。不过,从整体公共利益角度来看,提升公交速度和服务质量会吸引更多人选择公共交通,缓解城市交通压力和环境污染。解决这一矛盾的关键,是基于数据和客观分析制定站点优化方案,并通过合理宣传和公众参与,增强社会认同感。此外,公交站点优化应结合其他交通改善措施,如增加公交专用道、提升车辆发车频率、引入智能调度系统等,实现公交系统整体效能的提升。技术进步为公交站点设计提供了新的可能性。

利用大数据和地理信息系统,可以精准分析乘客流量、站点使用率和出行模式,帮助规划人员科学调整站点位置和间距。智能交通信号控制和实时车辆跟踪技术,提高公交运行的可靠性和效率,减少不必要的停车等待。未来,随着自动驾驶和车联网技术的发展,公交运营效率有望进一步突破,公交站点布局也将更加灵活和智能。案例研究显示,多数城市在实施公交站点优化后,公交系统的运行速度明显提高,乘客满意度也有所提升。例如,某些大型城市对地面公交线路进行了站点整合,减少了约30%的停靠点,使得部分线路运行时间缩短了近40%。这些举措有效遏制了公交车拥堵,增加了公交的准点率和客流量,促进了公共交通的可持续发展。

总得来说,公交站点间距的合理规划是提升城市公共交通系统效率的重要环节。虽然调整过程中可能存在短期的不便和争议,但从长远来看,优化站点布局带来的效益远远大于成本。通过科学的数据分析、公众沟通和技术辅助,城市能够构建更高效、便捷且经济的公交网络,满足居民多样化出行需求,推动绿色低碳城市建设。公交站点的空间优化不仅仅是交通设计的问题,更是提升城市品质和居民生活质量的重要体现。对未来城市公共交通的规划,应以乘客体验为核心,结合现代科技和合理规划理念,使公共交通成为市民出行的首选方式,助力城市实现可持续和智慧发展目标。随着城市不断发展和技术进步,保持对公交站点合理间距的关注和调整,将为现代城市交通带来持续动力和活力。

。