在1999年,电影《黑客帝国》首次问世,迅速成为科幻电影的经典之作,并以其对虚拟现实和人类境况的深刻探讨而受到广泛赞誉。然而,二十多年后的今天,这部电影的文化遗产已经超越了银幕,渗透进了现实社会的各个层面,形成了复杂的社会现象,从“红药丸”文化到阴谋论再到深度伪造技术,影响广泛且深远。 “红药丸”这个概念源于电影中一幕,主角尼奥(Neo)面临着选择:服用蓝药丸回归对虚拟世界的无知,或是吞下红药丸,接受真相。虽然这一选择在电影中象征着启蒙和对现实的反抗,但在现实世界中,这一隐喻却被一些群体重新解读,并蜕变为潜在的极端主义和歧视。 随着“红药丸”概念的流行,一些男性群体——尤其是所谓的“单身不可自拔者”(incels)——开始利用这一术语,将其转变为对女性和社会的不满的借口。这些群体往往将自己视为被迫单身的受害者,借助社交媒体传播针对女性的仇恨言论和暴力思想。

在这些人的眼中,真正的“觉醒”似乎是发现并反对他们所认为的“女性主导”社会,进而走向极端。 与此同时,“红药丸”文化的泛滥与政治环境也密切相关。近年来,极右翼与反对主流价值观的运动开始利用这一隐喻,重新定义“觉醒”的含义。例如,某些政治人物和社交媒体影响者通过所谓的“红药丸”语言来激励支持者,鼓动他们反对多元文化和全球化。他们将“红药丸”自我认同为拒绝政府和媒体控制的标志,实际上却是在维护一种舒适的集体思维,这与电影中揭示的真实世界形成鲜明对比。 进入互联网时代后,信息的传播速度大大加快,而与此同时,谣言和虚假信息的蔓延也让人忧心忡忡。

在这个“后真相”的时代,正如电影所显示的那样,我们的现实与虚幻的界限变得愈发模糊。社交媒体平台上的算法往往会推送与用户偏好相符的信息,从而强化了确认偏差,导致人们在信息的“孤岛”中生活,越来越难以接触到不同的观点。 正是在这种背景下,阴谋论的兴起并不令人意外。通过层层深入的在线社区,像QAnon这样的阴谋论开始流行,竟然激发了诸如美国国会大厦骚乱这样的事件。追随这些阴谋论的人们自认为是在追求真相,实际上却是在一个自我封闭的系统中迷失自我,他们的“自由”成为了对真实理解的阻碍。 电影《黑客帝国》不仅仅是一部科幻作品,更深刻地揭示了人类与技术之间的关系。

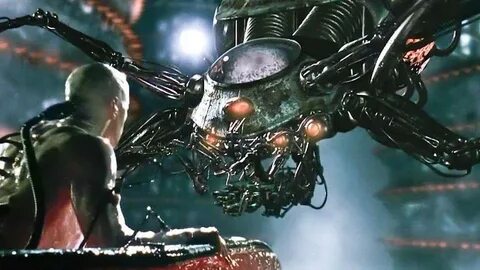

如今,深度伪造(deepfake)技术的出现,让人们愈发意识到这一点。这个技术可以利用计算机生成虚假的视频和声音,达到以假乱真的效果。随着这项技术的普及,传播不实信息的门槛降低,个人隐私权益受到严重威胁。就像电影中的角色可以随意修改他们在虚拟世界中的身份,我们如今也面临着被他人塑造和操控的风险。 更令人关注的是,我们的数字足迹正在成为真实生活的延伸。通过社交媒体、手机应用和其他技术,我们的信息被不断收集和监控,从而形成了对个人生活的详细画像。

这种对隐私的侵犯在《黑客帝国》中同样有所预示,电影中的“机器”通过掌控人类的意识来维护自身的统治,如今则变成了科技公司对用户数据的垄断和利用。 在电影的多重隐含意义中,许多观众感受到了一种关于身份和自我的探索,而沃卓斯基姐妹(Wachowskis)近来也对这部作品进行了新的解读,认为其可能蕴含了一种跨性别的隐喻。这种解读不仅丰富了《黑客帝国》的文化内涵,也让人们思考在数字时代个人身份和现实之间的关系。 在这一切的背后,我们是否真的可以理解“真实”是什么?曾经有人提出我们的宇宙可能是一个巨大的模拟,似乎在向《黑客帝国》中的虚构世界发出挑衅的信号。我们在技术的包围中不断探寻真相,但这条路上却充满了误导和不确定性。 正如电影中所传达的,真正的觉醒需要我们面对那些难以承受的真相,而不只是选择舒适的幻觉。

在追求真理的路上,我们必须警惕技术所带来的操控与剥夺,确立真实与虚幻之间的界限。 在未来的岁月中,《黑客帝国》的影响仍然在继续。面对日益复杂的全球化进程和技术发展带来的新挑战,电影所传递的警示与启示,或许能为我们指引方向,提醒我们在虚拟与现实之间找到自己的立足点。只有通过真正的理解和反思,我们才能打破沉睡的状态,迎接一个充满可能性的未来。