随着互联网的普及与个人隐私意识的提升,越来越多的用户开始关注浏览器中存储的数据及其对隐私安全的影响。Cookies、缓存和浏览历史经常被提及作为用户日常浏览时需要管理的关键数据类型,但仅仅依靠清理这些数据真的足够吗?本文将全面剖析浏览器数据的种类与其潜在风险,探讨清理这些数据的效果及其局限性,并介绍更加科学的隐私保护策略。浏览器中的Cookies是由网站生成的文本文件,主要用于记录用户在网站上的偏好设置、登录信息和行为数据。Cookies能够帮助网站识别用户身份,提升用户体验,例如记住用户登录状态或购物车内容。尽管Cookies带来了便利,但它们也成为跟踪用户行为、定向广告和隐私泄露的重要渠道。在当今互联网环境下,Cookie跟踪已经成为广告业以及数据分析的基础。

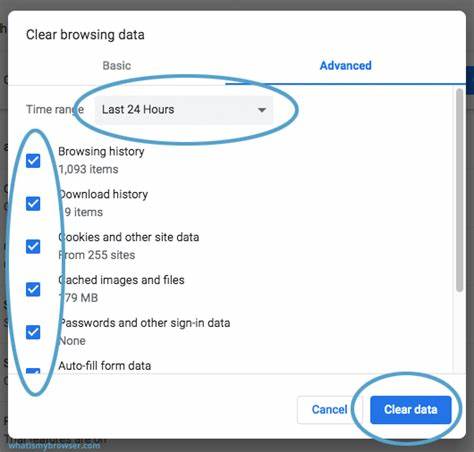

浏览器缓存则是指浏览器为加快网页加载速度,将页面元素如图片、脚本和样式表等存储在本地设备的一种机制。缓存带来了网站访问速度的提升和带宽的节省,但同时缓存数据可能包含敏感信息,若未经清理或被恶意利用,也存在信息泄露风险。浏览历史记录是用户访问网页的时间及网址记录,这部分数据可为用户提供便捷的回溯功能,却也同样暴露了用户的浏览习惯和隐私信息。用户经常会担心清理浏览器这些数据是否能够阻止网站和广告商持续跟踪自己。事实上,清除Cookies可以有效减少基于Cookie的跟踪,因为这会使存储在本地的追踪标识被删除。然而,现代网络跟踪技术远不止于此。

除了传统Cookies,还有所谓的“超级Cookies”(Supercookies),包括HTML5存储、Flash Cookies及浏览器指纹识别等高级技术,这些都无法通过简单清理浏览器数据完全去除。浏览器指纹识别技术利用用户设备的硬件配置、安装字体、浏览器版本、时区等独特参数,构建唯一的识别码,从而跟踪用户活动。此类技术不依赖Cookies,且难以被普通用户察觉和阻止。浏览器缓存中存储的网页数据并不直接涉及用户隐私保护,但如果缓存未及时清理,有些过期或敏感信息可能被恢复或被第三方获取。浏览历史的清除主要是防止本地隐私外泄,比如在公共设备上使用时避免他人查看浏览内容,但这对网络端的跟踪无直接影响。许多使用者希望通过开启“无痕浏览”(或称私密浏览模式)来避免数据被保存。

确实,这种模式在关闭浏览器窗口后,会删除Cookies、缓存和历史记录等数据,限制浏览轨迹的本地存储,从而在一定程度上保护隐私。但是无痕模式只是防止本地数据被保留,无法阻止网站、广告商或互联网服务提供商对用户的在线追踪。近年来,随着GDPR等隐私法规的推广,Web站点必须弹出Cookie同意框让用户选择是否允许数据收集。针对这些繁琐的弹窗,市面上出现了一些自动同意或拒绝Cookie的浏览器插件,例如Consent-O-Matic、“I don’t care about cookies”等。这类工具旨在简化用户操作,自动管理网站的Cookie同意设置,减少用户干预。结合清理浏览器数据的习惯,可以一定程度减少Cookie收集和跟踪风险。

同时,广告屏蔽器如uBlock Origin也能有效屏蔽Cookie弹窗及隐私侵犯脚本,提升浏览体验。尽管如此,如果仅仅依赖清理浏览器数据和插件,仍不足以全面保护用户隐私。首先,很多广告商和数据收集者利用多种技术跨浏览器追踪用户,例如利用IP地址、设备指纹、账户行为等综合识别用户身份。其次,清除浏览器数据需要频繁手动操作,除非设置自动完成,否则用户可能因懒惰或遗忘而暴露数据。第三,某些数据清理操作可能影响用户体验,例如频繁登出账户、丢失网站偏好设置等,因此需要合理权衡。为了更加有效地保护网络隐私,除了清理浏览器数据,用户可以采取以下措施提升安全性。

使用隐私保护性更强的浏览器,如Brave、Firefox Focus等,它们内置了更强的隐私保护机制和追踪器阻止功能。配置浏览器和插件开启追踪防护功能,启用“阻止跨站点追踪”、“拦截第三方Cookies”等选项。定期更新浏览器和安全插件,防止已知安全漏洞被恶意利用。合理使用VPN服务隐藏真实IP,增强网络匿名性。避免使用公共Wi-Fi时进行敏感操作,防止数据被劫持。此外,用户还应强化自身的网络安全意识,谨慎填写在线表单和分享个人信息,避免在不可信网站下载插件或软件。

最终,网络隐私保护是一个多层次、多工具的综合过程,单靠清理Cookies、缓存和历史记录远远不够。只有结合隐私友好的浏览习惯、合适的安全工具和法律法规的支持,才能最大程度减少个人数据被滥用的风险。综上所述,虽然清理浏览器中的Cookies、缓存和浏览历史是保护隐私的基本且必要步骤,但并非万能钥匙。现代网络环境复杂多变,用户需要更多的技术手段和安全意识来应对持续进化的跟踪和监控行为。借助自动化插件简化隐私操作以及使用专业的隐私保护浏览器,能有效提升疫情网络体验和信息安全。保持对最新隐私保护技术的关注,并将其融入日常网络生活,才是实现长期安全和隐私保障的关键。

。