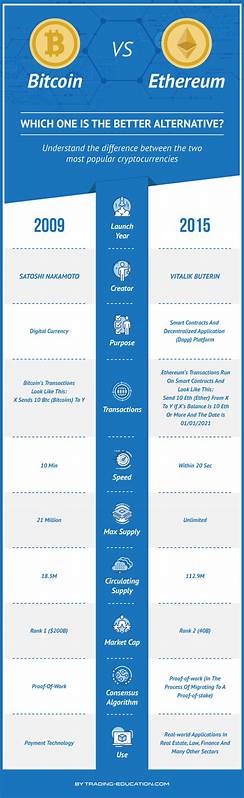

比特币和以太坊作为加密货币领域中最具影响力的两个项目,长期以来一直备受关注。自从2009年比特币诞生以来,区块链技术不断演进,以太坊于2015年推出后,更是为数字货币及去中心化应用开辟了广阔空间。两者在市场表现、技术实现和生态建设方面既有共通之处,也存在显著区别,理解这些差异有助于投资者和技术爱好者更好地把握数字资产的价值和潜力。比特币被誉为数字黄金,主要因其稀缺性和防篡改性,类似于传统贵金属中的黄金。比特币总量被严格限制在2100万枚,确保其稀缺属性,进而支撑其作为价值储存的功能。与此同时,比特币采用工作量证明(PoW)机制,通过矿工们计算复杂哈希值竞争产生区块,保障网络安全。

相比之下,以太坊不仅仅是一种数字货币,更是一个去中心化的计算平台。它支持智能合约,使得开发者可以在其区块链上创建不依赖任何中介机构的分布式应用(DApp),极大扩展了区块链技术的应用边界。以太坊的原生代币是以太币(ETH),不仅作为交易媒介,同时也是支付网络计算资源和手续费的燃料。两者的技术设计体现了各自不同的定位和使命。具体来说,比特币的区块时间大约为10分钟,而以太坊则约为15秒,前者注重交易的安全性和稳定性,后者则更强调处理速度和执行复杂逻辑能力。此外,比特币网络地址以“1”、“3”或“bc1”开头,而以太坊的地址则统一以“0x”开头,这不仅反映了技术差异,也方便用户辨识对应网络。

共识机制方面,虽然两者早期都采用了工作量证明,但以太坊正逐步转向权益证明(PoS)机制,此举大幅降低了能源消耗,提升了网络扩展性。这一点对于环保及未来可持续发展的考虑而言尤为重要。权益证明通过验证者持有的代币数量决定其验证权重,降低了硬件门槛,使得更多用户能够参与网络维护,增强去中心化特性。从应用场景来看,比特币因其规则简单且安全性高,更多被用作价值储存和避险资产,类似传统金融中的黄金。而以太坊则凭借智能合约和去中心化生态系统,催生了去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFT)、游戏、供应链管理等多种创新应用,成为数字经济的基础设施。二者在市场表现和用户基础上也各有所长。

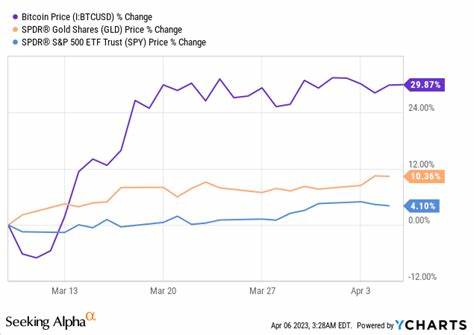

比特币以其先发优势拥有庞大投资者群体,其市值在所有加密资产中始终处于领先地位。以太坊则吸引了大量开发者,推动智能合约平台快速发展,网络活跃度和交易量持续攀升。然而,两者均面临着扩展性的挑战。比特币每秒处理的交易量仅约七笔,以太坊则能处理约三十笔,远低于传统支付系统如Visa数千笔每秒的处理能力。为解决这一瓶颈,双方都在研发和部署层二扩展方案。比特币的闪电网络允许用户通过预先资金锁定的支付通道进行高速小额交易,大幅降低交易费用和时间延迟。

以太坊则着力于分片技术和多种层二协议,将网络负载分配至多个“分片链”或侧链,提高整体吞吐量并降低节点负担。这些技术进步预示着两大区块链的可持续未来。值得注意的是,比特币本身也被“代币化”,通过在以太坊网络上发行与比特币等价的ERC-20代币,用户能够将比特币资产灵活地纳入以太坊生态,参与多样化去中心化应用。这种跨链合作体现了数字资产的联动性和创新活力。总结来看,比特币和以太坊虽同属去中心化数字货币领域,但两者定位鲜明且互补。比特币专注于成为“数字黄金”,守护价值与安全;以太坊则致力于打造全球去中心化计算机,推动数字经济和智能合约应用的繁荣。

理解这两大项目的关键差异,有助于深入洞察区块链技术的发展方向,也为资产配置和技术创新提供有益指导。未来,随着升级和扩展方案的成熟,比特币和以太坊有望携手推动区块链技术走向规模化普及,让数字资产和去中心化应用更好地服务于全球用户。