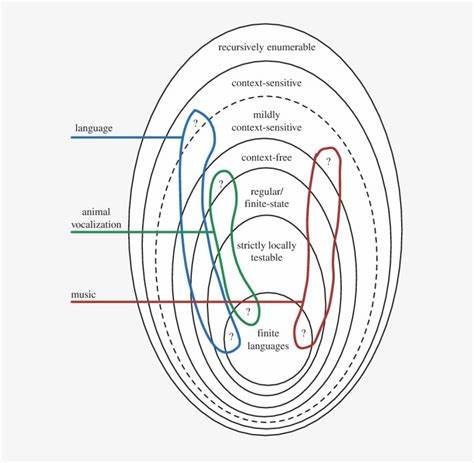

在人工智能和认知科学领域,两位学术大师的理论往往引发关于人类思维和学习机制的深入讨论。杰弗里·希顿的牛津讲座与诺姆·乔姆斯基的激励贫乏(Poverty of Incentives)理论,分别从不同视角切入,探讨了人类语言习得及智能形成的本质,形成了激动人心的思想碰撞。希顿作为深度学习的奠基人之一,通过其在牛津的精彩演讲,分享了深度神经网络如何突破传统人工智能瓶颈,带来更接近人类认知的机器学习模式。与此同时,乔姆斯基长期以来提出的激励贫乏理论,则强调语言习得背后的先天机制,指出环境刺激的不足以完全解释复杂语言结构的学习,认为人类具备内在的语言能力,这种能力远超纯粹的外部激励或经验的积累。希顿的牛津讲座聚焦于现代深度学习方法,包括反向传播、分层表示和大型神经网络在语音、图像识别领域的成功应用。他强调通过不断的参数优化与数据驱动的训练,机器能够自主提取有效特征,逐步逼近人类的认知过程。

这种强调经验数据和计算架构的观点,与乔姆斯基坚持语言能力源于先天认知结构的主张形成鲜明对比。乔姆斯基的激励贫乏理论指出,儿童在早期语言习得阶段所获得的环境刺激远远不足以解释其迅速掌握复杂语法的现象。乔姆斯基认为,语言能力作为一套内嵌的认知模块,基于普遍语法的原则,给人类提供了学习语言的固有框架。这种观点揭示了人类心智如何依靠先天机制弥补外部信息的不足,强调内生认知结构在语言发展中的主导作用。尽管希顿与乔姆斯基的理论背景和关注重点存在差异,但两者共通点在于对人类智能特别是语言处理能力的深刻理解。希顿的模型依赖大量数据和训练算法,体现出智能的发展需要丰富的输入和适当的反馈机制。

乔姆斯基则强调智力的生物基础和语言能力的先验特征,提醒学界简单的数据驱动方法难以完全模拟人类的语言学习能力。这种理念上的碰撞推动了学术界对“学习”的再定义。不少后续研究者试图将两种观点综合起来,探索人工智能如何兼顾先验知识结构与数据驱动的灵活适应性。例如,近年来兴起的结构化神经模型和符号主义融合方法,试图搭建起希顿式的深度学习效率与乔姆斯基式的先天语言生成规则之间的桥梁。这不仅促进了对人类认知机制的深入理解,也推动了人工智能系统在自然语言处理、机器翻译等领域的突破性进展。此外,希顿的讲座和乔姆斯基的理论对教育学、心理学及语言学等跨学科领域也产生了深远影响。

认知科学研究开始更多关注先天与后天因素互相作用的复杂动态,而不是简单的环境决定论或天赋决定论。教育实践中,对儿童语言发展环境的设计也趋于科学化和个性化,努力平衡激励与固有潜能的培养。进一步而言,希顿与乔姆斯基的思想也引发了对人工智能伦理和未来发展的思考。深度学习模型的巨大计算资源消耗和对数据依赖的风险促使科学家重新审视智能的内涵及其可持续路径;乔姆斯基的理论则提醒我们关注人类认知独立性和核心价值,避免技术工具过度替代和异化人类沟通。本质上,理解希顿的牛津讲座与乔姆斯基的激励贫乏理论,是把握现代人工智能与认知科学发展的重要钥匙。两者虽立场不同,但都推动人类对智能起源及运行机制的不断探索。

未来,随着跨学科融合的加深,他们的理论将继续启发科研人员开拓创新思维,助力创造更具人文关怀和技术智慧的智能机器。不断推动人工智能接近人类认知的阶段,也使我们更好地认识自身思维的复杂性和独特性。从深度学习的显著进展,到语言学的先天语法基础,希顿和乔姆斯基的思想交织成一幅丰富多彩的智能研究图景。通过不断解构和重组这些理论精华,科技界和学术界共同迈向了更加全面和精准的智能时代。