古罗马帝国以其令人叹为观止的道路网络闻名于世,这些道路不仅连接了遍布帝国的战略要地,也促进了商贸交流与文化传播。如今,随着地理信息系统(GIS)技术的兴起,研究人员得以通过现代科技手段重新审视这些传奇道路,揭示其背后的工程智慧和地理逻辑。尤其是在难以实地调查的复杂地形中,GIS为古代道路的考古重建提供了强有力的辅助支持。本文结合西班牙加利西亚地区罗马19号道路(意为从图德至卢科奥古斯蒂)的具体案例,探讨GIS技术在古罗马行程解析中的应用价值与研究成果。 古罗马的道路系统不仅是一套交通设施,更承载了帝国军事、防御、政治与经济的多重功能。对其线路的考察,长期以来依托传统考古方法、历史文献及地面调查,常常面临路径难以准确确定,里程记载不统一,以及地形复杂导致线路解析困难等问题。

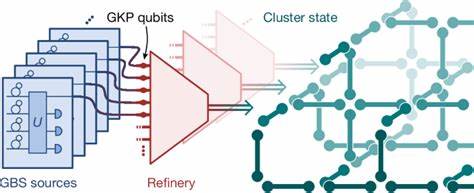

伴随着历史文献如安东尼路线图(Antonine Itinerary)等古代文献的解读不一,加上考古证据的散落不全,研究者对于某些关键路段的具体位置产生了多种争议与假设。 GIS的引入为解决这些难题提供了全新视角与技术途径。作为一种空间分析工具,GIS能够整合多源数据,包括数字高程模型(DEM)、水系信息、历史考古点位和路径规划算法,实现对地形阻力因子和路线优化的量化分析。在加利西亚研究中,研究者利用25米分辨率的数字高程模型结合流域缓冲区处理,对复杂山地地形中的水系和陡坡区域施加交通成本限制,使得路径规划更加符合古代行路的实际环境条件。通过生成“最小成本路径”(Least Cost Path)及“模型累计最优移动”(MADO)分析,凸显出地形对线路选择的决定性影响,发现自然通道成为古代道路的必然走向。 此方法不仅基于地形斜坡和水系阻隔,避免了传统直线距离测量的过于简化,也克服了仅凭文献或局部矿考研判带来的片面性。

通过让GIS模型在严苛的自然地理限制下自动筛选出行进的最佳路径,研究者能对多种历史假设进行空间验证,对诸如图德至卢科奥古斯蒂之间各个停泊站(玛森尼亚)的位置进行重新定位,并且将模型输出与考古实物、如里程碑、古桥遗址和定居点相比较,评估其合理性。 分析显示,整体线路与历史记录的里程数保持惊人一致,平均路径距离略高于文献记载的罗马英里长度,说明古代测距可能具备相当准确性。尤其是在山地坡度超过12度,占比高达35%的加利西亚地区,自然通道密度稀少,限制了路线的多样选择,强化了路径优化的合理性。模型成功指出了多条关键交通走廊,与考古发现和地名对应吻合,提供了一条“几乎唯一”的古代主干路线,支持了罗马工程师在复杂地形中采取最优路径设计的推测。 传统历史学与考古学研究中,无论是文字记载还是人工测量,均存在随着时间推移导致里程碑迁移或文献版本差异等困扰,致使路线精确度受限的局面。GIS技术因其精准的空间测算能力及多因素叠加分析,成了排除或确认历史假设的利器。

它不仅可以细致地模拟地形斜率、河流阻碍、自然资源分布等环境变量,还能融合经济、人文地理等非欧几里得空间因素,进一步丰富路径选择的可能性维度,促进对古代道路网络的全面、跨学科理解。 分析过程中,研究者也识别了挑战与不足,包括考古数据的不完整性、现代地理环境的变化对古道路遗迹的覆盖,以及模型参数设定中对行进成本的简化假定。古代路径规划并非单纯追求最短或最省力线路,还需考虑军事策略、安全保障、行政需求和社会交往等复杂因素。未来GIS模型可进一步接入更多文化和政治因素权重,结合多源实地勘测与考古新发现,不断深化路线重构的准确度和历史现实感。 这项基于GIS的研究不仅填补了西班牙加利西亚地区古罗马道路数字分析的空白,也为其他疆域的历史道路网络研究树立了方法范例。综合利用生物地理学、水文地理、考古数据与经典文献,现代技术赋予了历史学者更为细腻和科学的工具,助力重新讲述古代帝国空间组织的故事。

极大推动了古代交通体系研究向数据驱动、模型支持的方向演进。 综上所述,GIS技术对古罗马行程的分析与重建展现了卓越价值。它以精确量化的空间分析支持传统历史学猜想,对断裂的考古数据进行补充验证,将复杂地貌条件纳入路径推断核心,揭示道路网络布局的潜在逻辑和环境适应性。随着数字考古及空间大数据的融合发展,未来基于GIS的古代道路研究将更加深入,持续丰富对古文明交流、统治与地域控制的认知,为历史路径的探索开辟崭新视野。