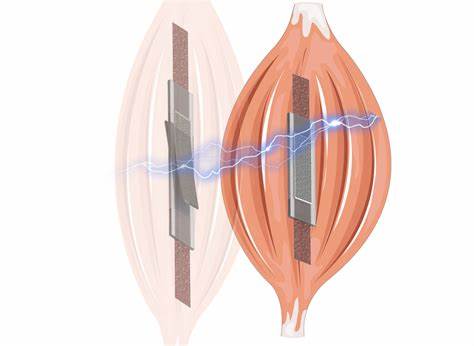

近年来,柔性机器人技术迅速发展,广泛应用于医疗、农业、制造业及穿戴设备等多个领域。然而,软体机器人由于材料和结构的局限性,极易受到外界刺激的损伤,如穿刺、拉裂等问题长期困扰着设计师和研究人员。为此,科学家们一直寻求仿生学解决方案,以实现机器人像生物体一样具备自主感知损伤并进行自我修复的能力。来自内布拉斯加大学-林肯分校的科研团队近年来率先突破了这一瓶颈,成功研发出具有损伤感知与自愈功能的人工肌肉系统,标志着软体机器人智能化和耐用性迈上了新台阶。 人工肌肉系统采用了三层多材料结构的设计理念,突显了其复杂而精密的功能集成。最底层为损伤检测层,这一层由液态金属微滴嵌入硅橡胶弹性体组成,形成柔软的电子皮肤,能实时监测电流的变化及其在网络中的分布情况。

每当肌肉遭受穿刺或极端压力时,电流网络会因为断裂或阻断而产生异常信号,从而精确定位伤害区域。这种敏锐的损伤检测能力为后续的自愈机制提供了真实及时的信息保障。 中间层则由刚性热塑弹性体构成,这是实现肌肉自愈功能的关键材料。该材料具备热熔性质,能够在适当温度下自动熔合并恢复完整形态。通过检测层监测到缺口后,系统能自动激活内部的加热网络,局部加热热塑弹性体,使其熔融、流动并填充损伤部位,最终实现自我修复。值得一提的是,这种自愈并非一次性操作,为了防止在同一区域反复损伤导致修复失败,研究人员还设计了独特的电流重置技术。

该技术利用电迁移效应促使金属原子迁移和重新排列,形成新的电流通路,确保检测层的电子网络能够不断恢复,从而支持多次周期性的损伤感知与修复。 最上层则是驱动或作动力层,由可随内部水压变化而收缩和膨胀的材料组成,这使得人工肌肉能够模拟生物肌肉的柔韧动作,适应多种复杂环境和任务需求。整体三层架构协同工作,不仅让机器人具备仿生智能感知和自愈的能力,也满足了动力输出的效率和稳定性,是柔性机器人迈入新阶段的典范。 内布拉斯加大学的研究团队针对此技术的发展前景进行了深入探索。农业机器人是最先受益的领域之一。众所周知,农业环境中存在大量锐利植物枝条、荆棘和不平整的地形,这些极易损坏机器人软组织。

配备了损伤感知与自愈人工肌肉的农业机器人不但可以即时感知微小裂伤,还能自动维修,减少人为维护频率,延长机器人寿命,极大提高作业效率。此外,健康监测的可穿戴设备领域也被寄予厚望。应用在医疗康复或日常健康监测的柔性传感器时常暴露于机械损伤风险,采用自愈技术能有效保障设备稳定运行,提升用户体验。 自愈肌肉技术的实现依赖于先进制造工艺,尤其是柔性电子材料和热塑弹性体的创新。如液态金属微滴的均匀分散、弹性体层与水压驱动层的紧密结合都要求高度精准的材料控制和装配技术。此外,热管理系统的高效运行确保局部加热能迅速而安全地达到自愈温度,避免对整体结构产生不利影响。

随着材料科学和制造技术的突破,此类多功能柔性系统的成本和复杂性将进一步下降,实现更广泛的产业化。 柔性机器人行业对智能自愈系统的需求持续增长,推动科学家和工程师不断寻求更多创新。例如,结合人工智能与机器学习,未来的自愈人工肌肉有望实现更高级别的损伤预测和优化修复策略,进一步提升系统的自主性和响应速度。同时,将耐用性与环境友好材料结合也是研发的重点,确保新技术不仅能提升性能,还能实现可持续发展。 在软体机器人发展的道路上,损伤监测和自愈能力如同生物进化中的关键突破,赋予机器更接近自然生命体的自我维系机制。内布拉斯加大学团队的成果不只是材料技术的创新,更是机器人智能化迈出的重要一步。

未来,伴随着此类技术的不断完善和应用拓展,我们有理由相信,柔性机器人将在更多领域展现出超越传统刚性机器人的优势,成为推动工业发展、医疗进步及社会变革的重要力量。总之,具备损伤感知与自愈功能的人工肌肉不仅解决了柔性机器人的核心挑战,也为机器人与人类生活的深度融合打开了新的可能性,令人期待其广阔的应用前景和变革潜力。