随着科技的不断进步,量子计算逐渐从理论走向实践,成为当今科技领域的亮点之一。量子计算凭借其超强的数据处理能力以及解决复杂问题的快捷优势,被视为能在未来十年内革新多个行业的重要技术。然而,量子计算的崛起不仅带来机遇,更为区块链和加密货币行业带来了新的挑战与思考。特别是对于比特币这种依赖强大加密算法保障安全性的数字资产,量子计算既可能成为破解安全防线的利器,也可能助力那些“失落”的比特币重回流通领域。比特币因其去中心化和不可篡改的特性,成为全球范围内最受关注的加密货币之一。但正是这些特性,使得一旦私钥丢失或遗忘,持有者便失去访问控制权,导致极大量的比特币永久“冻结”。

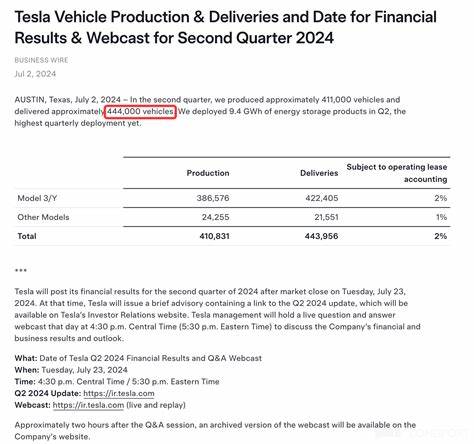

据业内估算,目前大约有230万至370万枚比特币因各种原因“丢失”,这部分资产占据比特币发行量的11%至18%。这背后包括忘记私钥、硬盘损坏、持有人去世或钱包软件失效等。传统计算机对于破解这些加密算法几乎无力回天,因其加密方式基于椭圆曲线离散对数难题(ECDLP),这种问题传统计算机需要花费数十亿年才能完成破解。与此形成鲜明对比的是,量子计算机由量子比特(qubit)组成,可以同时处理大量计算路径,利用量子叠加和纠缠效应显著提高运算效率。尤为关键的是,早在1994年,数学家彼得·肖尔提出了“肖尔算法”,能够高效破解现有的非对称加密体系,包括比特币使用的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)。这意味着量子计算机一旦达到足够规模和稳定性,有能力通过公开的公钥计算出对应的私钥,从而获得钱包完全控制权。

眼下,尽管现实中量子计算机尚未达到这一技术高度,且破解一枚私钥大约需要数千万至上亿量子比特,但技术的进步速度让相关专家保持警觉。谷歌最新的量子芯片“Willow”已经标志着计算能力取得突破性提升,未来或许几年就能对加密货币生态形成重大影响。失去私钥的比特币之所以被称为“失落”,关键就在于这些数字资产的控制权永久丧失。但量子计算的出现,有望“唤醒”这些沉睡的财富。那些老旧地址、大量未曾升级的pay-to-public-key(P2PK)格式钱包,因多数没有公开过公钥,理论上存在被量子攻击破解并恢复访问权限的可能。尤其是创造比特币的创始人中本聪(Satoshi Nakamoto)所持有的约一百万枚比特币,若被量子技术破解,可能引发市场巨大震荡和价值波动。

与此同时,市场权威机构如全球资产管理巨头黑石集团(BlackRock)已经在其投资文件中明确警示量子计算对比特币长期安全构成的潜在风险,这表明金融界开始重视技术变革带来的资产安全变数。从技术视角看,量子计算带来的威胁促进了加密技术的创新。比特币社区和研究机构积极推动量子抗性算法和协议的发展,如最近提出的量子抗性资产映射协议(QRAMP),旨在保护区块链网络安全同时支持跨链操作,实现安全与兼容的平衡。此外,加密钱包开发者正在探索如何降低公钥暴露风险,提高地址隐私性,鼓励用户避免地址复用,采用Taproot和SegWit等更安全的钱包技术。这些实用措施能显著减缓量子攻击潜在威胁,保障用户资产安全。值得关注的是,量子计算不仅带来风险,也可能成为提升区块链自身性能与安全的新动力。

量子加密技术有潜力实现更高效且难以被破解的密钥管理方案,助力创建无法被黑客攻破的钱包,优化交易速度和处理容量。换言之,量子科技的发展亦为区块链打开了一条技术革新的新路径。除了技术影响,恢复“失落”比特币也引发诸多伦理和经济层面的问题。重新释放曾被视为“永久失去”的比特币,可能打破市场稀缺性,冲击币价,以及扰乱现有财富分布格局。专家们对此存在分歧,有人主张将破解的比特币永久销毁以维护网络稳定,但也有观点认为应重新分配释放资产,促进财富平衡。对此,社会各界需要展开更广泛的对话与共识建设。

作为普通比特币持有者,尽管当前量子威胁还未成为现实,仍应采取积极防范措施保障资产安全。避免地址复用、选择支持前沿安全技术的钱包提供商、教育自身防范钓鱼攻击和地址欺骗等行为,都是简单却有效的保护手段。此外,保持对量子计算领域最新进展的关注,适时调整自身数字资产管理策略,预备未来可能的安全升级,是理智之举。回顾历史,量子力学的奠基人之一爱因斯坦虽以相对论著称,但其实他在光电效应等领域对量子理论作出了巨大贡献,奠定了20世纪物理学基础。而如今量子计算正作为这一理论的结晶,深刻改变着数字世界的安全边界。未来十年,量子计算与区块链的融合无疑将激发数字经济的新变革。

如何利用量子计算带来的优势,规避其潜在风险,正是比特币社区、科技研发者以及监管机构共同面对的课题。总之,量子计算机有望打破传统加密壁垒,解锁那些被遗忘的比特币财富,带来全新投资机遇同时也挑战着目前的安全准则。从保护数字资产的角度出发,提升量子抗性技术,加快网络升级步伐,在保持创新活力的同时确保系统稳健,将是下一阶段发展的关键。只有理解并拥抱这一技术潮流,比特币及整个加密生态才能在即将到来的量子时代立于不败之地。