在人类社会中,个体性格的差异始终是心理学和社会学研究的重要课题。其中,所谓“暗黑”人格特质,通常指涉包括马基雅维利主义、心理变态、利己主义等一系列倾向于自利、操控和冷酷的性格特征。最近的研究表明,不仅个体的遗传因素影响这些人格特质,社会环境,尤其是那些充满腐败、不平等、贫困和暴力的社会条件,对“暗黑”人格的形成和发展也起到了至关重要的作用。全球范围内,不同国家和地区“暗黑”人格特质的差异,可以部分通过其社会生态环境的恶劣程度得到解释。了解这一点,有助于我们深入洞察社会结构和心理特征之间复杂的互动关系。暗黑人格的核心,是一种普遍的倾向,即追求自我利益最大化,同时不顾甚至主动制造他人痛苦。

这种人格倾向被称为人格的“黑暗核心”(Dark Factor of Personality,简称D),它是所有“暗黑”特质的共同基础。研究显示,识别并衡量这一核心人格因素,有助于更清晰地理解为何个体在面对相似环境时会表现出自私、欺骗甚至暴力等行为。社会学和心理学的多种理论指出,社会生态因素不仅通过影响教育、文化和经济状况来形塑个体性格,还能通过更深层次的社会学习和行为反馈机制影响人格发展的轨迹。在腐败盛行、贫富悬殊、暴力高发的社会中,个体往往面临更高的欺骗和剥削风险。为了自我保护,人们更容易发展出利己主义和防御性竞争的行为模式,这种适应性的反应在恶劣环境中提高了生存概率。此外,当社会普遍容忍或默许不道德行为,如腐败和欺诈时,个体的道德标准和行为规范会发生相应调整。

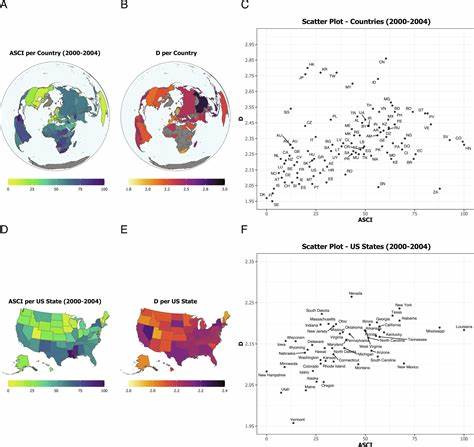

这种“常态化”的不良行为模式使得“暗黑”人格倾向变得更加普遍和被社会接受,从而进一步稳固和传播这些性格特质。科学家通过构建一个反映腐败、经济不平等、贫困和暴力等因素的综合指数,来系统评估各国和美国各州的社会恶劣条件程度。基于大量数据分析发现,这些社会恶劣条件与个体“黑暗核心”人格呈现出显著正相关关系。换言之,社会环境越是具有破坏性和不公,越容易滋生出“暗黑”人格特质较为突出的个体。这种关系在不同的文化和制度背景下基本保持一致,表明社会条件对人格的影响具有一定的普遍性。这一发现让人们重新审视社会治理和公共政策制定的重点。

减少腐败、缩小贫富差距,建立更加公正和平等的社会结构,不仅对经济发展和社会稳定重要,也有助于塑造更健康的人格发展环境,减少利己和破坏性行为,有助于促进社会整体的和谐。需要强调的是,尽管社会环境的影响显著,但人格形成依然受到遗传、个体经历等多重因素的共同作用。因此,社会恶劣条件只是塑造“暗黑”人格的众多因素之一。然而,社会条件的影响因其广泛性和持续性,在人口层面产生了连锁反应,其累积效应不容忽视。理解这些机制,有助于促进更加系统和科学的心理干预和社会改革。例如,教育体系中加入强化道德认知与社会责任感的内容,能够部分抵消恶劣社会条件带来的不利影响。

同时,社会政策应更多关注弱势群体,通过减缓贫困和改善公共安全,为人格的积极发展创造条件。此外,人们的社会认知和行为也受群体规范的驱动。在恶劣社会环境下,个体可能更倾向于接受竞争激烈、合作程度低下的社会氛围,形成一种“以恶制恶”的社会循环。打破这种循环,需要社会共同体的努力,通过提升法治水平、强化社会信任来营造更加健康的社会氛围。研究还发现,社会恶劣条件对人格的影响需要一定的时间过程,长期处于不良环境中的人群,其“暗黑”人格特质的形成更为明显。未来相关研究可以进一步探讨各种社会环境变量之间更细致的交互作用,以及不同年龄、性别和文化背景个体的敏感度差异。

总的来说,社会恶劣条件不仅是经济和政治层面的挑战,更深刻地影响着个体的心理发展和行为模式。关注和改善这些环境,不仅能够提升社会整体的道德水平,也将为建设更加和谐、有序的社会奠定坚实基础。通过政策引导和社会干预,减少腐败与不平等,提高公共安全水平,我们有望逐步减少利己和破坏性人格的蔓延,促进公平正义与社会繁荣相统一。