随着全球气候变化问题日益严峻,各国纷纷采取措施减少温室气体排放并改善空气质量,东亚尤其是中国自2010年以来实施了大规模的空气污染治理行动,成功将多种气溶胶及其前体物质排放量显著降低。虽然这一治理成果对人类健康和生态环境带来积极影响,但科学研究发现,这种大幅减少气溶胶排放的行为,也意外加速了全球变暖过程。东亚气溶胶清理对全球气候系统的影响机制,近年来成为气候科学研究的焦点之一。气溶胶是一类悬浮在大气中的微小颗粒物,其直接和间接气候效应都极为复杂。通常,硫酸盐气溶胶通过散射太阳辐射和增强云反照率,可以对地表形成“遮阳”效应,从而降低地表温度并部分抵消温室气体的增温作用。长期以来,东亚作为全球最大的气溶胶排放区之一,其排放量的变化对全球辐射平衡有明显影响。

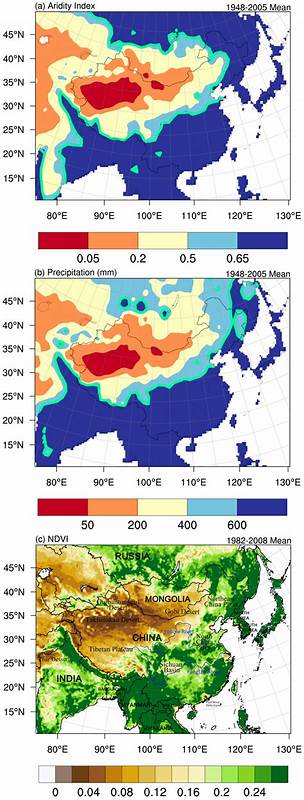

10年前,中国开始采取强有力的空气质量改善措施,包括减少煤炭消费、提升工业排放标准和控制交通污染,导致东亚地区硫酸盐气溶胶排放量下降近75%。这种大幅度的排放削减减少了气溶胶对太阳短波辐射的散射,减弱了气溶胶的“遮阳效应”,使得温室气体驱动的全球变暖“去掩盖”而变得更加明显。基于八个顶尖的地球系统模型及其多成员模拟组成的RAMIP(区域气溶胶模式对比计划)研究,科研团队系统地分析了东亚硫酸盐排放减少对全球和区域气候的贡献。模拟结果显示,东亚气溶胶的显著减少导致全球年平均地表温度上升了大约0.07摄氏度,这一增温足以解释2010年后全球变暖速率的显著加快。此前几十年内,全球平均变暖速率稳定在约0.18摄氏度每十年,而进入2010年代后,这一速率提升至0.25摄氏度每十年,部分原因正是由于气溶胶遮阳效应的减弱。地理分布方面,模拟进一步揭示东亚气溶胶清理不仅提升了该区域本地的温度,还促使北太平洋海域温度异常升高,形成了与观测数据高度一致的全球辐射失衡格局。

特别是冬季,北美和北极地区也感受到一定程度的温暖效应,增强了对气候敏感区域的影响。气溶胶的变化还带来了全球降水模式的改变,研究指出全球平均降水量随温度升高而增加,表现出一定的水循环敏感性。东亚夏季及北太平洋风暴路径附近的降水明显增加,伴随赤道辐合带(ITCZ)向北偏移,反映了温度变化对热带降水带结构的调节作用。气候模型的多样性和内部气候变率对结果的不确定性也被全面考虑,研究强调了使用大型多模型多成员集合模拟以剖析区域气溶胶排放变化对全球气候的复杂影响的重要性。更进一步,研究团队利用卫星观测综合分析了地球大气顶端(TOA)的辐射能量不平衡。结果发现,自2010年以来,东亚气溶胶减少导致该区域及其周边出现明显的辐射不平衡增强,主要通过直接散射和气溶胶-云相互作用两种途径,造成更多阳光进入地表,增强地表能量吸收,从而加剧变暖趋势。

特别是在北太平洋低云丰富的区域,这种效应尤为明显。除此之外,研究也提及其他近期影响全球气候的因素,如甲烷浓度的变化以及国际航运业排放的调整,但指出这些因素在过去十年内对全球变暖速率的提升贡献相对较小,东亚气溶胶排放减少的影响更加显著。值得关注的是,尽管东亚气溶胶排放未来预计还将继续下降,但其下降速率已经放缓,多模型预测表明,东亚区域剩余可减排的硫酸盐排放大约还不到2010年水平的四分之一,且气溶胶-云相互作用的非线性响应仍需深入研究。因此,未来东亚气溶胶清理对全球变暖速率的贡献或将减弱,但其在已有的变暖加速中所扮演的角色不可忽视。综上所述,东亚地区的空气污染治理行动,作为遏制区域污染和保护公众健康的关键措施,意外地揭示了气溶胶对全球气候的调节作用。气溶胶减少虽缓解了大气污染,但同时弱化了对太阳辐射的反射冷却,促使全球气候系统对温室气体排放的响应更加显著。

理解这种复杂的因果关系,有助于制定综合性的气候与环境政策,平衡短期环境改善与长期气候变化目标。未来气候对策须综合考虑气溶胶和温室气体双重效应,推动跨学科研究与国际合作,实现健康空气与气候稳健的双重进步。