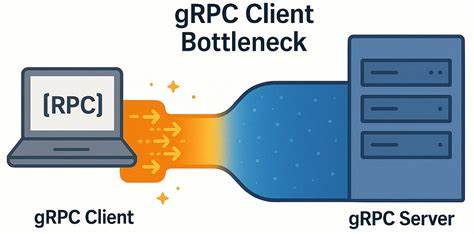

随着分布式计算和微服务架构的高速发展,gRPC日益成为各类应用系统之间高效通信的首选方案。作为一种基于HTTP/2的开源RPC框架,gRPC支持多路复用和双向流式通信,理论上能够最大程度地发挥网络带宽和多核处理器的性能优势。然而,近期在YDB开源分布式SQL数据库团队的研究中意外发现,即使在低延迟、高带宽的网络环境下,gRPC客户端依然存在显著的性能瓶颈,导致整体集群的负载能力受限,吞吐量和延迟表现远未达到预期。此现象在缩小集群规模后尤为突出,产生了资源利用率低且用户感知延迟飙升的尴尬局面。本文将基于YDB团队的典型实验,对这一现象的成因进行深入剖析,并分享了一套切实可行的解决方案,旨在为广大分布式系统开发人员提供实用指导。首先,从gRPC的架构原理出发,了解其内部通道(channel)与HTTP/2连接的关系非常关键。

gRPC客户端通过通道与服务器建立TCP连接,每条连接允许多个HTTP/2流并行传输多个RPC请求。按照官方性能最佳实践,一条连接支持的并发流数量有限(默认约为100个请求),超过该阈值的请求将被客户端缓存排队,待活动请求完成后方能发出。这种机制使得单一连接容易成为性能瓶颈,尤其是在高并发或长连接场景下,部分请求会因排队而受阻。理论上,开发者可以通过为高负载部分创建独立通道,或采用通道池将请求分散到多个连接来规避单连接拥堵。基于此,YDB团队设计了一个简单的gRPC ping微基准测试,旨在模拟客户端与服务器之间的RPC交互,并全面评估不同并发度和通道配置对性能的影响。测试在配备高性能Intel Xeon Gold处理器的物理机上进行,网络延迟极低,仅约0.04毫秒,带宽高达50Gbps,排除网络瓶颈的干扰。

测试中每个客户端工作线程维持固定数量的并发请求,采用同步和异步API多种实现方式均反映出一致性问题。实测数据显示,尽管客户端并发数逐渐增加,系统吞吐量却远未达到理想的线性扩展,且客户端响应延迟明显上升。通过系统排查发现,无论并发请求数多少,客户端端仅使用单一TCP连接,导致HTTP/2连接上的请求流竞争加剧。进一步抓包分析确认,无网络拥塞、无Nagle延迟、TCP窗口良好,服务器响应快速,但客户端在发送批量请求后的释放阶段出现150-200微秒的空闲等待,成为整体延迟的主要来源。异步和同步API结果一致表明瓶颈并非程序逻辑复杂度,而根植于gRPC库的连接管理和多路径调度机制。为验证理论,团队尝试通过创建多个通道(channel),每个通道独享一个TCP连接,将请求分散,结果显示吞吐量和响应延迟显著改善。

特别是为每个工作线程创建拥有独立参数的通道,或启用本地子连接池配置后,系统获得近6倍吞吐率提升和明显低延迟响应。此优化策略突破了传统单连接下并发流数限制,充分利用多核CPU和网络资源,使客户端成为性能提升的主动推动力。另一个关键发现是在网络延迟增加至5毫秒的环境中,该瓶颈效应显著减弱,原单连接性能和多连接方案差别不大。说明在真实跨数据中心或公网场景下,网络延迟常成为性能瓶颈,客户端连接内部管理压力相对较低。因此,解决方案的适用范围尤其适用于低延迟、高带宽数据中心内部通信场景。YDB团队最终归纳出,官方所提两种gRPC性能优化手段——通道分离与通道池管理——实际上是综合性策略的两个部分,应结合使用以达到最佳效果。

系统地为每个工作线程绑定独立通道,并通过参数区分确保底层TCP连接不被复用,极大缓解了HTTP/2流数量限制和客户端串行化等待问题。本文所述研究不仅揭示了gRPC客户端架构在现实应用中的性能瓶颈,更提出了切实可行的解决思路,能够帮助使用gRPC的开发者优化微服务和分布式数据库性能。在技术实现过程中,强烈推荐通过CPU亲和性绑定(taskset)确保线程运行于单个NUMA节点,避免跨节点内存访问带来的潜在性能波动。此外,建议对系统内部TCP连接状态进行实时监控(如lsof、tcpdump配合Wireshark分析),深入理解客户端通信模式。未来,随着gRPC版本迭代和多语言客户端生态完善,可能会有更多优化方案出现,例如增强连接复用智能调度、改进异步调用模型,进一步提升客户端吞吐和降低延迟。开发者社区的反馈和贡献将对继续优化gRPC性能发挥积极作用。

总之,对于构建高性能低延迟分布式系统而言,深入理解并避免gRPC客户端连接瓶颈至关重要。合理配置多通道连接池,精细控制客户端RPC流路径,是提升系统吞吐能力和响应速度的有效捷径。期待本文能为广大技术人员提供实用参考,助力打造更高效稳定的现代微服务架构。