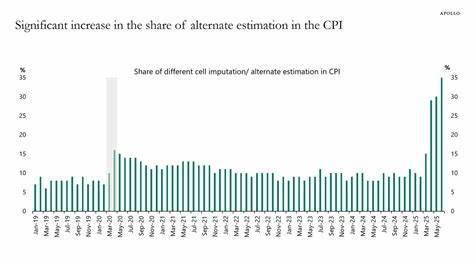

消费者价格指数(CPI)作为衡量通货膨胀的重要指标,长期以来被视为经济健康状况的风向标。由美国劳工统计局(BLS)负责收集的CPI数据涵盖了约200个商品和服务类别,涉及75个城市区域,每月价格点达到9万个之多。然而,近年来CPI数据的质量问题逐渐显现,尤其是估算部分数据比例显著增加,导致整体数据的准确性和可靠性受到质疑。CPI所依赖的数据采集环节中,约有数百名外勤调查员在各个城市进行价格采集,如果部分价格信息缺失,BLS通常会采用估算方法补充数据。据最新数据显示,估算数据在CPI总数据中的比例已经从传统的10%上升到30%以上,这意味着每三项价格数据中就有一项是基于推测而非实际采集。估算通常依赖于同类商品在其他城市的价格或者相关物品类别的价格,这种推断性方法虽然在一定程度上缓解了数据缺失的问题,但也极大增加了数据的误差可能性。

导致这一趋势的原因多方面,包括实地调查难度增加、人力成本上升以及近年来数字化采集转型未能完全补充传统方法的不足。外勤调查员受限于交通、天气和新冠疫情等因素的影响,面对采集工作的实际难度加大。此外,随着消费结构的多元化和快速变化,传统调查方法的时效性和适应性也遭遇挑战。CPI数据作为制定货币政策的重要基础,如果数据质量下降,可能导致通胀率估计偏误,从而影响美联储的利率决策和经济稳定措施。错误的通胀判断可能引发货币政策过紧或过松,进一步加剧经济波动。同时,投资者和市场分析师依赖准确的CPI数据评估经济趋势和调整投资组合,而数据偏差可能导致市场信号失真,增加金融市场的不确定性。

更深远来看,CPI数据问题不仅是在美国普遍存在,全球许多国家都面临类似的统计挑战。在数字经济和服务经济占比上升的背景下,传统的价格采集和指数计算方法亟需创新和优化,以适应新型消费模式和数据环境。为应对当前数据质量的下滑趋势,相关机构必须加强数据采集技术和方法的改进。利用大数据、人工智能和机器学习等现代技术,可以辅助价格信息的实时监测和自动校正,提升数据的时效性与准确性。此外,增加对现场调查人员的培训和激励,完善数据质量审核机制,也是确保CPI数据可信度的重要环节。公众层面,应增强对经济统计数据局限性的认识和理解,理性看待通胀报告和经济指标,避免因短期数据波动而产生过激反应。

科学合理地解读数据背景和方法,有助于形成更加稳健的经济预期。整体来看,CPI数据质量的持续恶化是当下经济统计领域亟待解决的难题,其影响范围广泛,涵盖政策制定、市场判断乃至民众生活成本感知。社会各界需共同关注与应对,通过技术革新和制度完善,确保CPI这一关键指标能够真实反映市场动态,为经济决策提供坚实基础。未来,数字化转型和统计方法创新将成为提升CPI数据质量的关键突破口。只有建立起更加精准、全面和动态的数据采集体系,才能确保消费者价格指数的公信力和权威性,为实现稳健经济发展目标提供有力保障。