在现代美国社会中,令很多人费解的是,明明存在着诸多严重问题和争议议题,许多美国人却表现出显著的冷漠与无所谓的态度。无论是政治丑闻、犯罪行为,还是社会不公,公众的关注度似乎总是不尽如人意。这种现象背后隐藏着多重复杂的社会、文化与历史因素,需要深入剖析才能理解为何美国民众会对某些事情选择无视或漠不关心。首先,美国庞大的监狱工业综合体是影响公众态度的关键因素。所谓的监狱工业综合体,指的是监狱、执法机构及相关产业形成的庞大体系,这一体系在过去几十年间因“毒品战争”而不断扩张。大量普通民众因轻微的毒品犯罪被判刑或面临监督释放,这意味着几乎每个人都或多或少与“犯罪”有所关联。

随着时间推移,犯罪这一标签在美国社会中逐渐失去原本的道德权威,变成了常态化的身份之一。正如许多美国人面对犯罪记录并不觉得羞耻,甚至自己也经历过法律的介入,这种普遍存在的“犯罪体验”弱化了公众对犯罪严重性的敏感度。其次,美国社会长期以来存在一种“假装关心”犯罪的文化。当人们在公共场合谴责某人为“罪犯”,实际上他们内心深处往往并不真正在意这一事实。犯罪的谴责就像是一种道德武器,主要用来攻击那些已经被社会认定为不受欢迎的人,而不是一种真正公正的、普遍适用的标准。换句话说,“他是个罪犯”的指控在多数情况下只是确认他已经被排斥而非提出新的论据。

这种虚伪的“道德指责”反映了公众对法律权威的挫败感及无奈,很多人明白法律制度本身存在缺陷和不公,因此对“罪犯”这一概念本身持怀疑态度。第三,毒品战争对社会信任造成了深远影响。自1970年代以来,毒品犯罪成为公众关注的焦点,却也催生了严苛的执法和监禁政策。很多非暴力的毒品使用者被判入狱,甚至有时只是持有少量毒品也会面临刑事责任。这不仅导致美国拥有世界上最高的囚犯比例,也使得普通民众普遍成为“潜在罪犯”。面对这一现状,社会对法律的效力和正义的信赖大打折扣,许多人开始认为法律不再是公平的裁判者,而是更像一种施压工具。

正因如此,法律违规行为不再引发强烈的道德谴责,而成为一种生活“常态”。此外,对执法机关的态度也极其矛盾。虽然公众表面上表达对警察的尊敬和支持,但实际上许多人内心对警察充满恐惧和不信任。尤其是在少数族裔社区,警察执法常常伴随着暴力和不公,导致“敬畏”与“恐惧”并存。这种复杂情感使得大众既想借助警察维护秩序,又担忧自身权益被侵害,形成社会矛盾的深度积累。与此同时,美国社会的阶级分化和政治极化进一步加剧了对问题的冷漠。

经济压力、就业不稳和信息过载让越来越多的人感到无力改变现状,从而产生了“麻木感”。当民众觉得自己的声音无法左右政治或社会时,他们往往选择 disengage,放弃对热点事件的关切。尤其是在网络社交媒体时代,信息碎片化严重,使得人们更倾向于在熟悉的圈子里获取信息,形成“回声室”效应,忽视不同声音,也降低了对社会多样性的敏感度。这种背景下,公众更容易对政治丑闻或社会问题表现出漠不关心,甚至缺乏理性分析的能力。再者,历史上美国文化中存在着对规则和权威的双重态度。一方面,美国人崇尚自由和个人权利;另一方面,他们又长期生活在法律严格、惩罚严厉的环境下。

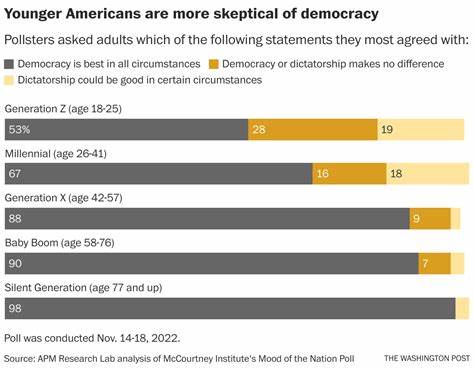

毒品法律和严刑峻法体现了国家对控制的需求,但民众的日常实践中,很多人并不完全遵守或者公开反抗。由此产生了一种“习惯性违法”的社会氛围,一种对法律条文表面的尊重掩盖不了实际的忽视和抵触。这种文化矛盾导致人们对“犯罪”观点复杂且模糊,不再简单地用善恶标准去判断,从而弱化了对违法行为的关注度。同时,美国近年来政治生态的变化也不容忽视。多位美国总统自身拥有犯罪或道德争议记录,甚至当选,这折射出选民对所谓“犯罪”的容忍甚至漠视。这不仅是对候选人品行的认知弱化,更是社会对整体道德和法律的疲惫表现。

面对经济压力、种族紧张和政治撕裂,美国选民更关注实际利益而非形式上的道德资格。这种态度导致了公众对“犯罪”概念的抽象化贬值,使得“罪犯”不再是道德谴责的有效工具。在国际视角下,外界往往难以理解美国人为何“支持”或“容忍”政治人物存在严重犯罪指控。欧盟和其他发达国家居民习惯于法律的严肃执行和较高的社会信任度,他们对于持有犯罪记录的公众人物难以接受,也因此对美国的政治现象感到震惊。然而,美国的特殊社会历史和文化背景决定了这种态度的合理性及必然性。长期以来,美国社会的“律师文化”、诉讼精神以及法律条文的复杂性,使得民众对法律的认识更趋务实和功利,而非理想化。

毒品战争带来的普遍犯罪标签,强加给人人的“潜在罪犯”身份,从根本上削弱了公众对犯罪的感知与在意。此外,媒体传播方式亦影响了民众的关注焦点。当前媒体环境充斥狗血化、娱乐化内容,真实的社会问题被碎片化呈现,且常常与偏见、情绪炒作交织。这使得公众很难获得全貌信息,在疲于应付信息洪流的情况下,选择对某些问题视而不见。最后,个体心理层面对冷漠现象也有解释。面对周遭充满不公与暴力的世界,个体为了保护自我心理健康,倾向于“情感隔离”,即关闭某些负面信息的关注,以减少焦虑感和无力感。

这种心理防御机制在全社会范围内普遍存在,从而形成一种文化上的冷漠氛围。综合来看,美国人对某些事情无动于衷,是监狱工业、毒品战争、法律制度缺陷、文化矛盾、政治疲劳、媒体环境和心理防御等多重因素交织的结果。理解这一现象需超越表面情绪,深入探讨背后的社会结构和文化逻辑。只有认清这些复杂根源,才能为促进更健康的公共讨论、修复社会信任和提升民主质量提供可能路径。未来的美国社会,若能逐步平衡社会正义与个人自由,改革刑事司法体系,提升社会福利与教育普及水平,或许将重新激发公众对重大社会问题的关注和责任意识,走出冷漠的怪圈。