在人类交流的浩瀚海洋中,语言如同一只翱翔于时空之间的鸟儿,其形态和结构深受时间这一无形力量的影响。每当我们张口说话时,其实都在进行一场对抗时间与记忆极限的心理博弈。语言学家朱莉·塞迪维(Julie Sedivy)在2024年发表的研究中指出,语言不仅仅是信息的传递工具,更是个体在流逝的当下,从过去汲取旧闻、向未来进行预测而产生的动态艺术。也正因如此,我们每次发声,都像是做了一次“信念的跳跃”,在尚未确定结局的句子中投入期待,依靠记忆和推理完成交流的桥梁。 语言的本质是线性的。它不可避免地发生在时间的“针孔”中,即瞬息万变且仅存于当前的时刻。

信息从未来的可能性中浮现,通过现在传递给我们,又迅速退入过去成为记忆。这意味着说话者在构造句子时,必须在有限的短时记忆容量和不断流逝的时间压力下工作。你不会在开口前精准地安排好一个复杂的句子,而是从一个模糊的结构开始,随着话语的展开不断填补细节,试图在前半句话还未消散的当下,确定后续发展。这种机制让语言具有独特的临时性和开放性。比如当有人说出“老板前几天提拔的同事…”时,听者的大脑瞬间启动词汇检索和语法预测,到底接下来是“表现出色”“离开公司”还是“犯了错误”,都充满着不确定性和悬念。 听者的角色同样充满挑战。

大脑对于纯粹语音信息的记忆极其短暂,如果听到无意义的音节串,几乎无法保持其连贯性。人类听觉系统倾向于立刻从语音片段中提取最有可能的含义,基于上下文和语言经验迅速筛选目标词汇和句法结构。例如,听到“the cap—”时,你会下意识地判断这是“帽子”、“船长”、“首都”还是“卡布奇诺”等不同词汇的开头。整个过程中,我们不断地在已知与未知之间穿梭,在模糊和明晰的彼端跳跃着。 这种依赖记忆与预测的语言运作方式注定了交流的模糊性和不确定性。语言本质上的多义性使理解变得更加丰富也更加复杂。

讲者为了减轻自身的负担,往往会选择利用听者的认知优势,故意简略表述或留下歧义空间。例如,频繁使用的短词通常承载多重含义,这不仅节省了说话者在发音及构建句子的时间,也让听者依靠上下文完成信息的填补。像“run”“see”等高频词汇涵盖了多样的意义场景,体现了语言系统为适应认知负荷所做出的动态调整。 与此同时,说话者经常会有意省略某些显而易见的信息,寄望听者能推断出来。这种信息压缩的策略提高了沟通的效率。比如,“桥倒了,木头烂了”这样简洁的表达,听者自然会联想到桥倒塌的原因是木材腐烂,而不会误以为木头腐朽描述了另一个无关事件。

这种默契形成了一种隐形的社会契约,说话者努力减少冗余,同时保证信息的必要性得到传达。不同语言也发展出各自独特的语法和词汇特征,展现说话负担与听者推断负担之间的微妙权衡。 时间的压迫不仅影响语言的结构,也塑造了多样的语法规则。在土耳其语中,动词必须附加后缀,明确表明说话者是亲眼所见还是听闻;而英语则依赖诸如“apparently”“I heard that”等笨重表达来传递相同信息。又如汉语动词无时态变化,时态信息由上下文实现,体现出不同语言背后对即时性与冗余性的不同考量。代词的使用同样展示语言对信息简化的追求,英语的代词虽然含义贫乏,却通过上下文确保理解无碍。

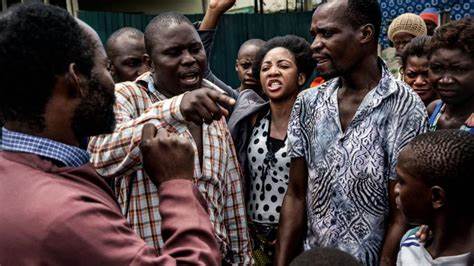

比方说波斯语的代词不区分性别,西班牙语中的代词甚至可以省略,全凭语境来实现指代。 然而,这种语言的脆弱性和不确定性也就意味着误解时常存在。面对高风险或者复杂的语境,人们仍然更倾向于面对面交流,以便通过非语言线索如表情、停顿、肢体语言等弥补语言不足。我们的语言技能与社交技巧共同演化,赋予了我们在交流破裂时进行即时修正的能力。点头示意、眉头紧锁、重复澄清等行为,都是我们在语言飞跃时对抗模糊和不确定的自然反应。 语言的流动性和不确定性为人际沟通增添了无限活力和灵活性。

它让我们得以在全球范围内适应不断变化的文化与交流环境,不断寻找新的表达方式和理解方式。每一句话的起点都是一个信念的跃迁——相信听者能顺利拼接信息,理解未完成的意图。正是这种充满期待和风险的跳跃,造就了语言的奇迹与魅力。 在未来,随着人工智能和新兴通讯技术的发展,我们对语言流动性和时空限制的认识将被进一步深化。AI可以辅助预测与纠错,但其无法完全取代人类在不确定信息中即时解读和创造意义的独特能力。理解语言的时间本质,体会每一次话语背后的认知挑战,有助于我们更好地驾驭交流,提升表达的精准性与包容度。

综上所述,语言并非严格固定的编码系统,而是一场基于瞬息时刻展开的复杂博弈。说话者与听者如同共舞者,在记忆的余光和未来的迷雾间实现彼此理解。每一句话都是一次信念的跳跃,是对未来期待和未知的勇敢拥抱。认识到这一点,我们才能更深刻地理解人类语言的独特魅力、复杂性与生命力。