在现代物理学和宇宙学中,宇宙学常数问题被称为“科学史上最差的预言”,其核心困境在于理论计算的宇宙真空零点能量与实际观测值之间存在着令人难以置信的巨大差异。尽管该问题由来已久,至今依然未能被解决,成为科学家们心中的一块心病。本文将剖析这一难题的根源,探讨科学家们为破解这一谜团所做的努力,并展望其未来可能的发展方向。首先,理解宇宙学常数问题,需要追溯至爱因斯坦引入宇宙学常数的历史背景。爱因斯坦在发展广义相对论时,意识到宇宙若充满物质和能量,基于其引力理论宇宙应呈现出膨胀或收缩状态,而非稳定静止。他为保证宇宙的静态平衡,额外引入了一个数学项——宇宙学常数,作为抵消引力收缩趋势的“反重力”效应。

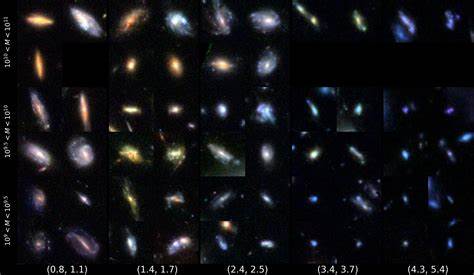

后来哈勃发现宇宙的膨胀运动,爱因斯坦称这一引入为“最大失误”。然而,二十世纪中叶随量子场论的发展,科学家们开始探讨空无一物的真空——并非真空,而是充满了微小量子涨落的复杂状态。这些零点能量本应对宇宙的能量密度产生巨大贡献,理论推算结果却远超过宇宙实际测量的暗能量密度,甚至相差120个数量级之巨。如果宇宙常数真的如此巨大,宇宙将在极短的时间内凭空膨胀毁灭,完全不符合我们多亿年文明发展的现实。这种理论与实验的极端不一致,正是科学史上最令人头疼的问题。面对这一问题,科学界曾寄希望于尚未被发现的对称性,期望它能在计算中抵消这些巨大零点能量,使宇宙学常数接近零。

超对称理论因此引起大量关注,其设想每个已知粒子都有对应的超对称伙伴,从而在计算过程中实现部分贡献的相互抵消,但至今没有实验证实超对称粒子的存在。另一方面,部分科学家基于多元宇宙理论和背景膨胀宇宙学提出了“人择原理”解释。该理论认为,在无数可能的宇宙中,只有那些宇宙学常数值足够小,令宇宙能够支持生命存在的宇宙才被观察者所见。换句话说,我们能够观测到的宇宙其宇宙学常数是恰到好处的,不是零,也不至于太大。这一思路虽为当下最有说服力的解释之一,却难以提出可证伪的实验方案,使其在科学范畴中仍存在争议。进一步的理论尝试还涉及暗物质候选者轴子、修正引力理论以及新型标量场等。

这些假说试图在标准模型之外为宇宙学常数的微小正值寻找物理基础,却大都停留在理论阶段或受实验限制所困。尽管充满艰难和诸多未知,观测到的暗能量正推动加速宇宙膨胀,令宇宙学常数的非零正值显得尤为重要。如何准确计算真空能量的积分,剖析其来源,成为物理学领域中最为核心的挑战之一,它不仅影响宇宙学,更牵扯到量子场论、引力理论甚至基础常数的理解。即便如此,科学界未曾停步,不断通过高能物理实验、宇宙微波背景辐射的探测以及理论模型的改进,试图剔除错误,过滤不合逻辑的假说。未来随着技术进步和理论突破,这个“最差预言”的难题有望迎来答案。总的来看,宇宙学常数问题的难解,不仅仅是数字上的巨大差异,更凸显出现代物理两个最重要框架——量子力学和广义相对论之间尚未兼容的矛盾。

除非找到兼顾两者的更深层次理论,否则类似的问题将继续困扰科学界。当前研究工作正朝着多学科融合方向推进,结合超弦理论、量子引力学等前沿领域,为探寻真空能量的本质提供可能。总体而言,宇宙学常数问题不仅考验着我们科学理解的极限,也揭示了宇宙的奇妙与深邃。它激励着全球科学家在宇宙的奥秘中不断探索,期待终有一日揭开这一“最差预言”背后的科学真相,推动人类对宇宙的认识迈向新的高度。