在当今科学研究日益追求客观性和可重复性的时代,令人惊讶的是,即使研究者们使用完全相同的数据和假设,他们得出的结论仍然可能截然不同。这一现象不仅挑战了我们传统对科学确定性的信念,也揭示了科学探究中潜藏的深层复杂性和不确定性。本文将深入分析这一问题的根源,阐释其对科学实践和知识传播的深远影响,并探讨未来科研如何在不确定性中寻求更加可靠和开放的成果。 传统科学观念中,数据和假设是研究的基础,理应保证不同研究者在这些条件相同的情况下得出一致的结论。然而,最近一项由73个独立研究团队参与的大规模社会科学实验证明,这种假设并不成立。参与团队均使用同一跨国调查数据,测试“移民数量增加会降低公众对政府社会政策支持”的假设。

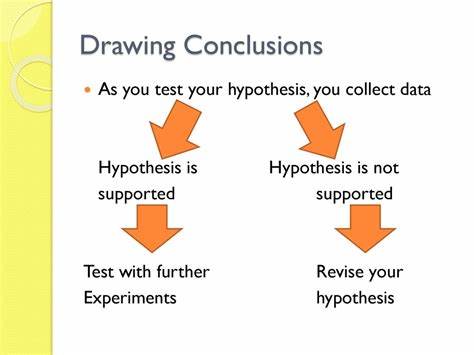

结果显示,不同团队的统计结果差异巨大,既有强烈支持假设的结论,也有反向甚至截然相反的证据。这种广泛的结论多样性,表明科学研究结论并非单纯数据的机械产物,而是深受研究者个体决策影响的产物。 研究人员在分析数据过程中面临无数决策点,这些决策涉及数据预处理、变量选择、统计模型构建、结果解读等多个环节。每个决策虽然看似微小,却可能累积起来对最终结果产生显著影响。研究团队对这些决策的不同选择构成了所谓的“岔路花园”,即数据分析中存在的多条合理路径,这让研究结果呈现出高度的多样性和不确定性。 另外,研究者的专业背景、经验和既有信念似乎并不能有效预测结果差异。

理论上,具备更高方法论技能的学者或者持特定先验观点的研究者可能会表现出更加一致的结果倾向,然而实证调查发现,这些因素对结果方差的解释能力极其有限。也就是说,既不是知识水平的差异,也不是刻意的确认偏误,能够充分解释研究结论间的巨大分歧。 如此大量的结论差异意味着科学实践中存在着一个“隐藏的宇宙”,这是一片由于决策方法多样性导致的悬而未决的不确定领域。通常,我们只看到单一研究的结果,很难真正感知分析背后的复杂决策网络。这种“隐匿的决策空间”促使我们对科学结论的确定性保持谨慎态度,也提示科学传播中应更透明地展示分析过程和可能的多样性。 此外,研究团队对数据的处理方法差异,诸如是否采用多层次模型、如何处理变量尺度、采用何种估计方法、样本分层和控制变量的选择,不仅技术上多样化,也深刻影响着研究的方向和结果。

每个细微的决策都会改变数据解读角度,使得研究结论出现天壤之别。这种情况在社会科学特别普遍,因其研究对象复杂多变,没有确定的自然法则作为依据,极易因数据处理路径不同而产生截然不同的科研输出。 正视这一现象,我们必须承认科学研究并非简单的事实发现过程,而是一个充满选择的复杂构建过程。科学家的每一步判断都有可能将研究推向不同方向。科研工作的不可避免复杂性和不确定性,正是科学能自我修正、不断进步的奥秘所在。 这也呼唤学术界发展更强的“认识上的谦逊”,即承认单一研究结论的局限性和不确定性,避免对研究发现的过度解读。

学者们应强调科学结果的概率性质和范围,而非对某一特定结论的绝对信念。开放科学实践强调整个研究流程的透明性,包括数据共享、代码公开和多方案分析,有助于公众和学术同仁理解和评估研究结论的稳健性。 未来科研应更加注重推动“多分析者”协作,鼓励不同团队对同一数据集和研究问题进行独立且多元的分析,从而揭示和量化研究过程中无法避免的决策带来的变异性。通过汇聚多样化的研究路径,科学共同体能够更全面地把握假设的适用范围和置信区间,有效规避单一分析路径的偏见和盲点。 此外,提升理论和假设的明确性也是降低不确定性的关键。研究应持续致力于精准界定变量和因果路径,避免模糊和宽泛的定义造成结果解读的混乱。

适当的数据设计和更丰富、更具辨别力的测量工具,可以在一定程度上缩小结果的多样性边界。 值得注意的是,这些研究结果并非证明科学体系的失败,而恰恰证明了科学方法作为一种动态探索过程的稳健性。科学依赖于累积证据、多方验证和持续修正。理解和接受分析过程中必然存在的多样性,将促进更包容和理性的科学讨论氛围,降低因结论分歧产生的对立和误解。 总而言之,相同数据和假设下产生不同研究结论的现象揭示了科学分析的内在复杂性与不确定性。科研决策的多样性、数据本身的复杂性以及理论界定的模糊性,共同塑造了这一现象。

面对这一现实,学界和公众应以更加开放和谦逊的态度对待科学知识,推动研究方法的透明化、多样化,加强理论建设,从而提升科学结论的可信度和实用价值。只有如此,科学才能在不断变化和多样的视角下,持续推动人类知识的边界。