在当今数字化时代,许多公司都标榜自己是“数据驱动”的企业,坚信通过数据分析可以实现精准决策。但是,真正关键的数据是什么?毫无疑问,企业最终关注的核心数据是金钱。所有其他收集、分析和优化的数据都不过是金钱的代理指标。可以说,数据本身存在的价值,最终都是为了带来利润。理解这一点,能够帮助企业更有效地整合资源,把握商机,实现可持续发展。 人们会收集客户注册量、用户留存率、功能使用频率、页面访问量等无数数据指标,这些看似不同的数字其实都对应着一定的经济价值。

市场营销部门会关注社交媒体的曝光量,试图将其转化为销售收入;运营部门会注重日志详细程度,以减少云存储的开销。数据本身没有意义,只有与财务结果挂钩,才显示出它的真正价值。企业中的产品经理被领导层赋予了“将数据变成金钱”的角色定位。他们直接参与财务状况的掌控,领导层会告诉他们产品为企业带来了多少经济贡献。 相比之下,工程师往往处于远离财务的层级,难以获得企业真实的财务信息,因此领导层不太倾向于将财务数据分享给他们。工程师们通常只能依赖一些易于收集的代理数据,比如系统运行时间和开发速度。

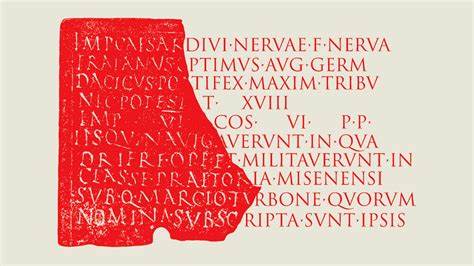

虽然这些指标在技术层面有一定参考价值,但却无法准确反映企业的财务状况和业务增长。 如果一个企业真正想做到数据驱动,那么企业的领导层就需要将财务“罗塞塔石碑”传递给各级员工,确保大家明白哪些数据才是能带来实际收入的。领导层的透明度不仅能提升员工的决策质量,还能够让他们明白哪些数据是无关紧要的,从而避免资源和精力的浪费。通过理解哪些因素能够显著影响利润,员工能够将努力聚焦于真正关键的工作上,提升工作效率的同时,助推企业成长。 以亚马逊为例,亚马逊的领导层会向员工分享部分财务数据,帮助他们理解公司业务的底层驱动力。不像一些企业仅靠外部传言和新闻推断财务情况,通过将部分真实数据分享给员工,能够增强信任,激励员工以更加高效的方式完成工作。

同时,这样的透明度也让员工明白在当前职责范围内,哪些因素虽看似重要,实则对整体利润影响甚微。 相比于亚马逊,在迪士尼工作期间,作者曾经历过因为缺少财务透明度而导致员工对企业状况无法准确评估的困境。只能通过行业新闻和分析网站猜测公司的财务表现。这种信息不对称不仅使决策变得困难,也限制了员工主动提出优化方案的可能性。显然,企业内部准确的财务数据传递对于提高整体业务执行力至关重要。 在企业收集的任何数据中,都应当时刻关注其是否能够被清晰地转化为衡量盈利的指标。

建立能够将不同业务数据翻译为财务表现的桥梁极为关键。打造这样的数据体系需要跨部门的协作和共享,使数据没有孤岛,避免陷入指标混乱和内耗之中。只有数据驱动的决策能够真正链接到企业的盈利目标,才能称得上是智能且有效的经营手段。 另一方面,企业领导层需要反思,是否已将数据真正“落地”到业务和财务层面。许多公司将大量资源花费在数据收集、分析和可视化工具上,但缺乏有效的财务转化机制,导致数据分析最终沦为空洞的报告,不能指导业务发展。坚持数据驱动的企业应当注重打造“财务透明度”文化,让数据的价值成为员工和领导层共同的语言。

此外,领导层可以借助数据培训和知识分享,提升员工对数据和财务的理解能力。让更多员工了解业务盈利的具体驱动因素,从而在各自岗位上发挥更大价值。财务数据的共享不等同于泄露商业机密,而是一种信任机制,能够增强团队凝聚力和整体执行力。透过数据连接企业的愿景与员工日常工作,实现战略目标和实际经营的无缝衔接。 总而言之,企业所谓的“数据驱动”,不是简单靠堆积大量技术指标。它需要理解数据背后的最终目标——谋求经济效益。

领导层需要做出示范,通过开放和共享财务数据,使员工能够准确理解业务盈利模式,把握真正关键的指标。产品经理扮演连接数据和财务的枢纽角色,而工程师和其他部门则需明确哪些数据对绩效至关重要。只有将数据经济学纳入企业文化,才能真正提升决策的科学性与效率。 未来,企业数据能力的竞争力很大程度上将取决于财务透明度和数据翻译机制的成熟度。利用合理的数据指标映射财务成果,不仅能优化资源配置,还能激发员工创造力,加速业务创新。数据不是目的,数据背后的利润才是终极目标。

各级管理者应立足于此,加强财务信息流通,推动数据真正驱动企业持续健康发展。这样,企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现长期价值增长。