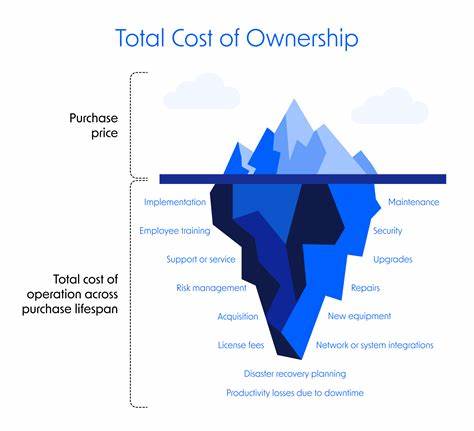

在当前数字化时代,企业中的应用数量日益增加,尤其大型企业可能拥有数百甚至上千款业务应用。管理如此庞大的应用生态系统,除了关注合同和许可费用之外,更重要的是全面理解整体拥有成本(Total Cost of Ownership,简称TCO)。整体拥有成本不仅涵盖明显的开支,更包含大量隐藏的间接费用和难以量化的资源消耗。深入剖析这千款应用的TCO,不仅可以为企业节省成本,还能洞察改善用户体验和运营效率的机会。所有这些努力最终旨在帮助企业实现更有效的数字资产管理,确保IT投资回报最大化。 在开始计算整体拥有成本时,首先需要明确成本结构的多维度划分。

这包括开发成本、许可费用、基础设施开销、支持与维护费用、终端用户支持以及杂项成本。开发成本主要涉及企业内部自行开发应用的人员工资、工具费用和外部咨询成本。由于自研应用在初期投入巨大,为了消除初始年份的成本波动,将开发成本均摊在五年周期内是普遍采用的做法。对于购买的现成软件或云服务,开发成本则相对较低甚至为零,但其他类别的费用依然存在。 许可费用反映了企业购买或订阅的软件许可支出,这其中可能包含基于用户数量、使用频率、资源消耗等多样化的计价模式。通过统一“单位成本”标准,可以快速辨别许可中的冗余和浪费,例如某些用户拥有过高权限的许可证而未充分利用。

对许可结构的精细管理,有助于削减非必要支出。 基础设施费用涵盖服务器、存储、备份及网络资源等实体及虚拟设备的使用成本。云计算的普及使这部分开销与许可费用的界线变得模糊,企业可以根据实际情况调整是否分开统计。无论是内部托管还是云端服务,明确应用所依托的基础设施成本对于评估整体负担和选择未来部署方案至关重要。 支持和维护费用是维持应用持续运行的核心支出,这涉及日常故障修复、漏洞打补丁以及技术支持。计算这部分成本时,企业通常采用基于人力资源占比的方式,例如将两个支持工程师的工时分摊至多款应用,形成各应用对应的FTE(全职等效人力)比例。

虽然该方法相对粗糙,但为管理者提供了持续跟踪和调整支持资源分配的实用工具。此外,对于经常出现故障或升级请求的应用,支持和维护成本自然会高于平均水平。 终端用户支持部分包括培训、新功能的微调及用户日常遇到的问题处理。除了受训员工的人数,此部分还需计入培训师和支持人员的时间成本。区分大规模新功能开发归类于开发成本,小规模用户需求和改进归入终端用户支持,有助于更精准反映应用的实际运营负担。此外,若依赖供应商提供这类服务,则相应费用亦应纳入此项,避免在授权许可中混淆数据。

杂项费用类别相对模糊,但极具价值。通过对应用的重要性(关键性)、数据敏感度和技术遗留情况分别赋予权重百分比,可以直观反映应用的特殊风险和维护难度。举例来说,依赖过时技术的“遗留”应用不仅花费资金,也消耗额外人力,且风险较高。这类指标虽不十分精准,但有助于企业优先处理高风险和高价值的应用。 在实际推行千款应用的整体拥有成本评估时,数据收集是最大的挑战。企业需要多部门协作,分别由财务部门负责许可费用,运维团队提供基础设施数据,开发人员及支持人员提供人力资源使用情况。

统一的调查工具和分步填报方式可以降低参与者的负担,提高数据质量。鉴于难以获得精确数字,允许使用“衣服尺寸法”(如S、M、L、XL等)进行大致估计,则能有效推进项目进度,快速形成数据基础。 将多样化的成本指标转换为可比和有意义的数字,需要企业先制定默认基准。例如,定义中等工作负荷对应的支持工程师FTE数及每个FTE的成本,设定常规的功能请求数量标准。通过不断调整和优化基线,企业形成适应自身业务特点的评估模型。此外,将“杂项”中的权重指标作为乘数因素,引入轻度调整而非简单相加,有助维持模型的稳定性和实用性。

整体拥有成本的认知和管理不仅限于财务数字,更关键的是通过细致追踪揭示潜在问题与优化点。例如,发现某应用年底培训费用过高,表明用户界面体验可能不友好,需投入改进;支持成本飙升可能意味着产品设计缺陷或技术债务积累。借助这些洞察,企业能够更有针对性地调整开发资源、精简许可需求、升级基础设施,甚至淘汰不具持续价值的应用,实现应用组合的持续优化。 规模庞大的应用集合管理需要分阶段推进和持续完善。先在小范围内试点,摸索数据收集和分析方法,再逐步扩大范围,避免信息涌入导致的混乱和拖延。最终目标应是建立一个自驱动的TCO管理机制,让业务系统所有者主动反馈数据,使管理变得轻松高效。

总之,千款应用的整体拥有成本管理是一项复杂且充满挑战的任务,但它对大型企业数字转型的可持续发展至关重要。精准把握各类费用的结构和动态变化,洞察隐藏的运营风险与改进契机,是提升IT治理水平、降低冗余开支、推动创新发展的关键路径。企业不应企图一蹴而就,而应秉持“迈出第一步、逐步完善”的原则,持续推进TCO透明化,为未来智能化数字资产管理奠定坚实基础。