随着数字货币的普及和价值不断攀升,加密资产的安全保护成为全球投资者关注的焦点。硬件钱包因其离线存储私钥的特性,被视为保障加密资产安全的最佳工具之一。然而,围绕硬件钱包制造商Ledger和Trezor近期爆发的安全争议,再次引发人们对硬件钱包安全性的热议。Ledger公开指责Trezor使用的微控制器芯片缺乏抗硬件攻击的防护措施,可能会带来安全风险,而Trezor则反驳其指控不实,双方争论激烈。本文将详细解析此事件背后的技术细节与安全考量,助力读者理性看待硬件钱包芯片安全问题。 Ledger和Trezor同为加密货币硬件钱包领域的知名品牌,各自采用不同的芯片设计策略。

Ledger强调其产品内置了专用的安全元素芯片(Secure Element),这类芯片专门设计用于存储机密信息并防范各种物理及软件攻击,广泛应用于支付卡、安全身份认证和高安全需求场景。相比之下,Trezor使用的是一般微控制器单元(MCU),这类芯片多见于家用电器、遥控设备之中,通用性强但安全防护能力相对有限。Ledger的博客指出,Trezor所用MCU芯片缺少专门的硬件防护机制,易受到侧信道攻击、故障注入攻击等物理层面威胁。攻击者通过精准操作电源、时钟频率或电磁波等可诱导芯片内部异常,从而破解私钥或篡改数据,进而危及用户资产安全。 Ledger宣称,使用安全元素芯片使得私钥存储更为安全,降低了外部攻击成功的可能性。该芯片由独立安全子系统保护,具备加密处理器、防篡改封装和故障注入检测功能。

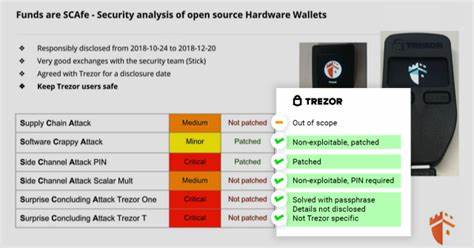

与此同时,Ledger还强调其在固件安全方面的持续投入,通过多层安全审核与开源代码审计提升产品整体防御水平。 另一方面,Trezor创始人兼SatoshiLabs CEO Marek “Slush” Palatinus迅速回应Ledger的指控,认为其陈述具有误导性,未呈现完整事实。Trezor强调,所采用的MCU芯片在硬件安全领域也有一定防护设计,并辅以复杂的软件层及多重安全逻辑,包括多重身份验证、加密协议及开源透明度。Trezor认为,安全不仅仅依赖于硬件芯片,还需要软件及用户使用习惯的配合。事实上,Trezor凭借其开源固件设计在行业内拥有良好声誉,社区支持广泛。 此次争议反映出硬件钱包市场中存在的安全理念分歧。

Ledger秉持“安全元素芯片+封闭固件”策略,追求极致硬件安全;Trezor则倡导“开源软件+通用MCU”方案,强调系统透明与社区审计。两种方案各有优缺点,Ledger防护程度可能更高但成本和复杂度增加,而Trezor更容易发现漏洞及修复,同时支持更快速的创新。 硬件钱包芯片安全不仅关乎技术设计,更涉及攻击形式的演变。侧信道攻击、故障注入攻击、物理篡改攻击等手段不断升级,要求芯片在硬件和固件层面全面提升防护能力。安全元素芯片通过减少攻击面、内置防护机制,在理论上更具抵御能力,而普通MCU依赖软件策略或额外硬件辅助保障安全。用户在选择硬件钱包时需结合自身需求权衡安全性能、使用便捷性及信任体系。

此外,整个加密行业对硬件钱包安全的监管和标准化同样亟待加强。虽然各大厂商自行建立安全审计流程,部分提供第三方认证,但缺乏统一权威的测试标准与透明度规范。未来推动行业制定更严格的安全认证标准、完善漏洞披露机制,对保障用户资产安全大有裨益。 对普通数字货币持有者而言,了解硬件钱包内部芯片的特点与安全风险变得尤为重要。虽然安全元素芯片在防护效率上占优,但用户习惯和操作环境也直接影响安全实际效果。妥善保管助记词、避免连接不明设备及定期升级固件同样必须重视。

综上所述,Ledger与Trezor围绕芯片安全性的争议揭示了硬件钱包安全领域的复杂性。两者在技术路径上的选择各有优劣,用户应结合产品设计理念、实际使用体验及社区反馈理性判断。随着行业技术不断进步和安全事件累积,硬件钱包制造商需要持续创新和提升安全防护能力,用户也需保持警惕增强安全意识。硬件钱包作为数字资产安全的重要保障工具,其发展与完善对加密货币生态系统健康成长起到关键作用。