在现代社会工作与学术环境中,“筒仓”一词经常出现,尤其是在谈论企业管理或跨部门合作时,这个词往往带有负面含义。人们习惯将“筒仓思维”视为信息孤岛、沟通阻隔和效率低下的代名词。然而,若从更宽阔和更深刻的角度观察,筒仓不只是一种局限,而是一种保障,是保护和传承专业知识的必要结构。它的本质是一种“存储”和“保存”,就像农田中那些用来保存谷物的筒仓一样,具有至关重要的功能价值。筒仓的原始意义和其在现实世界中的作用,尤其结合人工智能时代的特性,值得我们重新审视。农学筒仓的发明改变了农业生产模式,让粮食得以在丰收季节安全保存,避免腐烂和损失,也稳定了农村经济。

十九世纪,筒仓的引入有效减少了谷物损耗,使得粮食储备变得可持续和可利用,从而促进了社会和经济发展。农学筒仓的设计包括一个关键的技术突破——制造缺氧环境,阻止空气进入以防止谷物腐烂。这种理念在学术和专业领域也同样适用。学术“筒仓”即学科的分化与独立存在,正是知识积累、规范制定和质量控制的关键所在。就像筒仓保护谷物的质量,学科筒仓保护了专业知识的严谨性和深度。科学研究和技术创新往往依赖于对知识的系统而深入的理解,这种深度和专注需要空间和结构来维护。

没有这样“筒仓式”的结构,知识积累可能变得浅薄,甚至混乱,创新也难以持续。有人认为筒仓存在导致信息阻隔,妨碍跨领域合作,但事实上,深度的专业知识和广泛的跨界交流是相辅相成的。跨学科项目如曼哈顿计划正是建立在许多学科筒仓基础上的协同合作典范。科学家们借助专业训练得到的深厚基础知识,参与跨领域研究,同时又保持各自学科的专精和标杆。外界对筒仓的偏见,往往来源于缺乏专业背景的观察者,他们试图以更泛泛的知识就凌驾于专业体系之上,却忽略了深入专业训练的重要性。筒仓并非与世隔绝的象征,而是知识传承和检验证据的保障机制。

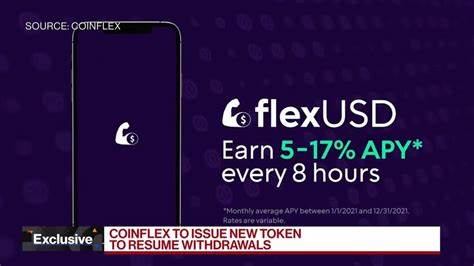

在人工智能日益普及的今天,筒仓的重要性被进一步凸显。人工智能以其广泛的数据整合和信息关联能力,提供了前所未有的 breadth(广度),这为人类的学习和创新带来了极大潜力。然而,AI的广泛知识和快速推理能力也伴随着信息准确性和深度不足的风险。学科筒仓所维护的高标准、严谨的科研过程,为AI的应用提供了必要的准确核验依据,是防止“幻觉”(hallucination)和错误传播的屏障。用农业筒仓的比喻,AI就如同将大量粮食快速汇集的机械,而学科筒仓是确保粮食品质和安全储存的关键。缺少筒仓,AI的知识广度容易沦为空洞而不可信的噪音。

学科筒仓还支撑着未来科技和知识革新的持续推进。尽管AI能够辅助发现新知识,但真正的突破往往依赖于长时间的深度研究和理论构建。学术筒仓提供了专业训练场和知识积累环境,是新理论创生和验证的摇篮。此外,筒仓机制有助于守护知识不被政治因素或市场短视所侵蚀。历史上,学术自由和专业独立对于知识传承和社会进步至关重要。尽管面对外部压力,学科筒仓保存了科学方法和价值体系,使人类免于知识的“腐败”或“枯竭”。

在教育领域,筒仓的存在促进了学生对专业知识的系统理解。打破筒仓固然有助于跨学科融合,但消除专业壁垒则可能造成基础知识的薄弱,影响创新能力。合理的办法不是拆除筒仓,而是建立筒仓间有效的沟通和协作机制。现代科研机构和大学正朝着这种复合型框架发展,各学科保持独立专业性的同时,促进跨领域合作和资源共享。今天我们见证的许多社会和科技难题,都呼唤“深度与广度”的结合,而筒仓正是实现这一平衡的关键。简而言之,筒仓既非知识的囤积,也非阻碍创新的障碍,而是支持知识可信度、深度以及持续生成的基础结构。

摧毁筒仓,非但不能提高社会知识的产量和质量,反而会导致信息腐败和资源浪费。保护和优化筒仓,打造高效的跨筒仓合作框架,才是推动社会发展和科技进步的不二法门。筒仓让我们能够更好地把握信息的真伪,深挖专业领域的潜力,并通过跨领域对话,开拓未来知识的蓝海。理解和珍惜筒仓的价值,是时代赋予我们每个人的使命,只有如此,知识的“丰收”才能持续,社会才能步入更加光明的明天。